壬申の乱における兵器と兵士 2015年

2013年5月『土曜考古』第35号(特集:武器・馬文化)所収

岡 安 光 彦

1 はじめに

周知の通り、壬申の乱は、大化の改新から27年後の672年に発生した、日本古代史上最大の内乱である。天智天皇の長子である大友皇子と、皇太弟である大海人皇子との間に起きた皇位継承をめぐる骨肉の争いであり、半世紀後の720年(養老四年)に完成した『日本書紀』第二八巻の記述により、その経緯を詳しく知ることができる(坂本他1965)。天武天皇元年6月24日(太陽暦7月27日)、大海人皇子の吉野宮脱出から始まった真夏の戦いでは、今日の岐阜県から奈良県・大阪府にいたる広大な戦域に双方がそれぞれ数万の軍勢を展開し、一ヶ月にわたる死闘が繰り広げられた。乱の結果、先に不破を抑えて東国兵の動員に成功した大海人皇子が戦いに勝利し、後に天武天皇として即位した。いっぽう敗れた大友皇子は逃走の末に自害し、さらに敗軍の将の多くも処刑あるいは処罰された。

『日本書紀』の記述に基づく壬申の乱研究は、戦後間もない1950年代に急速に進展し、乱の計画性、動員された兵力の性格、乱の原因とその意義をめぐる問題などが盛んに議論され、1961年には「論点のほとんどすべてが出尽くしたかにみえる」状況に至った(直木1961・亀田1961)。

これに対して近年、倉本一宏氏が、論点はまだ出尽くしてはいない、個々の戦闘そのものに注目し、壬申の乱の戦略的・戦局的な研究を進めるべきであると、50年代以来の先行研究を批判している(倉本2007)。ところが、倉本氏自身も「木の棒の両端を削っただけの〈武器〉を持たされ、ろくな軍事訓練も受けられないまま戦闘に投入された哀れな農民兵」という従来からのステレオタイプな兵士像を踏襲して、その論を進めている。武器・武具をめぐる今日の考古学研究の成果に少しでも触れていれば、そうした古式の議論は、生じる余地がないのではないかと思われる。

さらに、文献史学では、鉄の生産と武器の製作に従事した伊福部とそれを管掌する尾張氏との連携に、大海人側の勝因を求める見解があり(星野良作1973)、現在でも一部でその考えが支持されている。しかしそうした想定もまた、今日の考古学の成果が明らかにした7世紀代の武器生産の実態とは、全くかけ離れた議論といえる。

いっぽう、壬申の乱は、古代史学のみならず、戦史学での分野でも取り上げられる場合がある。代表的な研究として安井久善氏の考察があり、背後連絡線を確保しつつ、近江や大和の諸方面から、大友皇子が守る大津京に向けて、敵を取り囲むように求心的に軍を進めた大海人皇子の戦争指導を、「外線的立場からする戦略的分進合撃による勝利」と位置付けた(安井1981)。大局的には、この見解に大きな変更の余地はあるまい。しかし、考古学が明らかとするる兵器や兵士の実態を踏まえれば、抽象的戦略論を一歩前進させて、戦術レベルまで深化させた戦史研究も可能となるのではないいだろうか。

このように、古代史学や戦史学が、考古学の成果を十分参照した議論を実現できなかったのは何故だろうか。その非は、実は考古学の側にもあるようにも思われる。近年、考古学の成果の大半は、特定の武器や限定された地域に関する断片的な個別研究として蓄積されている。外部からは、全体像を把握しにくいに違いない。実はそれどころか、細分化が進むあまり、一握りの武器・武具・馬具研究者以外には、同じ時期を研究している考古学者にすら、兵器兵装をめぐる研究の進捗状況を把握しにくくなっているのが実情であろう。

本論の主たる目的は、西暦672年に起きた壬申の乱で、どのような兵器が使用され、どのような性格の兵力が戦闘に動員されたのか、今日の考古学研究の成果を整理・検討して、壬申の乱発生当時の兵器や兵士の全体像を俯瞰してみることにある。

2 672年夏の戦いに用いられた兵器

日本列島主要域に居住する諸集団が、多少の地域性を残しつつも兵器の基本的な体系を共有するようになったのは、弥生時代後期末葉以降のことである。その動きは、いわゆる前方後円墳体制の成立と軌を一にするといってよい(豊島2010)。日本列島における兵器の斉一化は、この期に生じたヤマトを中心とする政治的・経済的・文化的な統合の動きが、軍事面において表現されたものと見るのが自然であろう。本稿では、そうした一連の統合プロセスに参画した諸集団をヤマト族、その兵器をヤマト族の兵器と呼んで、以下の議論を進めていく。

ヤマト族の兵器体系はその後、大陸と半島の影響を受けて、何度か大きく変化した。たとえば、大阪平野で古市・百舌鳥古墳群が造られ始めると、鉄製甲冑に代表される古墳時代中期の兵器体系が生まれ、それと呼応するかのように鉄族が殺傷力や貫徹力を増す方向へと発達し、馬具も登場する。ところが6世紀の古墳時代後期に入ると、中期の兵器体系の根幹を成した帯金式短甲と、剣および槍が突然姿を消す。それに代わるかのように、実用的な鉄製馬具の普及が始まる。さらに、6世紀末の推古期に入り、前方後円墳が大半の地域で造られなくなる、それと連動するかのように、ヤマト族の大刀が大きく変化して軽快な作りとなり、今日的に見ても明らかに武器としての実用性を増す。それと同時に、中部山岳地帯や東海地方などの一部の地域で、馬具の副葬量が爆発的に増大する。

壬申の乱の時期は、以上の変遷の最終段階に相当する。隋・唐帝国の成立に伴う東アジア世界の政治的・軍事的情勢の激変に対応する形で、ヤマト族の部族的色彩を残す古い兵器体系や兵器思想から脱皮し、その伝統を一定継承しつつも、古代日本の国家的兵器体系へと飛躍した、いわば「近代化」された兵器群が能動的に整備されていく、そのような時期に位置づけられる。

以下、当時の実戦において最も重要な兵器であったと考えられる弓矢から、順に検討を加えていく。

1.1 弓

古代の日本人にとって、最も重要な武器は、終始一貫して弓矢であったと考えられる。『日本書紀』にも、壬申の乱において弓兵や弓騎兵が活躍した複数の戦闘について詳述されている。いずれも極めて具体的であり、多少の誇張はあるにせよ、全くの文飾とは考えにくい。

たとえば、大和方面の戦闘で別将廬井鯨の率いる精兵200に営を衝かれ、劣勢の大伴吹負が苦境に立たされた際、大井寺の奴である徳麻呂等5人等が先鋒となり、大いに矢を放って敵の前進を阻んだという次の一節なども、弓矢を主要な兵器とする代表的な戦闘局面である。

近江の将犬養連五十君、中道より至りて、村屋に留まりて、別将廬井造鯨を遣して、二百の精兵を率て、将軍の営を衝く。當時に麾下の軍少なくして、距ぐこと能わず。爰に大井寺の奴、名は徳麻呂等五人有りて、軍に従う。即ち徳麻呂等、先鋒として、進みて射る。鯨の軍進むこと能はず。

この反撃に遭遇して逃走しようとして泥田に馬の足を取られた鯨に対して、「其の白馬に乗れる者は、廬井鯨なり。急に追ひて射よ」と吹負から命じられ、甲斐の勇者が逃げる鯨を射倒そうと馳せ追う場面もまた良く知られている。

さらに、瀬田橋の戦いで「矢の下ること雨の如し」の中を、大分君稚臣が「長矛を棄てて、甲を重ねきて、刀抜きて」敵陣に突撃したという戦闘描写も、弓矢による攻撃が戦場における最大の脅威であったことを物語る。

古くは『魏志倭人伝』に「木弓短下長上」と記され、また弥生時代の銅鐸にも描かれたように、弓幹の中央でなく下部に弓を握る弣(ゆづか)が位置するのが、太古から今日まで変わることなく続く、日本の弓の伝統的な特徴である。672年の壬申の乱に投入された弓もまた、同様の弓であったことは間違いない。

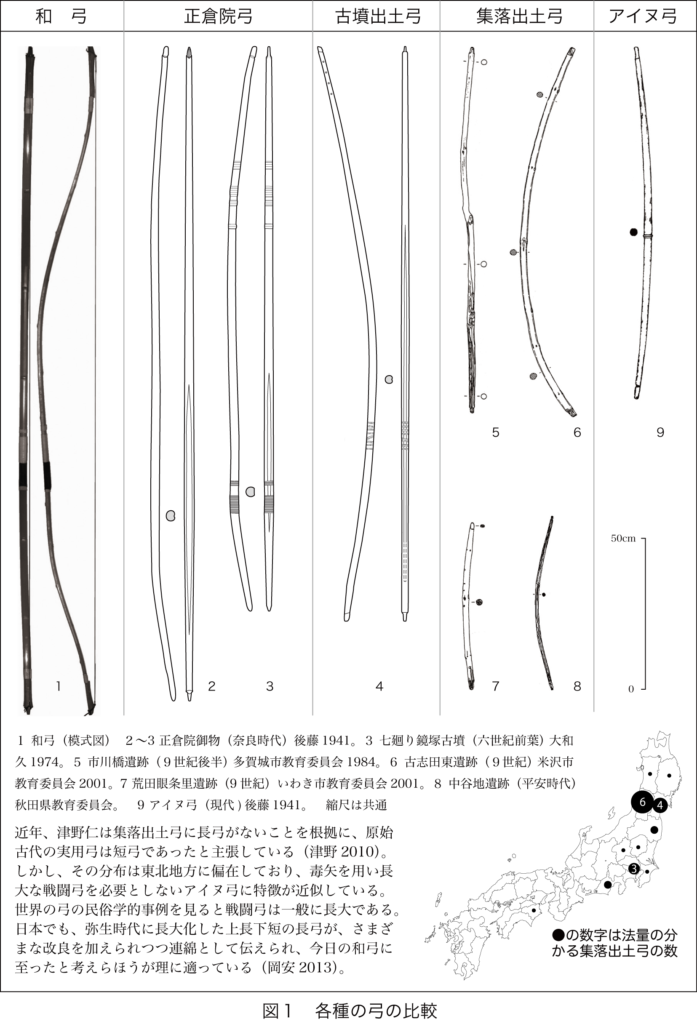

近年、集落址出土弓の特徴を根拠に、古代日本の実戦用の弓は短く、上長下短でもなかったという、従来の常識を覆す説が提起されている(津野2010)。しかし、資料の大半が東北地方に偏っていることも含めて、早計な議論であろう。世界の弓の民族学的事例を踏まえても、戦闘弓は長大であるのが一般的である。短い弓を戦闘弓に使うのは、アイヌ族のように毒矢を用いる民族である。日本列島主要部では、すでに弥生時代後期に長弓化が完了しており、ヤマト族の兵器体系の最も重要な一翼を担う弓には、定説通り上長下短の長弓であったと判断できる(岡安2013)。もちろん、壬申の乱で用いられた弓も、上長下短の長弓であったと考えなければならない。

672年当時の弓に、製作年代が最も近いのが、正倉院に現存する27張の弓である。これらの弓に伴う矢の中に「下毛野奈須評」の銘を持つものがあり、その年代を一定の年代枠の中に特定できる(東野1983・内山2003)。評は大化五(649)年以降に設置された行政区分で、大宝元(701)年以降は「評」の字に代わり「郡」の字を用いるようになる。そこで銘を持つ矢は、7世紀後半に現在の栃木県北部で製作され、中央に献納された製品と判る。正倉院に納められたことから判断すれば、8世紀に近い時期に製作された可能性が高いとみて良いだろう。正倉院の弓矢の中には、奈良時代のそれに混じって、壬申の乱にきわめて近い時期の資料が含まれていることが分かる。

これに次いで製作年代が近い資料としては、古墳時代後期初頭の栃木県七廻り鏡塚古墳からほぼ完全な形で出土した丸木弓がある(大和久1974)。乱に150年ほど先行する6世紀前葉に比定される資料であるが、弓弭に両頭金具と呼ばれる特殊な装飾具を装着する以外は、正倉院弓とほとんど型式学的な相違はない。

さらに、『延喜式』など8世紀以降の史料に記された弓に関する記述も、7世紀後半の弓を知るうえで手がかりとなる。

こうした資料または史料をもとに考えると、6世紀から奈良時代に至るまで、日本の弓には大きな変化がなかったことがわかる。丸木弓で、全体を丹念に削って弓幹を整形し、漆が塗られることが多く、弓腹に樋と呼ばれる浅い溝がある。弓幹の一部に絲を纏く場合もある。古墳から出土する弓も、正倉院御物も、延喜式などに記された弓も、その特徴には大差がないといって良い。

資料間で多少ばらつがあるのは弓長である。 正倉院に現存する奈良時代の弓は平均6尺9寸(206cm)で7尺(210cm)台の弓が最も多い。ただし最長の弓は7尺5寸(224cm)に達する。『東大寺献物帳』に記録された弓は、平均7尺1寸(212cm)と7尺を超える弓が大半を占める。『延喜式』「兵庫寮式」には一様に7尺6寸と記されている。いっぽう先の七廻り鏡塚古墳の弓は復原長6尺5寸前後である。672年夏の戦闘に投入された弓も、使用者の膂力などに応じて、6尺5寸から7尺9寸程度まで、その長さや強さは不揃いだったにちがいない。

なお、先述したように、古墳時代の弓は弭近くに両頭金具と呼ばれる装飾を施すことが多い。このことを理由に、古墳副葬弓を、葬送儀礼用の非実用弓とみなす見解がある(津野2010)。確かに、弓弭付近に孔を貫通させて金具を装着すれば弓の耐久性は落ちる。とはいえ、それによって弓の威力が直ちに低減するわけではない。しかも逆に、古墳時代人は、そうした呪術的装飾具が、弓の威力を高めると信じていた可能性を否定できない。

7世紀のある段階から、こうした装飾具を弓に装着する古くからの風習は途絶える。これは、6世紀末頃から始まる大刀の軽量化、鉄製実用馬具の規格化などと連係した動きであろう。隋・唐との交渉を通して、ヤマト族の兵器をめぐる「実用」観も変化し、て現代人の感覚に近づく、一連の「近代化」が進行したと推定できる。

ところで、図1の6世紀の古墳出土弓と、7世紀後葉の正倉院弓とでは、弓幹の反りが逆方向である。これは6世紀の弓が、弦を外した裏反りの状態を保っているのに対し、正倉院の弓が、弦を張った状態に近い形に姿を崩しているからである。何らかの理由により、弦を張ったままの状態で長く放置され、本来の形状を損ねたものであろう。あるいは、天平宝字八年(764)に起きた恵美押勝の乱の際に、他の武器とともに外部に持ち出された後、弦を張った状態で返却され放置された結果と、憶測を逞しくすることもできなくはない。

2.2 矢と鏃

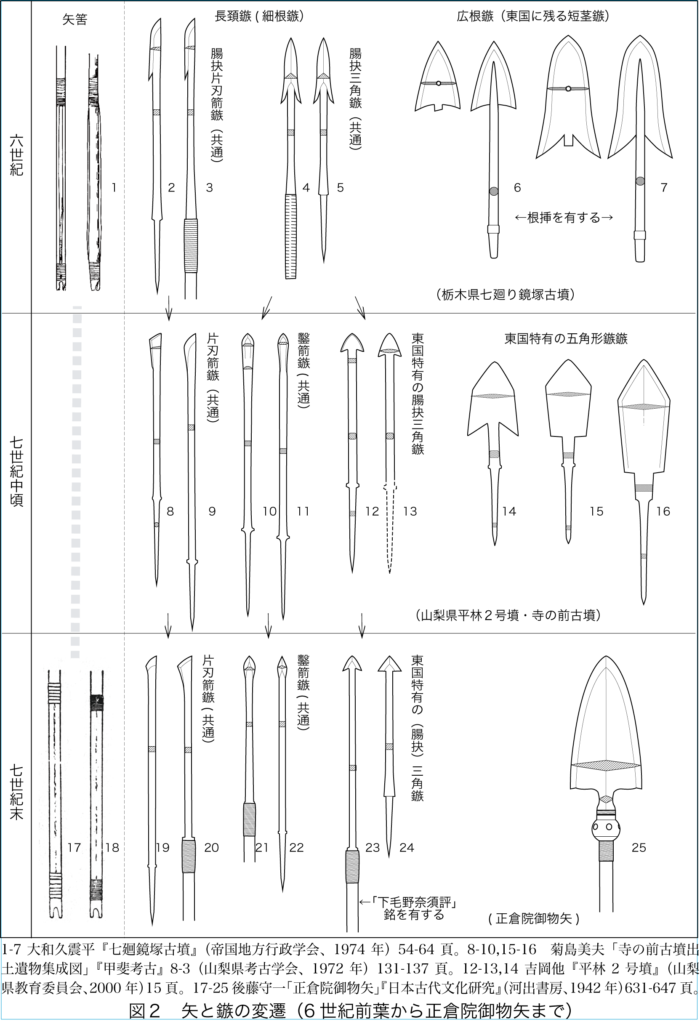

矢羽根や箆(柄の部分)など矢の基本的な部分は、6世紀から7世紀後半以降まで、大きな変化はない(図2)。弓の場合と同様である。たとえば図2の1は、6世紀前葉の栃木県七廻り鏡塚古墳から出土した竹製の矢筈部である。図2の17や18と比較しても分るように、正倉院御物矢と大きな違いはない。これに対して、矢の先端に装着する鉄鏃は、半島や大陸の影響を受けて大きく変化した。

図2に見える一群の細長い鏃は、考古学で長頸鏃と分類され、5世紀前半に防御力の高い帯金式短甲が登場した際に、それに対抗して侵徹力を高めるために開発された鏃と考えられている。

6世紀に入ると、日本では歩兵用の帯金式短甲が急に廃れ、騎乗用の挂甲を装備する将官を除くと、兵士の軽装甲化が一気に進んだ。しかし、5世紀に登場した腸抉を持つ重厚な造りの鏃は、図2上段の鏃のように6世紀に入ってもそのまましばらく生産が続いた。一旦人体に刺さった矢を抜き取り難くし、二次的損傷を与えるための腸抉は、5世紀の半島起源の鏃の特徴で、図のように6世紀に入っても踏襲される。

ところが7世紀に入ると、長頸鏃は図2中・下段に示したように軽量化して行く。鏃の形や造りも単純化し、先端にのみ刃を付けたものが一般的となる。これに並行して腸抉を失った鏃が標準化する。

こうした鏃の変化は何を意味するのであろうか。一つの有力な解釈として、製作工程の簡略化による大量生産が進んだという推定が成り立つ。実際この時期には、鏃以外の大刀や馬具でも軽量化が進み、それとともに古墳からの出土例が著しく増大する事実が知られている。この解釈に加えて、6世紀以降に進んだ日本の兵士の軽装甲化に伴う動きと捉えることもできる。軽装の兵士なら簡素な軽い鏃でも十分に射倒せるからである。

とはいえ鏃が軽量化すれば矢の威力が低下することは免れない。とくに腸抉を省けば、矢傷による人体への二次的損傷が大きく軽減される。小さな釣り針でも「かえし」があると抜き取る際に著しく傷を広げることを考えれば、鏃の腸抉が人体に与える損傷と苦痛を想像できよう。5世紀に発達した腸抉を廃止し、敢えて威力を減じた「敵に優しい矢」が推古朝において成立する背景には、大量生産の必要性や兵士の軽装甲化という要因に加えて、別の理由があるように思える。

筆者は、主要兵器である弓矢の殺傷力を敢えて抑制する、何らかの力が働いた結果ではないかと推定する。東国の一部の矢を除き、既に鏃型式が全国的に統一されている事実から判断して、それは朝廷の意志に基づく動きであるに違いない。

『日本書紀』にも、勇士来米が活躍した葦池の戦闘後、追撃に移る騎兵に対して将軍吹負が「其れ兵を發す元の意は、百姓(オオミタカラ)を殺さむには非ず。是元凶の為なり。故、妄に殺すこと莫れ」と命じた記事が見え、7世紀後半から8世紀前半頃の時期には、既にオオミタカラ不殺生の観念が発生していたことが読み取れる。

今後、文献と考古資料の両面からさらなる検証が必要であるが、鏃から腸抉が省かれた理由は、量産化と軽装甲化という要因に加えて、推古朝において既にオオミタカラ不殺生の観念が働いていた結果ではないかと推定する。

腸抉の有無に関係なく、射抜くという矢の第一義的な効果は大であるから、頭部や心臓などの急所に矢を受ければ致命的である。またそうでなくとも、矢傷を受ければ兵士の戦闘力は著しく低下する。腸抉はさらに二次的な損害を与え、戦闘力の低下を持続させ拡大させる。逆に腸抉がなければ、矢傷による二次的損傷を抑えられる。そうした戦闘終了後の長期に亙る人的損傷を抑止した「敵に優しい矢」が、推古朝以降、朝廷の意志によって流通せしめられたのではないかと考える。正倉院に収められた矢の鏃をみても、腸抉のある東国特有の三角鏃がごくわずか含まれる他は、全く腸抉または「返し」のない鏃が大半を占めている。

ただし、東国の兵士に限っては、7世紀後半になっても、依然として鏃に腸抉をもつ二次的損傷力の高い矢を用いていた(図2の23・24)。また、薄い鉄板を切り抜いて製作した弥生時代から根強く残る原始的な広根鏃(図2の6・7)や、その系譜を引く五角形鏃(図2の14・15・16)を使い続けたのも、中部・東海地方以東の東国兵の特徴である。

東国兵の鏃にのみ、なぜ腸抉が残されたのであろうか。一つの答えとして、東国兵の装備が外征軍としての使命を帯びたものであったからという解釈を示せる。外征軍の敵は基本的にオオミタカラではない。したがって、二次的な人体損傷の抑止も必要ない。ただし、この解釈にはいくつか問題が残される。

たとえば、東国兵といえども、携行する矢の大部分は他地域と同様、腸抉の無い標準的な鏃を装着した矢である。腸抉鏃を装着した東国伝統の矢は、せいぜい数本しか持たないのが一般的である。

そこで別の解釈として、東国兵の腸抉鏃はとくに外征軍の装備ではなく、先祖伝来の聖なる矢を自らの出自の証明、魔除けとして携行した結果に過ぎないという見方もできる。またあるいは、狩猟用に持ち歩いていた可能性も指摘できる。鏃に腸抉がないと、獲物に当たっても直ぐ抜け落ちてしまい、狩猟には向かないからである。ただし、西日本の兵士も狩猟をしたはずなので、狩猟用鏃説では、東国兵のみがこの種の鏃を用いたことは説明しにくい。

いずれにしても、672年当時の矢は、弓と同じように正倉院の矢と大差がないと見てよい。畿内周辺および西日本から動員された兵士の場合は、図2の19~22のような標準的な鏃を装着した矢を携行した。東国から動員された兵士があれば、それに加えて、図2の23・24のような東国特有の腸抉鏃をつけた矢を何本か携行したと考えてよいであろう。

2.3 大刀

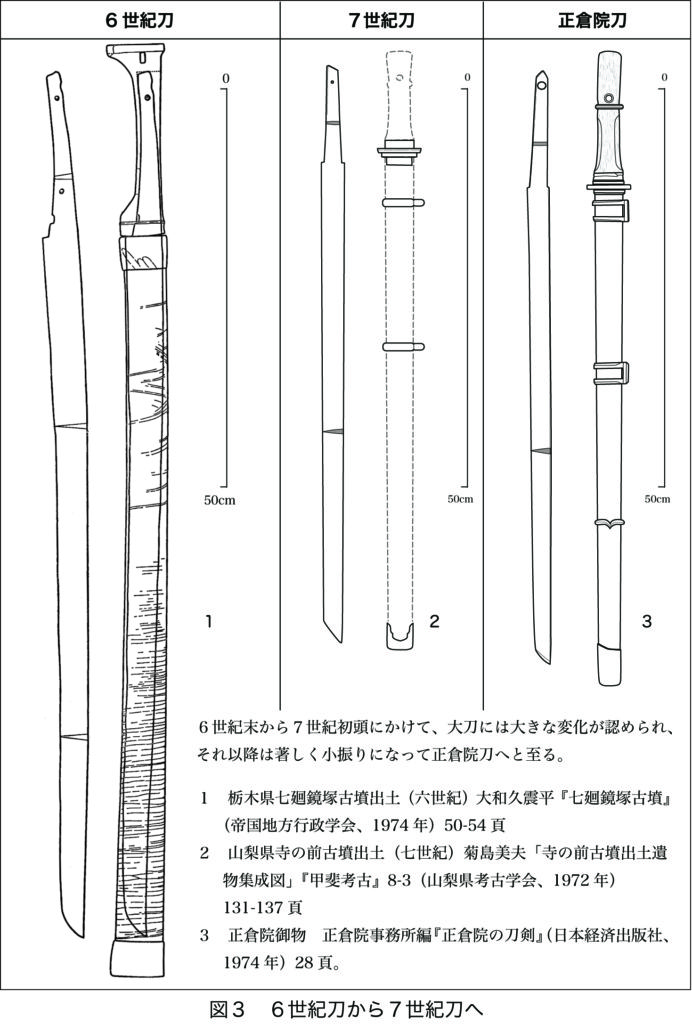

終始一貫してヤマト族独自の伝統を堅持した弓とは対照的に、弥生時代に朝鮮半島経由で日本にもたらされたヤマト族の大刀は、平安時代に日本刀として一定の完成をみて長く定着するまで、幾度も大きく変化した。以下、簡素な拵えの実用的な大刀が、古墳時代後期の6世紀から、奈良時代の8世紀にかけてどう変化したか、簡単に整理しておく(図3)。

古墳時代の直刀の祖形は、朝鮮半島を経由で渡来した素環頭大刀だが、遅くとも6世紀頃までには、栃木県七廻り鏡塚古墳出土品のような、和風の拵えをもつヤマト族固有の大刀が成立していた(図3の1)。非常に重厚かつ長大な直刀だが、柄の造りは片手持ちを前提としており、自由に振り回すことは困難だったと見るしかない。実戦でどのように用いたのか、現代人の想像の届かない大刀である。

しかし6世紀末以降になると、正倉院の大刀に近似した、小振りで軽量な片手持ちの大刀が広く普及する(図3の2)。従来のふくら切先に加え、カマス切先の刀身も登場し、刀身の基部は刀装具の変化を反映して両関式になる。

刀装具は、6世紀末頃から圭頭の柄頭が普及するが、7世紀中頃には方頭へ変わり、さらにそれが次第に長みを帯びて、分銅形から長筒形へと移行する(図3の3)。また佩用の足金具も、単脚式から双脚式へと移行する。672年当時は、柄頭が分銅形から長筒形へ、足金具が単脚式から双脚式へと移行する境界期に当たり、乱の帰結が刀装の変化を促した可能性もある。

672年当時の戦いで用いられたのは、正倉院御物のように長筒形の方頭柄頭、またはその直前の、長めの分銅形柄頭をもつ型式に属する大刀であろう。基本的には、推古朝ないし舒明朝の時期に、隋や唐あるいは百済など海外の影響を受けて成立した、片手持ちの大刀の系譜に繋がる兵器で、小型・軽量であり、騎兵が馬上で用いるのにも適していた。

2.4 鉾

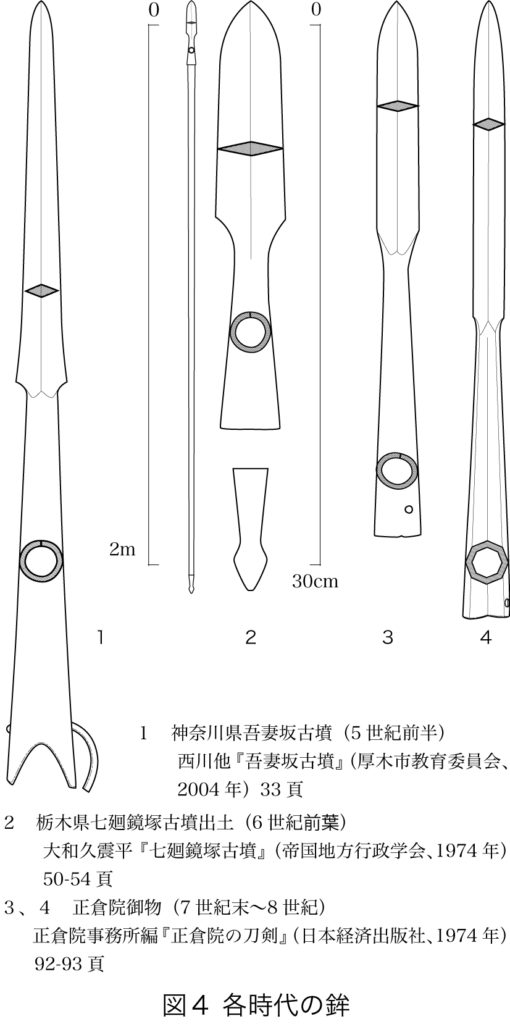

672年当時、刺突兵器として用いられたのは矢と鉾のみである。短兵の剣、長兵の槍はすでに廃れ、5世紀末の雄略期を最後に姿を消していた。槍は後に再び出現するが、古墳時代のそれとは系譜を異にする。

5世紀末に槍が廃れた後も、長兵として残ったのが鉄鉾である(図4)。穂先の根元を柄に打ち込んで装着する槍に対し、鉾は袋状のソケットに柄を差し込んで装着する。鉄鉾は、日本では槍より遅れ4世紀中頃に出現し、5世紀に入って類例が増える。ただし大刀などに比べ出土例は少ない。朝鮮半島では一つの古墳から数10本単位で出土する例があるが、日本では多くとも2〜3本の場合が多い。

ただし『軍防令』には、兵士が貯えてはならない装備として「鼓」「鉦」「軍幡」などと並んで「牟」が定められ、個人用装備とは別に、こうした部隊用兵器は兵庫に一括管理されていた。正倉院でも大刀類の55口に対して、鉾も33口が現存し、その比率は決して低くない。壬申の乱でも、有事に備えて兵庫に保管されていた鉾が用いられた可能性は高い。

2.5 甲冑

6世紀初頭、比較的軽量で製作が容易であり量産向きだが、可動性を欠くために騎兵が着用しにくく、防御力にも限界のある帯金式の短甲の生産は急に停止された。

これに対して、防御力に優れ、可動性があって騎兵も着装できるが、量産が難しい小札式挂甲は、6世紀以降も使われた。二波にわたって新式の小札甲が朝鮮半島から導入され、それ等が日本に定着して奈良時代の甲冑の祖形となる。壬申の乱では、6世紀末に朝鮮からの第二波の影響を受けて成立した、飛鳥寺心礎出土の甲冑と同じタイプの小札式挂甲が用いられたとみてよいであろう。

いずれにしても、672年の戦いで装甲したのは将官層に限られ、大多数の兵士は鉄製甲冑を装備していなかったと考えて良い。かなりの兵士が、革製甲冑で装甲していた可能性は捨てがたいが、どの程度一般的であったか、考古学的に確証できる段階には至っていない。歩騎ともに、一般の兵士は軽装甲であった、ということだけが、該期における装甲状況について確かに言えることである。

2.6 楯

日本の兵士の装備が世界の他地域のそれと際立って異なるのは、個人用の持楯(手盾)を戦闘に携行しない点である。布陣用の大型の置楯は存在するが、古墳時代以降、日本史を通して個人装備の楯は持たない。隣接する朝鮮半島では、高句麗の壁画などに楯を携行する様子が描かれており、楯を常用したことが分かる。672年の戦いでも、布陣用の大型置楯は別として、個人用の小さな持ち楯は使わなかったと考えてよいだろう。

このように、個人装備の楯が日本で用いられなくなった理由は不明であるが、一つの理由として、弓が主要兵器であったことが上げられるだろう。楯を携えていては、弓を自由に扱えないからである。

2.7 馬と馬具

日本では、5世紀前半頃から畿内王権の主導のもとに、主に渡来系集団を中心に馬や馬具の生産が開始された。ただし5世紀の間は、供給される馬の数に限界があり、馬も馬具も有力首長層のための貴重な威信財としての性格が強かった。

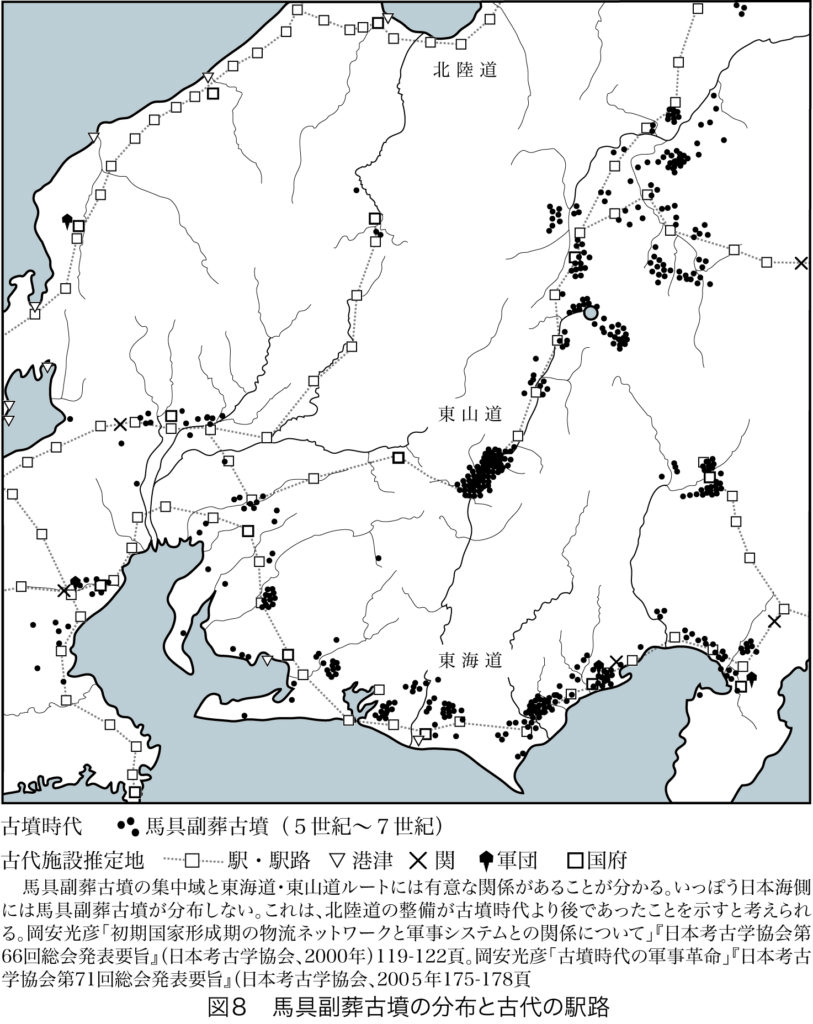

しかし6世紀に入ると、馬の飼育数も増え、鉄製の実用的な馬具とともに広く普及するようになる。6世紀末の推古朝の時期に入ると、とくに東日本で馬の生産力が飛躍的に増大し、それに平行して大量の馬具が供給されるようになった。大多数は簡素な造りの鉄製の馬具で、部品に使用による磨滅の認められるものが多い。また、繰り返し修理した痕が残る馬具も多く、馬に騎乗することが日常的になっていたことが分る。

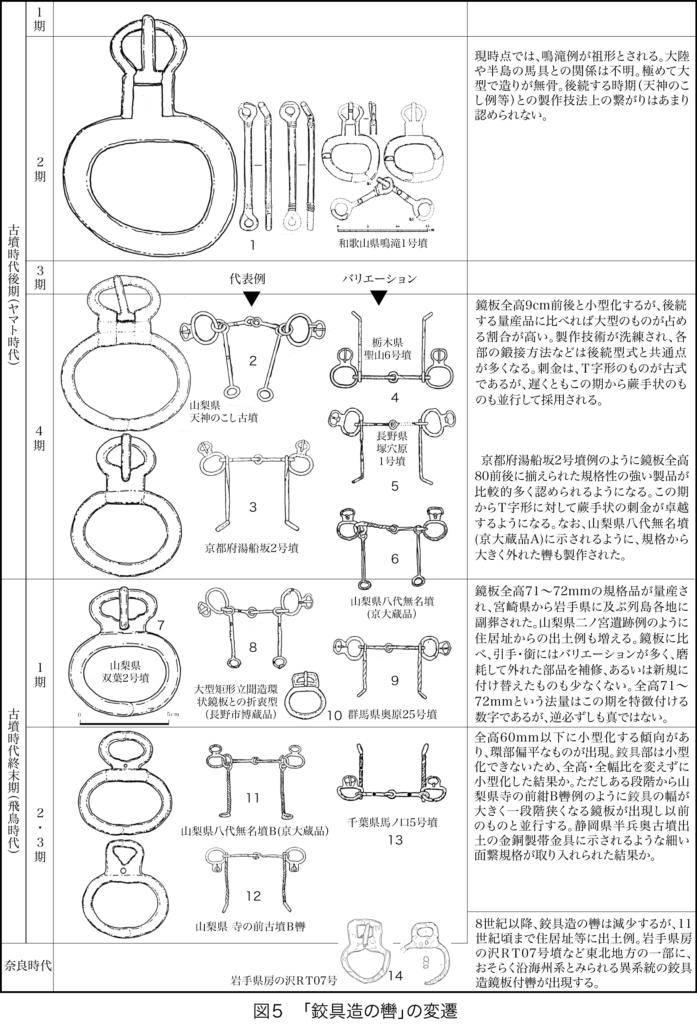

大化改新のあった7世紀中頃には、馬具各部の法量と形状が等しい規格品と見られる製品が大量に生産されるようになる。例えば轡を例にとると、鏡板全高が72㎜に統一され、資料間の法量のバラツキが標準偏差2㎜以内に収まる製品が生産され、南は今日の宮崎県から北は宮城県まで、日本各地に流通するようになる。

72㎜という数値は、鉄地金銅装馬具である雲珠の直径などにもしばしば認められることから、それが当時の何寸何部に当たるかは不明だが、ある特定の法量であった可能性が高い。飛鳥時代の中央工房跡とみられる飛鳥池遺跡からは、鏃や工具などの形状の木製の様が出土しており、これを雛形にして規格品が製作されていたことが知られている。

672年夏の戦いで騎兵が用いた馬具も、こうした高度な鍛造技術で作られた規格品が中心だったと考えられる(図5)。

3 672年夏の戦いに投入された兵士

はじめに述べたように、『日本書紀』には壬申の乱では騎兵隊が大活躍したことが記されている。たとえば戦闘開始間もない6月29日、大伴吹負は数十騎を率いて飛鳥古京を急襲し、その奪取に成功している。既に美濃に入って全軍を指揮していた大海人皇子は、この動きを支援するため、置始連菟率いる1000余騎の騎兵を先鋒として、数万の大軍を大和に派遣した。これに対して近江側も大野君果安率いる部隊を繰り出し、乃楽山の戦いで大伴吹負を返り討ちにし追撃に転ずる。箸陵の戦闘では近江側が撃破され、白馬で敗走する将軍廬井鯨を討ち取ろうと、甲斐の勇者が追い馳せる。

このように両軍、とくに東軍において、騎兵が縦横無尽の活躍ぶりには目覚ましいものがある。それら多数の騎兵たちは、いかなる地域から動員された、いかなる素性の兵士なのであろうか。

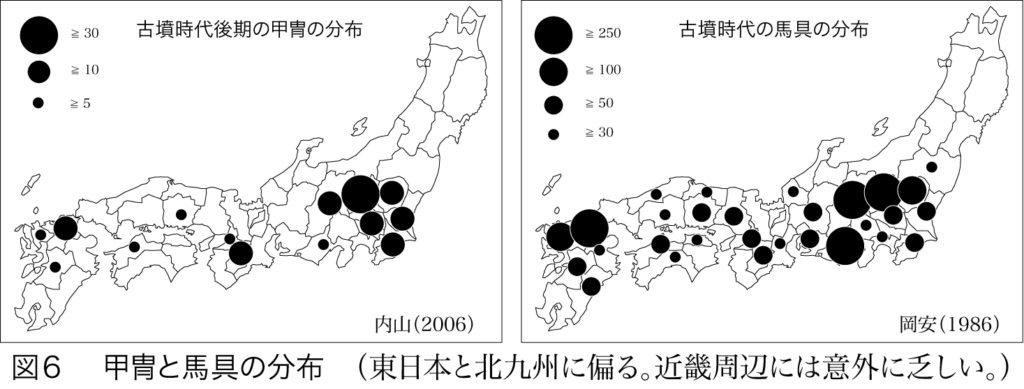

3.1 東国舎人騎兵

古墳時代中期の5世紀以降になると、武器や甲冑などの多くの兵器類が、東日本に極端に偏って出土するようになる。また武器以上に、東日本への馬具類の集中が顕著に認められるようになる(図6)。こうした考古資料のあり方は、古代の東国が、日本の他の地域に比べて、非常に軍事的色彩の強い地域であったことを示唆する。

かつて指摘したように、考古学と古代史学の成果を対比すると、さらに興味深い事実が浮かび上がる。6世紀代に天皇直属の親衛兵である舎人軍が組織されたと推定される地域と、東日本の馬具集中域の多くが、見事に重なり合うからである(岡安1986)。以下、簡単にこの問題を整理しておく。

古代兵制史の研究で知られる直木孝次郎氏によれば、舎人軍の組織化は、5世紀末の雄略朝の頃から、皇位継承に畿内の有力豪族が介入して権力闘争が激化した結果、天皇や有力な皇族が自らの身を守るため、直属の軍事力を強く必要としたことを契機に始まった。大伴氏など畿内豪族が支配する外廷の軍事力に対抗して、古くから朝廷への忠誠心が篤かった東国の中小国造の子弟を中心に、天皇に近侍して親衛する舎人軍が、内廷の武力として新たに組織されたという。

舎人軍に組織された国造のなかには、「金刺舎人」や「他田舎人」のように、側近に仕えたことを大きな名誉として、奉仕した天皇やその宮廷の名称を冠した舎人名を自らの氏姓として名乗るようになった一族がいた。このため、その名称の由来となった天皇の在位年代から、彼らが舎人軍として組織されたのが欽明天皇や敏達天皇が在位した6世紀代であったこと、また彼らの居住地から、舎人軍として組織されたのが、信濃や駿河など東国の中小の国造級の豪族であったことが分るとされる。

図7は、平安時代初期までの文献に記された舎人を氏姓とする者の居住地と、馬具副葬古墳の分布域とを対比したものである。古くから伝統的地域圏を形成していた令制の郡に相当する地域を単位に比較すると、複姓舎人の居住域には、必ず馬具副葬古墳が集中していることが分かる。天皇直属の親衛兵である舎人軍が組織された地域と、古代の騎馬兵力の拠点との間には、明らかに有意な関係が認められる。

文献に記された舎人を氏姓とする者の中でも代表的なのが、信濃国牧主当、伊那郡大領の金刺舎人八麻呂である。『類聚三代格』によると、神護景雲二年(768)の格に、内厩寮に「課欠駒は律によって罪を科し、値を徴するべからず」と上申したことが記され、また『続日本紀』は、天平神護元年(765)に恵美押勝の乱の功績により正六位上より外従五位下に叙せられたと伝えている。八麻呂は地方長官として牧を経営し、馬の生産に携わる一方、ひとたび中央で騒擾があれば、直ちに騎兵として出撃する用意があった。考古資料は『日本書紀』に記された壬申の乱における騎兵の活躍を裏付ける。金刺舎人八麻呂のような精悍な騎兵が、東国各地から動員されたに違いない。

3.2 東国国造軍との関係

以上のように、舎人を氏姓とする者の居住域には、必ず馬具が集中する。しかし、逆に馬具が集中する地域の全てに、舎人を氏姓とする者が分布するわけではない。とくに上毛野すなわち現在の群馬県は、古墳時代の馬具が最も濃密に分布し、同時に甲冑の副葬数も国内で最も多い地域である。しかし、この地域で舎人軍が組織された形跡は史料に認められない。東国への馬具の集中は、東国舎人軍の組織化だけでは完全に説明しきれない。

この点については、東国舎人軍組織化の対象は、中央の権力闘争と無縁な、中小国造の子弟に限られたと考えれば説明しやすい。上毛野君は最大規模の国造軍を擁した東国随一の大豪族であり、それ故に舎人として奉仕しえなかった。対外戦争では最有力の兵力供給源となり得たが、天皇や皇族の親衛兵とするには危険な勢力であった。

関東地方には、上毛野君の他にも有力な大国造が各地に勢力を広げ、有事の際にはその軍事力を大和朝廷に提供していた。しかし、上毛野君と同様、それらの軍事力は、場合によっては朝廷にとって諸刃の剣となる危険性もあった。

東日本への馬具や甲冑の集中は、東国一帯で国造層の兵力が盛んに増強された状況を反映している。ただし、それら武力を誇る東国国造軍のなかでも、反乱と結びつく危険性の少ない、信濃や駿河など一部の中小国造だけが天皇直属の舎人軍として組織されたのであった。舎人を氏姓とする者が、軍事力の一大供給地である東国全体に一様に分布しないのは、そのためであろう。

壬申の乱に動員されたのは、東国全域の兵力ではなく、6世紀代から中部・東海地方に組織された、舎人騎兵が中心であったと考えられる。推測の域を出ないが、関東の大国造に不穏な動きがあれば、中部・東海地方の中小国造が、それを牽制し中央の反大海人勢力との通信を遮断する役割を果した可能性も考えられる。

3.3 東国の軍事構造

壬申の乱に東国から動員されたのは、地理的な距離から判断しても、東国全域の国造軍ではなく、6世紀代から中部・東海地方の中小国造の子弟によって組織され、皇室への忠誠心が篤かった、東国舎人騎兵ないしその後継者が中心であったろう。

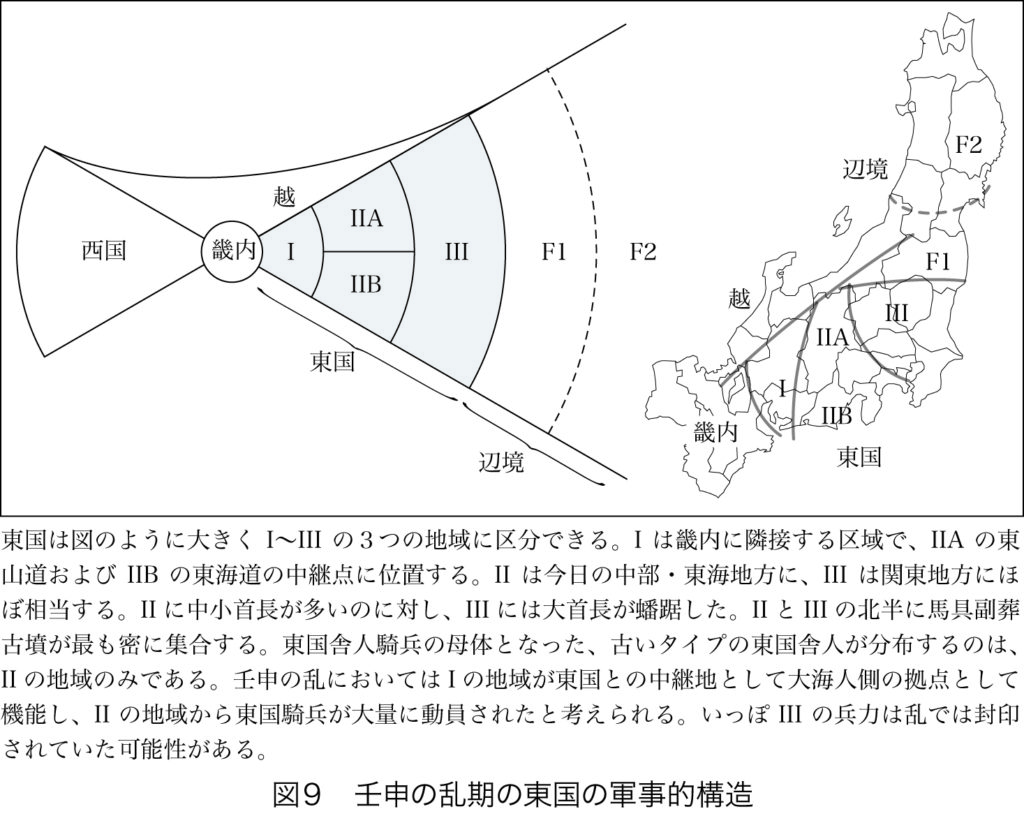

東国という大きな地域を、その性格と立地によって区分すると、次のように大きく三つの地域に分割することができる(36) 。

第一は、美濃・尾張周辺の地域である。後の東山道と東海道に相当する二つの重要な兵站線が交叉する地域で、弥生時代からすでに、後の畿内と東国を結ぶ中継点としての役割を果たしていた。東国全域と繋がりが深いことは、この地域に最初に発生した前方後方墳の分布が、主に東方に向かって広がったことでも裏付られている。遥か旧石器時代から、縄文時代を経て現代に至るまで、日本列島の東西二つの文化の境界となった地域である。。畿内と東国とを接合する重要な地帯という意味で、東海ジャンクションという名称を与えておこうと思う。この東海ジャンクションこそ、壬申の乱において、もっとも重要な役割を担った地域である。

第二は、信濃・駿河・甲斐などの中間地帯である。山間の盆地や、海岸の小さな平野を拠所とする中小国造が連なり、後の東山道と東海道に相当する二つの兵站線を構成している。天竜川や千曲川の河岸段丘、東海の海岸段丘には、古くから畿内王権の主導によっていくつもの牧が開かれ、有力な馬匹生産地帯となっていた。六世紀代に、中小国造の子弟からなる親衛兵、先の東国舎人騎兵が編成されたのがこの地域である。壬申の乱では、東海ジャンクションを経由して、大量の騎兵が動員されたと考えられる。

第三は、中央から見て最も遠い、今日の関東地方にほぼ相当する地域である。大型の前方後円墳が築造されたことに象徴されるように、東国を代表する大国造たちが蟠踞した領域である。この地域の国造軍は、対外戦争などの際に、朝廷にとって重要な軍事力の供給源となったが、同時に中央の有力豪族と結んで反乱に加担する危険性もあった。このため、天皇や皇族を警護する内廷の舎人軍には編成されなかった。壬申の乱の際にも、戦域から遠いという理由も含めて、動員されなかったと考えられる。

壬申の乱では、第一地域すなわち東海ジャンクションに拠点を置く、美濃・尾張の国造の統制のもとに、第二地域から中小国造の国造軍、東国舎人騎兵が動員された。大海人皇子が挙兵の拠点とした美濃の安八磨評は、東山道と東海道とが合流し畿内へ至る東海ジャンクションに設置された、東国軍事力の指揮統制センターであったと考えられる。

大規模な騎兵集団の供給先を、東国に求める事情は、近江軍側もまた同様であった。大友皇子の身辺を警護した兵も、将軍大野君果安が率いた大規模な騎兵集団も、たまたま中央に上番していた東国騎兵であった可能性が非常に高い。つまり、大伴吹負のような中央豪族が率いる小規模な騎兵部隊を除くと、双方とも、東国に騎兵の供給先を求めたと考えられる。そのため、壬申の乱では、東国出身の騎兵集団同士が、敵味方に分かれて交戦する場面も少なくなかったと想像できる。

大友皇子側の圧倒的な不利は、大規模な騎兵集団の供給ルートを、東海ジャンクションにおいて絶たれた点である。不破を塞がれては、東国からの戦力の補充は、全く期待できなかった。ただし、河内には列島で最も古く遅くとも五世紀前半頃から、現在の四條畷市周辺に、大規模な馬匹集散地が形成されていた。東国各地から貢納された馬の多くも、一度はこの地に集められた後、朝廷の用に供されたとみられる。したがって、河内周辺の牧で飼育されていた多数の馬、その管理者である馬飼い集団は、近江軍にとって貴重な戦力となったに違いない。

3.4 甲斐の勇者

『日本書紀』雄略天皇十三年九月条の「甲斐の黒駒」をめぐる説話は、雄略朝の時期はともかくとも、かなり古い時代から、古墳盆地周辺が東国の著名な馬匹生産地であったことを推定する材料とされてきた(磯貝1973)。平安時代に、柏前・麻衣野・穂坂の三官牧が、毎年一定数の馬を宮廷に貢進した「駒曳牽」の行事も、やはり古い時代に甲斐国造が大和朝廷への服属の証として駿馬を貢上した伝統を残したものと推定されている(磯貝)。さらに聖徳太子が「甲斐の黒駒」に騎乗して富士山頂を飛行したという伝説なども、甲斐における馬匹生産の古い伝統を物語るものとして理解されてきた(磯貝)。壬申の乱で活躍した「甲斐の勇者」も、騎馬兵であった可能性が強いと指摘されている(関1957)。

いっぽう、考古資料を通して甲斐における馬匹生産動向を検討すると、それが活発になるのは6世紀後半以降のことである。4世紀代の方形周溝墓から出土したとされる馬歯に関する知見もあるが、報告書の記載を見る限り、出土した層位を確実に4世紀とする根拠に乏しく検証しがたい。この資料をもって甲斐における馬匹生産の開始期と判断するのは早計であろう。甲府盆地で馬具が確認できるのは、5世紀代に入ってからであり、その資料数も多くはない。考古学的事実に基づくかぎり、雄略期頃からすでに有力な馬匹生産地であったとみなすのは難しい。

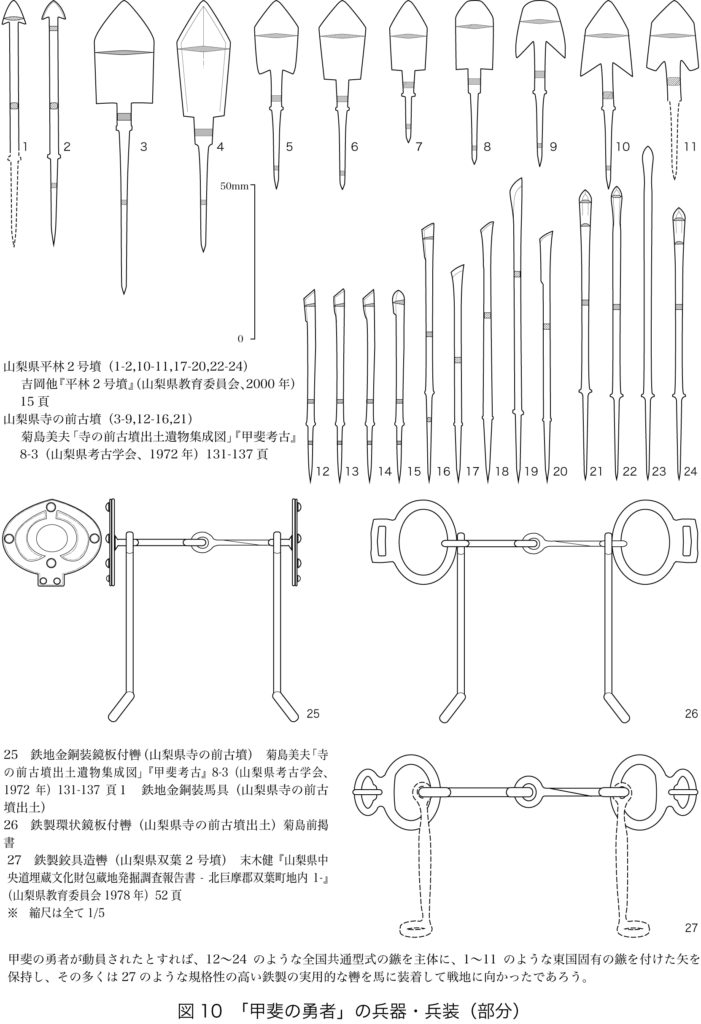

ただし、6世紀末以降の推古朝の時期に入ると事態は一転し、小円墳を主体とする群集墳に、多数の馬具が副葬されるようになる。文献との関わりでいえば、先の聖徳太子の「甲斐の黒駒」も、こうした馬匹生産の隆盛を反映している可能性はあるが、何といっても、文献との整合性が高いのが、壬申の乱における「甲斐の勇者」についての記述であろう。6世紀末以降、甲府盆地では一定の規格にしたがって製作された鉸具造の轡の副葬が非常に多くなる。癖馬矯正用に用いられたとみられる轡が認められることも(図6−6)、馬匹生産の先進地であったことを物語る。甲府盆地には、武器・馬具保有階層の多い有力群集墳が少なくなく、少なくとも数10騎、多ければ100騎単位の騎馬兵力を動員することも、可能であったに違いない。『日本書紀』の記述通り「甲斐の勇者」が壬申の乱で活躍したことは、ほぼ間違いあるまい。

3.5 壬申乱と歩兵

古代史の分野では、壬申の乱には無辜の「農民兵」が大々的に動員された、と捉えられる場合が多い。こうした見方の背後には、鋤や鍬しか握ったことがない平和な民が、権力者によって無理やり戦場に駆りだされる、という戦後史学に特有の歴史観が控えているように想われる。しかし以下のように、考古資料をもとに違った見方をすることも可能である。

7世紀代の社会構造と軍事力の関係を知る重要な手がかりとなるのが、当時の社会関係を色濃く反映していると考えられる、各地の群集墳の在り方である。後の郡にほぼ相当する地域ごとに、少数の前方後円墳(それが廃止された後は大型の方墳や円墳)と、多数の円墳からなる大小の群集墳が造営された。地域を統括する首長と、それを支える有力家族層の墳墓と考えられている。

群集墳を構成する墳墓は、その規模や副葬品の豊かさに優劣がある。また群集墳も古墳の規模や数、副葬品の豊かさに優劣がある。こうした墳墓や群集墳間の優劣の差は、地域首長が支配する有力家族層の階層構造を反映したものと捉えられている。また、人口の過半を占める農民層の多くは、古墳に埋葬されなかったと考えられている。

群集墳に副葬される武器に注目すると、階層性をさらに明確に捉えることができる。頂点に立つのが、何らかの軍事指揮権を象徴する装飾付大刀、鉄地金銅装の飾り馬具などの威信財に加え、多くの実用的な武器類や馬具類、挂甲や籠手といった武具類を副葬する首長墓である。その下位に、装飾付大刀や金銅装馬具は持たないものの、実用的な鉄製武器や馬具一式を副葬する有力墳墓が位置する。さらにその下位に、古墳は築造できるものの、大刀一振りと弓矢のセットのみ、場合によっては弓矢のみといった劣位の古墳が位置付けられる。

さらに群集墳間においても、武器類を多数副葬する有力群と、副葬量の乏しい劣位群の格差がある。「甲斐の勇者」の出身地である甲府盆地を例にみると、優位群としては、たとえば笛吹市春日居町鎮目付近の群集墳がある。先の寺の前古墳例に代表されるように、小円墳にまで鉄地金銅装馬具をはじめとする複数組の馬具が副葬され、合わせて武器類の副葬量も豊富である。これに対し、同じく笛吹市一宮町の四ツ塚古墳群に代表されるように、数の上では大規模な群集墳であるにも関わらず、武器を全く副葬しない古墳が大多数を占め、武器を副葬する場合も大刀一振りあるいは矢を数本のみといった場合が多く、馬具は出土しない、劣位の群集墳が存在する。

西国の場合は、東国に比べ馬具や装飾付大刀の出土頻度が相対的に乏しく、古墳の築造が早く終息する地域が多いという違いはあるが、古墳間あるいは群集墳間に顕著な階層性が認められることは、東国と変わりない。

以上のように、令制の郡に相当する地域において、支配的な有力集団から劣位の集団までの階層構造、さらに各集団内に同様の階層構造が認められる。そのような社会構造は、軍事組織にも反映されていたとみるのが自然であろう。

考古資料から捉えられるこうした構造は、直木孝次郎氏が文献史学の観点から分析した大化以前の東国舎人の身分構造とよく一致する。すなわち、直木氏によれば舎人は国造ないし国造的豪族である舎人直を中心とし、

(何某)舎人直-(何某)舎人-(何某)舎人部

という階層を形作っていたという。前方後円墳あるいはそれに準じる古墳被葬者を国造ないし舎人直に、実用的な馬具や武器を十分に保有する有力墳の被葬者を舎人に、基本的に古墳を造営できない階層を舎人部に比定しても大きな矛盾は生じない。直木氏も「舎人軍の組織においても、国造的豪族の子弟を主要な構成要素とし、農民兵はいないか、いても雑役を処理する程度の少数にとどまった」とみる。

いっぽう『万葉集』東国防人歌を手がかりに、国造軍の存在を最初に指摘したのが岸俊男氏である。防人歌作者の防人・上丁・火長・国造などの呼称が、防人集団の編成序列を示していることを発見し、奈良時代に九州に派遣された防人軍に、大化以前の国造軍の遺制が推察できることを明らかにした。

養老令は現存しないが、『令義解』によってその条文を知ることができる。養老軍防令によれば、「毎人弓一張。弓弦袋一口。副弦二条。征箭五十隻。胡籙一具。太刀一口」等を「皆令自備」とあり、正丁兵士の武装は自弁が原則である。もし養老令の定める防人軍に大化前の国造軍の遺制が残されているとすれば、国造軍兵士の武装も自弁であったと推察できる。7世紀の群集墳に認められる兵器副葬の状況、舎人軍に認められる身分構造も、この推理と矛盾しない。

このように見ると、672年夏の戦闘における武器は、基本的に兵士自身によって自弁された可能性が高いと判断されよう。戦闘に動員された兵士は、弓矢や大刀はもちろん、騎兵の場合は馬も自前で揃えたと考えられる。

ただし、鉾や弩、軍旗や銅鑼など、部隊単位で必要な兵装は、ふだんは兵庫に保管され、有事の場合だけ引き出された。逆にそれらは、ふだん私的に所有してはならない装備であり、先の『軍防令』にも「凡私家。不得有皷。鉦。弩。牟。矟。具装。大角。少角及軍幡」と定められている。

壬申の乱に投入された歩兵は、比較的戦場に近い地域や、水運の便の良い地域から動員されたと考えられるが、以上のことから、その構成員は武器を自弁できる階層に限られたと判断すべきであろう。仮に農業に従事したとしても、「鋤と鍬しか持ったことがない農民」ではあるまい。なぜなら、当時の兵士の主要兵器は弓であり、その使用には日常的な訓練が前提となるからである。

つまり、大海人側は中部・東海地方を中心に、大友側は畿内と西国の地域を中心に、乱に動員された両軍の歩兵は、武器を自弁することができ、弓術を主に一定の戦闘訓練を積んだ兵力であった。多くは軽装の弓兵で、一部に鉾が配られた。動員された歩兵は、東国騎兵ほど精強ではなかったが、かといって寄せ集めの農民兵でもなかった。

4 結語

壬申の乱において、とくに攻撃面で決定的な役割を果たした戦力は、中部・東海地方に本拠を置く東国騎兵であったと考えられる。その一部は中央に上番しており、大友皇子側の主力として奮戦したと考えることも可能である。いっぽう、古墳時代から整備が進んでいた東海と東山の兵站線が交差する戦略要地の美濃を押さえた大海人皇子側は、兵力の本拠地から東国騎兵を大量動員することができた。

壬申の乱に動員された大海人側の兵力は、東国とくに東海から中部地方にかけて勢力を有した中小豪族の国造軍を動員して編成されたと考える。これら国造軍は、後に律令的軍団へと改編されていくとが、壬申年の段階ではまだそこに到っていないとみる。壬申の乱の兵力の性格に関するこのような筆者の見解を研究史の中に位置付ければ、直木孝次郎氏の見解に近似する。筆者の東国騎兵に関する研究が、氏の舎人軍をめぐる論考に導かれて開始したことを考えれば、それも当然といえよう。

ただし、筆者は直木氏の見解に従えない点もある。氏は東国国造が外征に参加した形跡は殆どないことから、外征には九州から瀬戸内海周辺の国造軍が動員されたと見る。文献に東国国造軍の外征を伝える記述が乏しいのは事実であろう。この点について異議を唱えることはできない。しかし、考古資料を見る限り、5世紀以降の東国への軍事力の偏在は明らかであり、7世紀代にその傾向が極大化する。

何らかの事情により文献には残されていないが、東国国造軍もまた外征に参加した可能性が高いのではないかと考える。東国兵が、腸抉のある鏃を最後まで保ち続けるのも、彼等が外征軍として位置付けられていた一つの証左ではないだろうか。

いずれにしても、壬申の乱における戦闘では、両軍とも騎馬兵力の大多数は機動力に富んだ軽装弓騎兵であったと考えられる。また、大津宮の兵庫を押さえた大友皇子側は、一定規模の重装鉾騎兵も編成し得たと推定できるが、それがどの程度まで戦局に影響を与えたかは不明である。

いっぽう、数の上での乱の主力は、双方とも主に戦域周辺の豪族や国造たちが動員した軽装弓兵であり、これに加えて兵庫から持ちだした鉾を補給された、い定数の軽装鉾歩兵で編成されていたと推定できる。一つの置盾を数名が共有する陣地戦主体の彼らの戦闘形式は、機動力にこそ欠けたが、防御面では大きな力を発揮したにちがいない。

主力が衝突する会戦においては、両軍歩兵とも置盾で陣地を構築しつつ、互いに矢を放ち合う戦法がとられたと考えられる。したがって、そのままでは戦局が膠着しがちであったと推定できるが、戦闘の均衡を破り、戦況を流動化させることが、機動力に富んだ軽装弓騎兵の任務であったにちがいない。

このため、その供給源を緒戦で押さえ、大量の東国騎兵を投入できる体制を固めた大海人皇子軍が、一貫して戦争の主導権を握り、近江宮に拠る大友皇子軍を包囲して安井氏のいう「外線的立場からする分進合撃」を実現し、敵を撃破したと結論できる。

なお、本論執筆に当たっては、七世紀研究会における内山敏行氏と津野仁氏との議論が大きな支えとなった。最後に記して感謝の意を表したい。

【 参考文献】

- 臼杵勲 1984「古墳時代の鉄刀について」古墳文化研究会『日本古代文化研究』創刊号

- 内山敏行・岡安光彦 1997「下伊那地方の初期の馬具」信濃史学会『信濃』第49巻第4号

- 内山敏行 2003「古墳時代終末期の長頸鏃―東日本における棘関腸抉長頸鏃の評価―」7世紀研究会編『武器生産と流通の諸画期

- 内山敏行 2006「古墳時代後期の甲冑」古代武器研究会『古代武器研究』第7号

- 大和久震平編著1974『七廻鏡塚古墳』帝国地方行政学会

- 岡安光彦 1984「いわゆる『素環の轡』について─環状鏡板付轡の形式学的分析と編年―」古墳文化研究会『日本古代文化研究』創刊号

- 岡安光彦 1985「環状鏡板付轡の規格と多変量解析」古墳文化研究会『日本古代文化研究』第2号

- 岡安光彦 1986「馬具副葬古墳と東国舎人騎兵―考古資料と文献史料による総合的分析の試み―」日本考古学会『考古学雑誌』第71巻第4号

- 岡安光彦 2003「馬具生産と流通の諸画期」7世紀研究会編『武器生産と流通の諸画期』

- 岡安光彦 2005「古墳時代中・後期の画期と武装システムの変化」古代武器研究会『古代武器研究』第6号

- 岡安光彦 2013「古代長弓の系譜」日本考古学協会『日本考古学』第35号

- 片岡徹也編著 2002『戦略論大系③モルトケ』芙蓉書房出版

- 亀田孝之 1961『壬申の乱』至文堂

- 倉本一宏 2007『壬申の乱』吉川弘文館

- 黒板勝美・國史大系編修会 1983『令義解』吉川弘文館

- 後藤守一 1942「上古時代の弓」『日本古代文化研究』河出書房

- 後藤守一 1942「上古時代の楯」(古代文化学会『古代文化』第13巻第4号

- 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋 1965『日本書紀下』(日本古典文化体系68)岩波書店

- 正倉院事務所 1974『正倉院の刀剣』日本経済出版社

- 高田貫太 2002「朝鮮半島南部地域の三国時代古墳副葬鉄鉾についての予察」古代武器研究会『古代武器研究』第3号

- 津野仁 2010「古代弓の系譜と展開」『日本考古学第29号』日本考古学協会

- 東野治之 1983「正倉院武器中の下野国箭刻銘について―評制下における貢進物の一資料―」『日本古代木簡の研究』塙書房

- 遠山美都男 1996『壬申の乱―天皇誕生の神話と史実―』中公新書

- 豊島直博 2010『鉄製武器の流通と初期国家形成』塙書房

- 直木孝次郎 1961『壬申の乱』塙書房

- 直木孝次郎 1986『日本古代兵制史の研究』

- 橋本英将 2006「「折衷系」装飾大刀考」古代武器研究会『古代武器研究』第7号

- 星野良作 1997『壬申の乱研究の展開』吉川弘文館

- 松木武彦 2001『人はなぜ戦うのか─考古学からみた戦争』講談社

- 水野敏典 2007「古墳時代鉄鏃研究の諸問題―東アジアの中の鉄鏃様式の展開―」古代武器研究会『古代武器研究』第8号

- 宮崎隆旨 2006「令制下の史料からみた短甲と挂甲の構造」古代武器研究会『古代武器研究』第7号

- 八木光則 2003「七・八世紀鉄刀の画期と地域性」7世紀研究会編『武器生産と流通の諸画期』

- 安井久善 1981「『壬申の乱』解析」軍事史学会編『古戦史を語る』大学教育社

最近のコメント