いわゆる「素環の轡」について-環状鏡板付轡の型式学的分析と編年(1984年)

岡安光彦

1984年2月29日『日本古代文化研究』創刊号 pp.95-120

本稿は、1980年3月に明治大学文学部に提出した卒業論文に幾分の修正を加え(研究史の大半は削除)、古墳文化研究会刊行の『日本古代文化研究』創刊号(1984年2月)に発表した論文である。内容は変更していないが、読みやすいよう、見出しについては改変している。なおOCRで文字起こししたため、誤変換された箇所が残っている可能性があることを予めご了承いただきたい。

序章

第1節 本論の狙い

我が国の古墳時代後期に築造された古墳からは、しばしば鉄製の簡素な馬具類が出土する。その中でも特に通有なのが、本稿でとりあげる、いわゆる「素環の轡」つまり環状鏡板付轡である。

この種の轡については、坪井正五郎が足利公園古墳で発見して以来(1)、考古学研究者の目に触れることも多く、幾度か分析や解釈の対象となった。

たとえば鳥居竜蔵は、「諏訪史」(2)において長野県諏訪地方から数多く出土する環状鏡板付轡に注目し、立聞部の違いによって、初めてその分類を試みた。

また後藤守一は、『考古学講座』原史時代の武器と武装」(3)において古墳時代の馬具類を体系的に整理したが、環状鏡板付轡についても他の轡と合わせて、鏡板・引手・銜それぞれに形式分類を施し、その体系の中に位置付けた。

さらに藤森栄一は、『古墳の地域的研究』(4)において鳥居とは別の視点から、諏訪地方出土の多量の馬具類に着目し、古墳時代における馬匹生産や古代の牧などと関連付けて考察をひろげた。

これらの論考はそれぞれ優れた内容を持ち、研究を一歩進めたものであるが、今日考えるとなお問題を残すものであった。

たしかに、鳥居や後藤の分類は今日でも非常に有効である。特に、後藤の階層的かつ体系的な分類方法は継承されなければならないだろう。しかし、学史的に編年研究全体が立ち遅れていた時期という制約もあって、今日みれば、分類結果に対する編年的配慮に欠ける部分のあることは否めない。

また藤森の考察は着想にこそ優れていたものの、馬具そのものの型式学的分析をないがしろにしたところがあった。彼が鋭く着目した馬具分布の偏在性については、馬具の編年研究、および今日の文献史学の成果と結び合せて、再び問題にしていかねばならない。

その後、環状鏡板付轡について断片的な考察は行われてきたものの、これまでの間、体系的な型式学的分析や編年作業は殆ど試みられていない(5)。このように、他の古墳時代の遺物に関する研究の進展にもかかわらず、環状鏡板付轡についての分析が遅れた理由の一つとして、その「簡素な造り」を指摘できるかもしれない。

というのは、環状鏡板付轡はひとつひとつの造りが非常に簡素で、発達の過程を型式学的にたどることが難しいからである。本来、この種の轡は実用性に徹していて、余計な装飾を排除し、必要な機能のみを備えている。そのため、時代が変わっても大きく変化し得ない。したがってユーラシア大陸の何処かで発明されて以来(6)、環状鏡板付轡の仲間は、今日使用されている軽勒(snaflle)に至るまで、その基本的構造を連綿として変化させていないといっても良いのである。

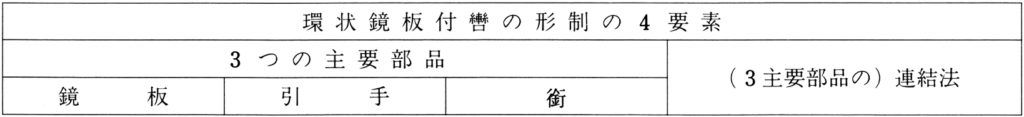

さらに、環状鏡板付轡の分析が難かしかったもう一つの理由として、それがいくつかの部品を組み合せた製品として、複合的な要素を持っているということも指摘できるかも知れない。つまり、轡は鏡板と銜と引手と、それ等をどう連結するのかという4つの要素から成るコンポーネント・ツールである。とくに環状鏡板付轡の場合、それらの要素のひとつだけを取り上げて一元的に論じただけでは、型式学的分析をすることは困難だからである。

このように、環状鏡板付轡の型式学的分析には固有の困難が伴う。とはいえ、それを行うことは不可能ではない。なぜなら、それらの基本的機能は殆ど変化しないものの、その形制を子細に観察すれば、随所に人々の様々な創意と工夫による変化のあとを認めることができるからである。つまり、それらの細かい変化を各要素ごとに的確に捉え、複合的に整理し、細密に技術や意匠の発展の流れを分析していけば、そこに環状鏡板付轡の連続的な発達、あるいは衰退の過程をたどることも可能となると考えられるからである。

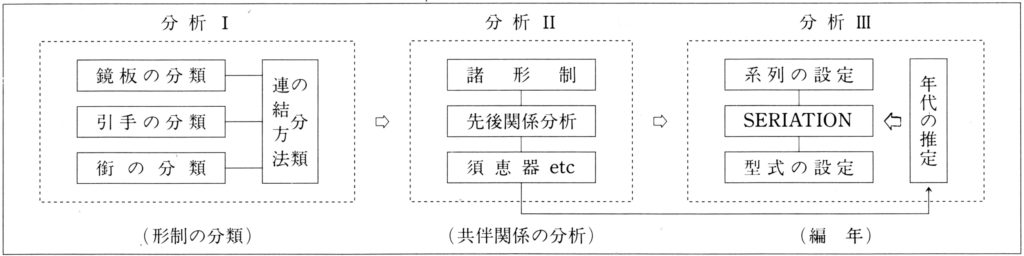

第2節 分析の手順

そこで本稿ではまず初めに、型式学的分析の準備的な第一段階として、そのような微妙な変化を細密かつ客観的に把握するために、様々な形制を採る環状鏡板付轡を、それを構成する各部品に至るまで、細かく形状の差異によって分類整理し、以後の分析の過程で示さなくてはならない形状的変化を的確に特定できるようにしておく。

さてここで、一般的な遺物であれば、この準備作業をもとに型式学的な分析を開始すればよいのであるが、環状鏡板付轡の場合には、さらにもう一段階の準備作業として、他の遺物との共伴関係の分析をしておくことが必要となる。というのは、環状鏡板付轡のように、変化の方向を捉えにくく、直接的に型式学的な手法を適用しにくい遺物の分析においては、他の遺物との共伴関係を調べることによって、新旧をめぐる一定の見通しをたてておくことが、あとの作業を非常に容易にするからである。

とくに、今日年代研究の進んでいる須恵器との共伴関係を、型式学的分析の初めの段階で援用することは非常に有効である。(もちろん、共伴関係だけにたよって機械的に編年作業を行うことは避けなければならないが。)そこで、本稿をまとめるにあたっても、環状鏡板付轡の編年を試みるのに先立って、須恵器との共伴関係を分析し、それによって得られた一定の見通しを基に、型式学的分析を進めた(8)。

本稿では、以上のような二段階にわたる基本的な準備作業を実施した上で、一般的な意味での型式学的分析を行う。ただし、金銅製品などの分析と若干異なるのは、同時に複数の系列(セーリエ)について考察する点である。というのは、環状鏡板付轡では.複数の系列が密接に関連しながら、いわば「系列索」とでもいうべきものを成して、発展していくと考えられるからである。

ところで、環状鏡板付轡に関しては、その絶対年代を直接知ることのできる資料は皆無である。したがって、本稿で示す実年代は、主に須恵器との共伴関係に基づいて間接的に導かれたものである。つまり、当然のことながら、示された年代は非常に不安定なものであり、他の遺物との共伴関係の捉え返しなどを通して修正していかねばならない仮説である。そこで、本稿の示す環状鏡板付轡をめぐる歴史的解釈についても、その点を差し引いて理解して頂きたい。

第1章 構成要素の分類

型式学的分析の第一の段階として、環状鏡板付轡を構成する3つの主要な部品(鏡板・引手・銜)と、それの連結法について、なるべく細密な分類を行う。この分類は、その基準を単に視覚的に認識できる形状的な特徴の差異のみに置き、編年上の考慮を交えないで行う。また、それには、後藤守一の方法に学び、分類の基準はなるべく階層的、体系的なものとなるように努める。たとえていえば、生物学においてリンネが行った、植物分類の方法を援用する。

ここで、なぜ「環状鏡板付轡の分類」ではなく、その「部品および連結法の分類」なのかという理由を示す。それはまず第一に、3つの部品と連結法は、環状鏡板付轡の複合的な職成要素として、それぞれその分類基準となりうるので、轡全体を分類するためには、まずその構成要素ごとの分類を行う必要があるからである。

ところで、それら4要素が、ある環状鏡板付轡において、具体的にどのように組合せられているかを、その環状鏡板付轡の「形制」という語で捉える。つまり、ひとつの環状鏡板付轡において、それがどんな鏡板や引手や銜を使い、それをどんなふうに連結しているかということを、その轡の「形制」と呼ぶことにする。

すると、環状鏡板付轡の「編年」的考察を離れた、機械的分類とは実際にはここでいう「形制」の分類に他ならない。が、本稿では環状鏡板付雷の「形制」の全てについて、機械的に分類していくことまではしない。

というのは、先の理由の第二として、この型式学的分析の第一段階の目的は、環状鏡板付轡の型式学的変化を微細な点まで特定できるようにすることにあり、それには、部品と連結法の分類を細密に行っておけば十分だからである。

実際問題として、環状鏡板付轡の形制は、その部品と連結法を後述するように分類すれは、理論的には数千数万の種類になってしまう。現実に発見されている組合せの例も、それほどの種類にはならないまでも、かなりの数になる。それらをいちいち列挙することは本稿の目的にとって、あまり意味がないと思われる。

ただし、環状鏡板付。轡の諸「形制」は、最後まで分類されないのではない。雌終的には型式学的分析の第三段階、つまり編年作業の中で、「型式」の概念を用いて有意な分類をするつもりである。

* 本稿で使用する「形制」の概念を「型式」の語で 表現する研究者もいるが、編年上の考慮も含む分類 の範晴である一般的な「型式」の概念と混乱するおそれがある。したがって、そのような言葉の用い方はしないことにする。

以上4要素の分類は、最も重視される鏡板から記述を始め、引手、銜、連結法の順に分類を進めたい。

第1節 環状鏡板付轡の定義

第1項 環状鏡板付轡の位置付け

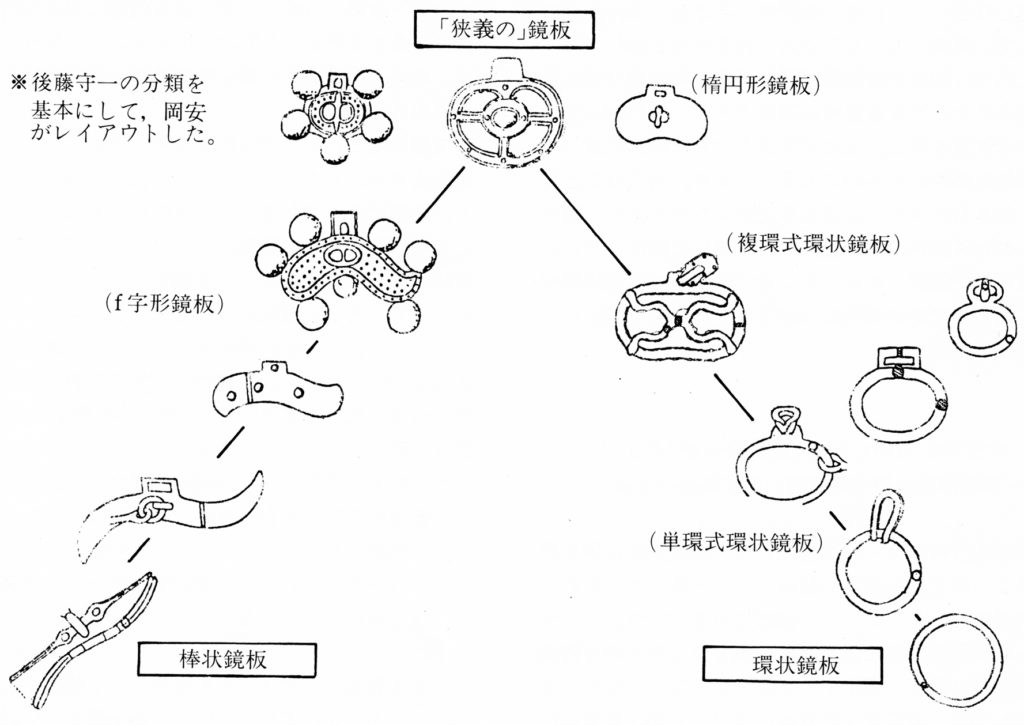

一般に、古墳時代の轡は棒状鏡板付轡・「狭義の」鏡板付轡・環状鏡板付轡の3種に分類される。鈴木治の提唱するように(9)、それぞれ鑣轡・鏡板轡・円環轡としたほうが論理的であるかもしれない。しかし、既に研究者に定着してしまった用語なので、本稿では従来の習慣に従う。

これら三種の轡はそれぞれ系列が異なる。とくに、環状鏡板付轡に関しては、他の二種の轡とは完全にその出自を異にすると考えられるし、機能的にも大きく違っている。また、環状鏡板付・轡は広くユーラシア大陸に分析するが、管見では、中国からは出土していないようである。したがって、他の二種と異なり、環状鏡板付轡の大陸から日本への伝播は、中国を経ずに北方から半島を経由して来たものとも考えられる。

もちろん、これら三種の轡は、我が国において互いに影響しあって発達したと考えられる。特に環状鏡板付轡は「狭義の」鏡板付轡の影響を強く受けたと考えられる。このため中間的な性格のものも多い。

第2項 環状鏡板における二つのグループ

単環式と複環式

いわゆる「素環の鏡板」、つまり環状鏡板とされているものには、二つの異なったグループが含まれている。形態的にも機能的にもかなり性質の異なるものであるが、鏡板本体のモチーフとして鉄条を屈曲させた環ないし弧を用いている点が共通している。

二つのグループのうち、より一般的なのが、鏡板本体が単一の円環からなっているものである。「素環」とか「環状」の鏡板と呼ぶ場合、普通このグループのみを指すことが多い。ここでは、次に述べるグループと区別するために、必要なときはその形状から「単環式環状鏡板」あるいは略して「単環状鏡板」と呼び、混乱を避けることにする。

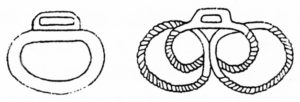

これに対して、やや特殊なグループだが、やはり環状鏡板の仲間として扱われることのあるものがある。いくつかの環を重ね合わせて蝦接させ、重環(かさねかん)状にした鏡板本体をもつ「亜環式(環状)鏡板」類。および、単環に2本の弧ないし絃を斯字状あるいは×状に鍛接させた「○に×形鏡板」の2種である。これらを前者から区別するために「複環式環状鏡板」と呼ぶことにする。

ただし、栃木県。新川大塚古墳(10)などから出土している、鉄地金銅装のいわゆる「十文字装」の鏡板の類は、環状鏡板の範疇に含めないことにする。というのは、環状鏡板とは鉄条を素材とし、これを屈曲ないし鍛接させて製作したものと考えたいからである。

またさらに、中世以降のいわゆる「十文字轡」の鏡板は、たしかに鉄条を屈曲、鍛接させて作ったものであるが、古墳時代の轡との関係が明らかではないので、一応除外して考えることにしたい。

機能上の差異

ここで、「単環式」と「複環式」両環状鏡板の基本的な違いを明らかにしておく。その形状の違いは、これまでの定義で明らかである。さらに、機能上の相違点は、この形状の違いに基づいている。つまり、単環式環状鏡板では、連結された引手や銜は、鏡板本体である環の周囲を自由に遊動し得る。これに対して複環式環状鏡板では、鏡板中央付近の環や弧が交叉した部位に、引手あるいは銜が連結され、それらはそこから動いてしまうことはない。ということは、この複環式環状鏡板の機能は、むしろ心葉形鏡板やf字形鏡板など板状の「狭義の鏡板」のそれに等しいということになる。

要するに、複環式環状鏡板は素材では単環式環状鏡板と同じだが、形態的にはやや「狭義の鏡板」に類似しており、さらに機能的には「狭義の鏡板」に等しい。おそらく複環式環状鏡板は、単環式環状鏡板と「狭義の鏡板」の間に派生した鏡板といえるだろう。

第2節 環状鏡板の分類

第1項 環状鏡板(単環式)の分類

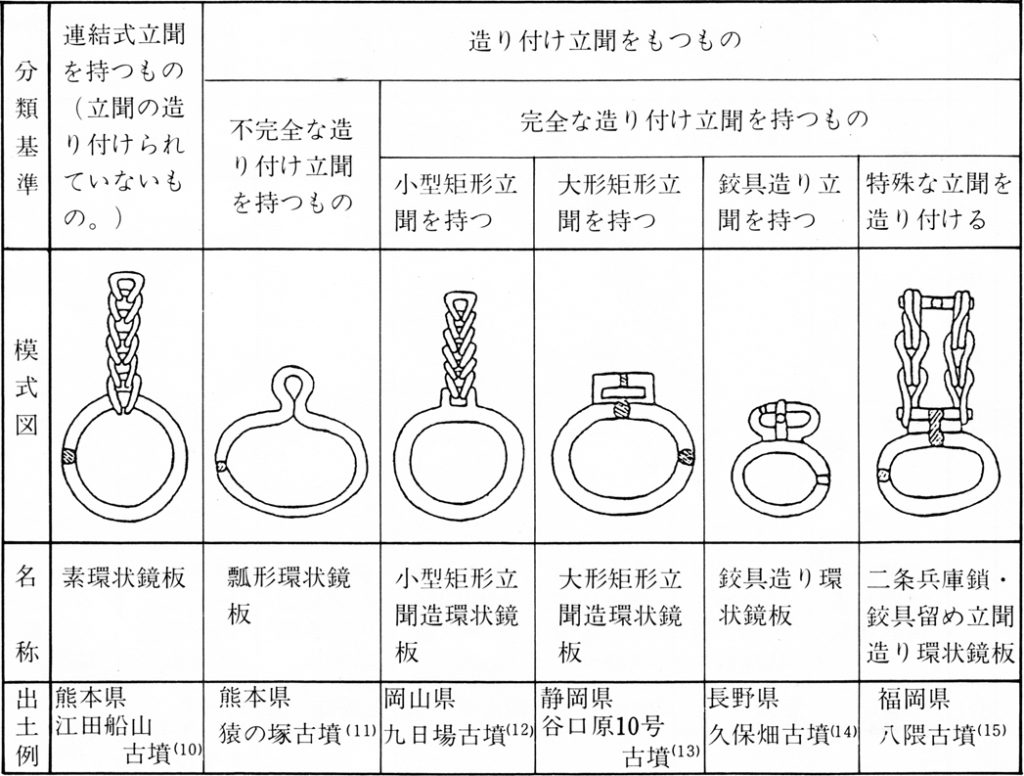

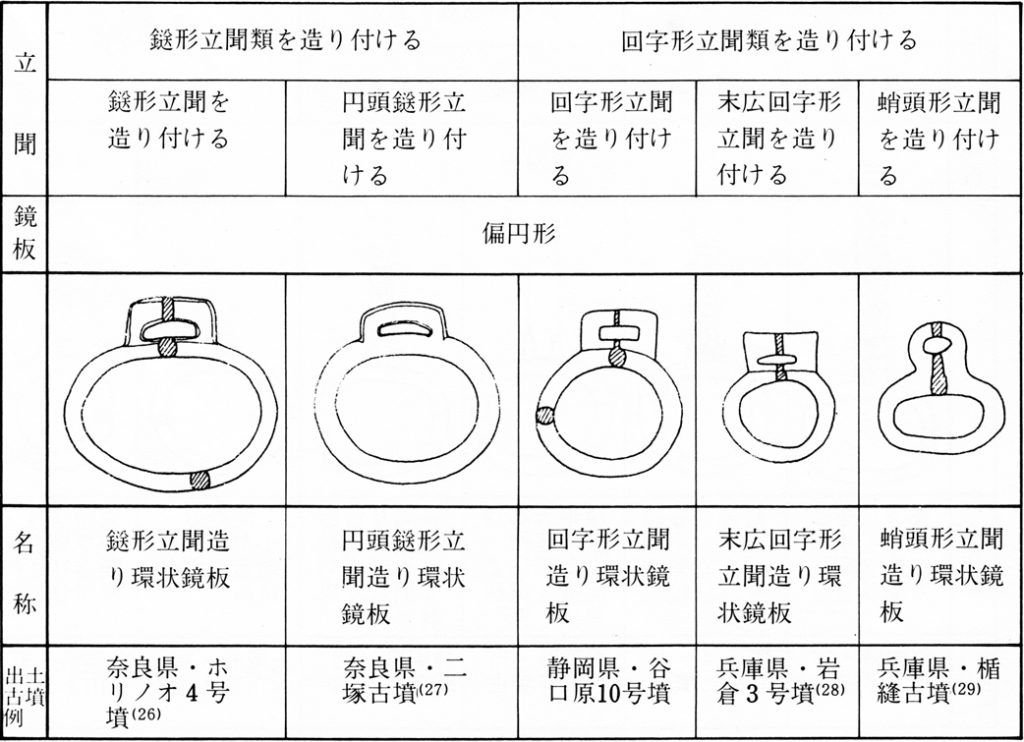

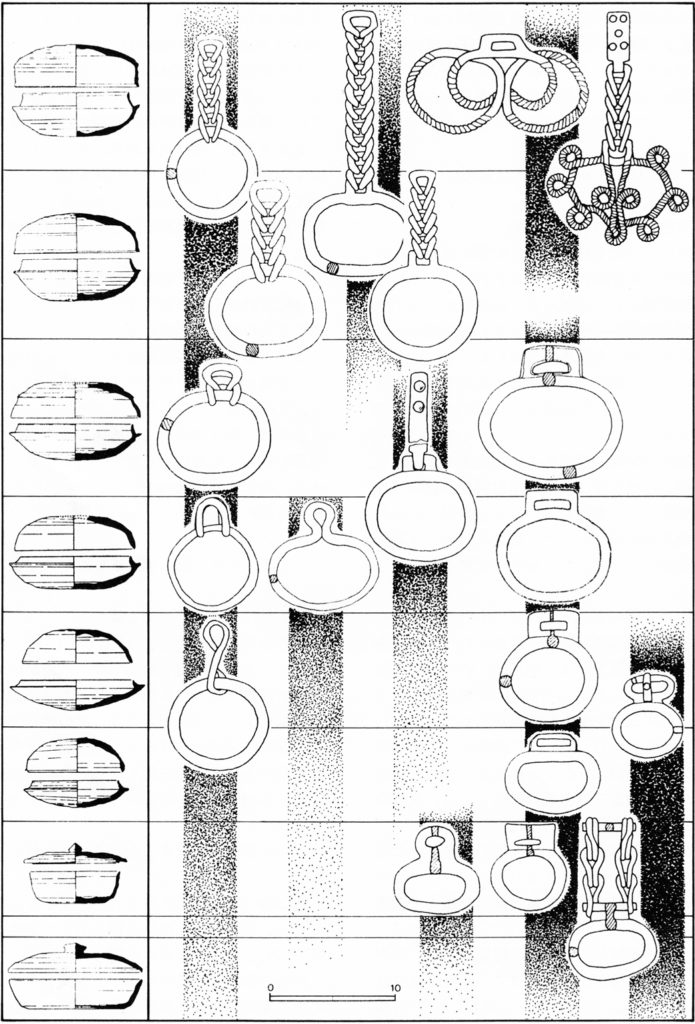

環状鏡板を分類する上で大きな決め手となる要素は、立間の特徴である。鏡板本体の環に造り付けられた立聞の有無 あるいはその形状などによって大きく6グループに分類できる(表3)。これらのグループは、立間の造りの細かい差異や、立聞に辿繋される兵庫鎖や鈎などの有無と種類、また鏡板本体の環の形状等によってさらに細分が可能である。

素環状鏡板

鏡板本体の環に立間の造り付けられていない、本体が単純な円環からなる鏡板を素環状鏡板と呼ぶことにする。従って、「素環の轡」とは本来この主の轡に限定して付けられるべき名称であろう。しかし、一般に「素環」の鏡板とは広く環状鏡板全体を指すので、ここでは「素環状鏡板」として区別した。

ちなみに、素環状鏡板は、今日西洋風の馬具として通有な軽勅(ring snaffle)のチーク・ピースによく似ている。ただし少し異なる点は、古墳時代の素環状鏡板では造り付けの立間こそないものの、面繋との連絡のために兵庫鎖などを連結することが多いのに対して、現代の軽勅では環に直接母貝を繋ぐために、普通は立間に類したものを使用しない点である。(轡全体は古墳時代のそれが引手を有するという点で大きく異なる。)

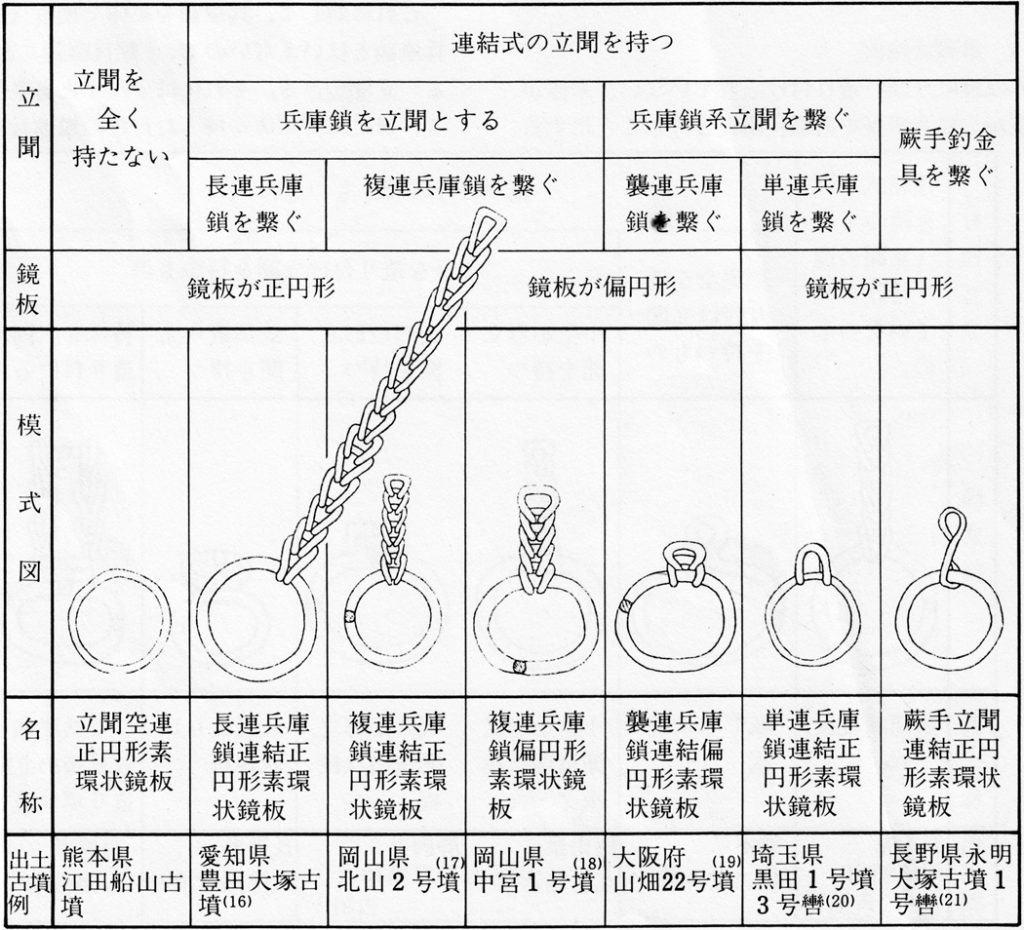

さてここで、素環状鏡板の細分では、このいわば「連結式立間」の有無・種類と、環の概形(正円形か偏円形か)が分類の要素として問題となる。

そこで連結式の立間の種類を述べると、一般的な兵庫鎖系のものを中心に、やや数の少ない蕨手形釣金具などがあげられる。そのうち、兵庫鎖系のものは連結数と繋ぎ方の種類によって4種に細分できる。

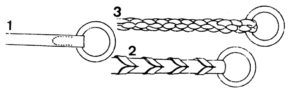

この兵庫鎖系の系列のうちで、最も一般的なのは、5連前後の兵庫鎖を立聞とするものでこれを複連兵庫鎖と呼ぶことにする。稀に10連以上の長大な兵庫鎖を立間とするものがあり、これを長連兵庫鎖と呼ぶことにしたい。

これに対して、兵庫鎖を単体で使う(従って厳密には兵庫鎖とはいえないので、「類兵庫鎖」と呼ぶことにする)立間がある。それには少なくとも2種の辿結法があ鳥一堂に錨而本体蒜挫吉むだけの単連兵庫鎖と、一度くぐらせて繋ぐいわゆる「ひばり結び」(あるいはロッククライミングをする際の「ブルージック結び」)を使った襲連(しゅうれん)兵庫鎖とである。

これらに加えて、立聞を述結していない素環状鏡板を「純素環状鏡板」とする。(連結式の立聞が欠落した場合も考えられるが、しかし、年代的にも近,似した、同一の形制をとる轡があるので、このような形式もあったと推定できる。)

以上のように、正円と偏円の2種の鏡板本体と、いくつかの種類の立聞が組合せられて織成される素環状鏡板を分類すれば、表4のようになる。(造りの粗いものでは正円形のものと、偏円形のものとの区別がつけにくいので、中間的なものも存在する。)

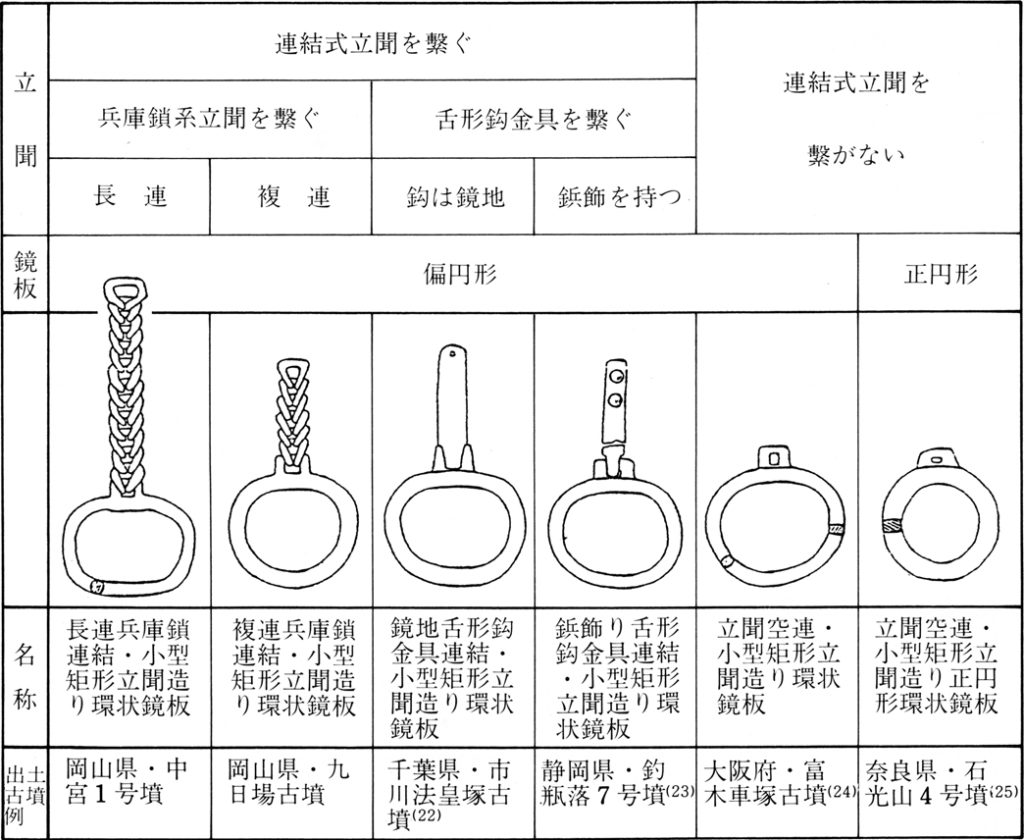

小型矩形立間環状鏡板

つぎに、「矩形立間造(くけいたちぎきづくり)環状鏡板」類について述べることにしたい。これは環状鏡板本体に、矩形の立間を鍛接し、造り付けたものである。ただし「矩形」とは便宜的に付けた用語であって、典型的な例の外は丸みをおびていたり、屋根形をしていたりして変化に富んでいる。

この環状鏡板は、造り付けた立間部の機能(用途から来る大きさや形状の違いによって、「小型矩形立聞造環状鏡板」と「大型矩形立間造環状鏡板」の二つに、大別できる。

小型矩形立聞造環状鏡板は、偏円形(稀に正円形)の環状鏡板本体に、比較的小さな矩形立間(小型矩形立間)を造り付けた鏡仮である。

この鏡板の立聞は、ふつう本体の環より細めの鉄条を小さく、形に(逆U字形ないし逆凹字形に)曲げたものを鏡板本体に鍛接し、把手のように取り付けたものである。立聞孔は比較的小さく、そして幅が狭い。次にのべる「大型矩形立聞造環状鏡板」の立間孔の幅が広くて偏平なのとは対照的である。この鏡板の立間がそのような形状を採ることには、次のような二通りの理由が推測できる。

理由の一つは、大型矩形立間の孔が図6の1や2のような、ベルト状あるいは帯状の「大総(おおぷさ)」を繋ぐことを目的としているのに対して、小型矩形立間の孔は面繋の「大総」を直接つなぐためのものではなく「大総」との間に兵庫鎖や、舌形の留金具などを介在させるための孔だからである。

もう一つの別の理由は、小型矩形立川の孔は図6の3のような細み紐状の大総を繋ぐためのものであるからと推測される。

つまり、等しく小型矩形立聞として分類したものの中には、兵庫鎖のような連結式の立間を繋ぐためのものと、組み紐状の「大総」を繋ぐためのものとの、二通りの用途があると考えられる。しかし造り付け立られた立聞そのものの形状には、一般に大きな差異は認められない。そこで、それらを一つのグループとして取り扱う。小型矩形立聞造環状鏡板は表5のように細分できる。

大型矩形立間環状鏡板

小型矩形立聞に較べてより「発達」した形状の「大型矩形立間」を偏円形の環に造り付けた環状鏡板である。先にも述べた通り、この鏡板では、立間孔に直接ベルト状の面繋をつないだものと推測される。

大型矩形立間造環状鏡板は、環状鏡板の中で最も通有な形式であり、資料の数も豊富である。しかし立間の形状のわずかな相違と、全体の大きさの差異を除いては、変化に乏しい。立間部の形状によって表6のように分類できる。

なお、「回字形立間造環状鏡板」とした形式は さらに多くの種類に細分できる。しかし本稿では細分可能であることを指摘するにとどめる。今後クラスター分析などの対象として興味ある資料となるだろう。

その他の単環式環状鏡板

鮫具(かこ)造り環状鏡板

偏円環の鏡板本体に立聞として鮫具を造り付けたものである。而繋のベルト状の大総をこの鮫具に直接装讃したことはIⅢらかである。前述の大型矩形立聞造環状鏡板とならんで川土した資料が多い。絞具の部分の造りの差異などによって、細分可能と思われるが、今回はそこまで在らなかった。長野県。久保畑古墳出土品に代表される。

瓢形(ひさごがた)環状鏡板

先の素環状鏡板と、その後の立間造り付けの鏡板類との中間的な性格をもった鏡板である。というのは、素環状鏡板と同様斑のみから成り、何らかの立間が造り付けられていることは無いのであるが、しかし環の一部を絞っていわば「瓢(ひさご)形」ないし「ダルマ形」に大小二つの環とし、小さい方を固定的な立聞としているからである。つまり、機能上は立聞を造り付けた鏡板類に等しいといえる。その全体の形状からこの鏡板を、「瓢形環状鏡板」と呼ぶことにした。熊本県・猿の塚古墳出土品に代表される。

二条兵庫鎖・鮫具留め立聞造り環状鏡板

非常に稀な形式の鏡板である。管見では福岡県・八隈 古墳群中のl号墳、3号墳からの出土などを、乏しい 例とする。偏円環の鏡板本体に兵庫鎖を2本連結し、さらにこの先端に鮫具を連結して立聞としている。単環式環状鏡板としては最も複雑な構造をもった形式である。

第2項 複環式環状鏡板類の分類

複環式環状鏡板類には、先に述べたように「重環式環状鏡板」と「○にX形環状鏡板」の二つのグループがある。本論の主題は単環式環状鏡板のほうにあるので、両者とも幾つかに細分することが可能であることを示すにとどめておく。

第2節 環状鏡板付轡に伴う銜の分類

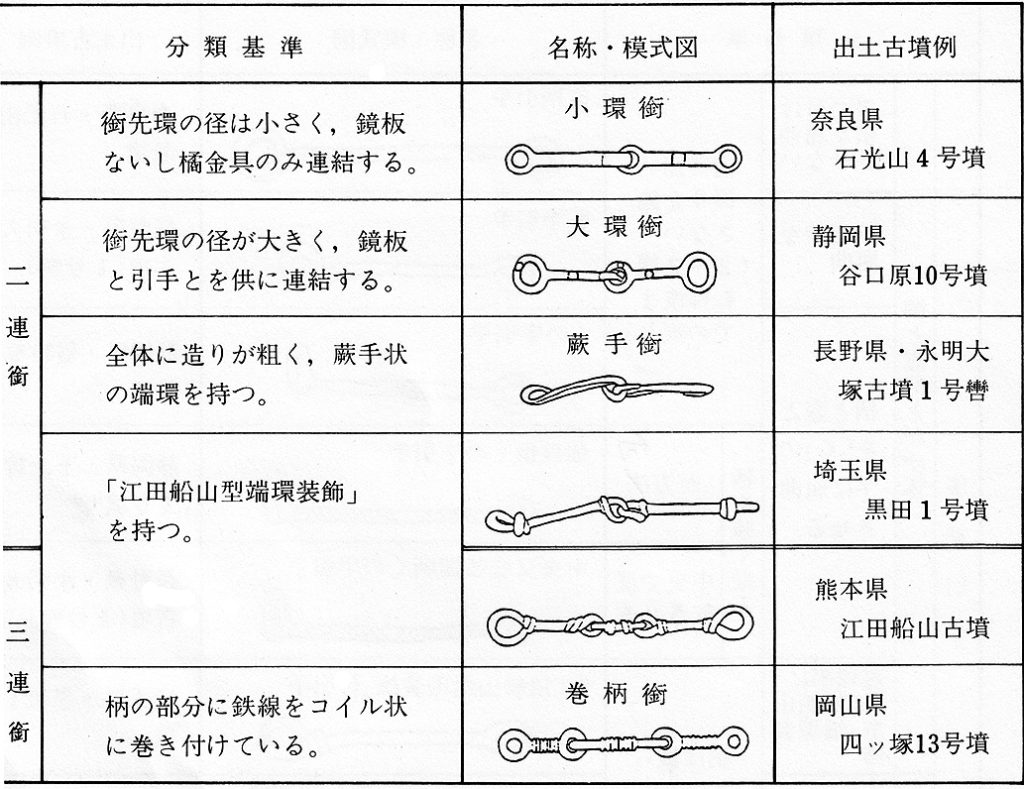

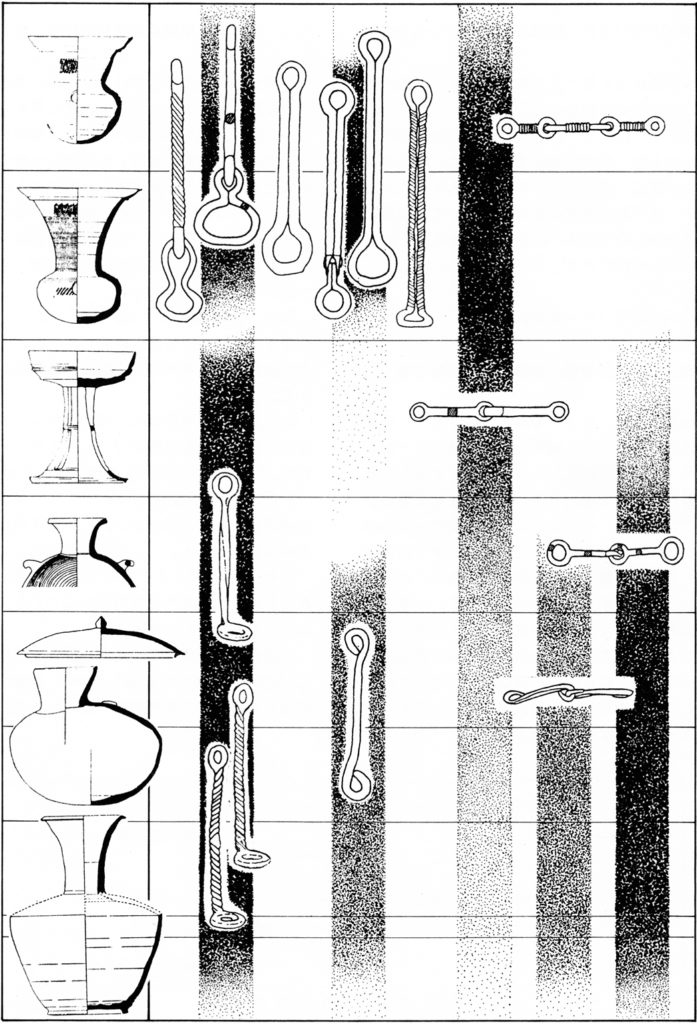

第1項 二連銜と三連銜

我が国の古墳時代の轡に使用された銜の種類はそれほど多くはない。いわゆる鎖轡などが使われた確実な例はない。そのおおむねが「二連銜」である。稀に「三連銜」も用いられた。

二連銜は、両端に小円環を有する短い鉄棒を、2本連結して銜としたものである。後藤博士の『日本歴史考古学』(36)、「馬具」の項によると、その連結部を噸1(くくみ)ないし御金と呼び、鏡板側の部分を銜先と呼ぶ。

二連銜では、一般に左右の柄のどちらか一方が90度、(つまり4分の1回転)捻られている。これは左右の銜先の環が、鏡板に対して同じ角度をとる為の処置である。したがって、二連銜では左右が非対象になるのが普通である。(ただし、造りの粗い銜ではこれがはっきりしない場合もある。)

三連銜は、両端に小円環を有する鉄棒を3本連結させたものである。二連銜と異なり、一般に左右対象となる。

第2項 二連銜の分類

二連銜は、銜先環の大きさや形態、全体の造りの精粗などによって、4種に細分可能である〔表8〕。また三連銜には、「江田船山型」三連衡と、捲き柄銜の2種がある。

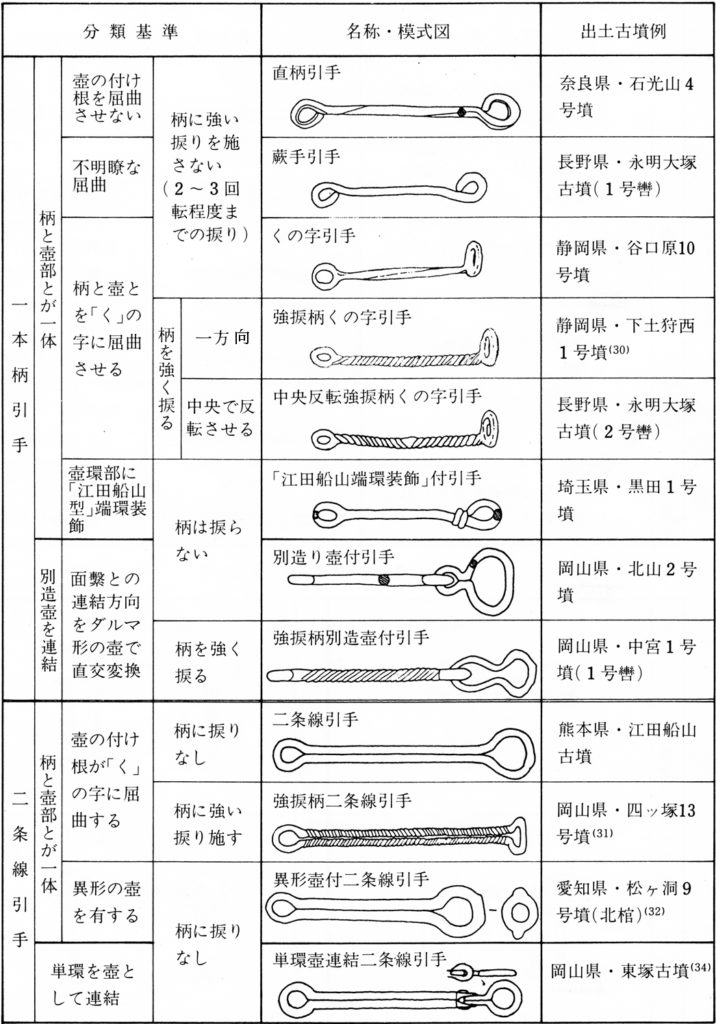

第3節 環状鏡板付轡に伴う引手の分類

環状鏡板付轡に用いられる引手は、柄が一本の鉄条からなるものと、二本からなるものの大きく2種に、分類できる。その際、柄が2本の鉄条からなる引手を、一般に「二条線引手」と呼ぶ。さらに、それらの引手は、壷の部分の形態や、柄の造りなどによって、いくつかに細分できる(表8)。

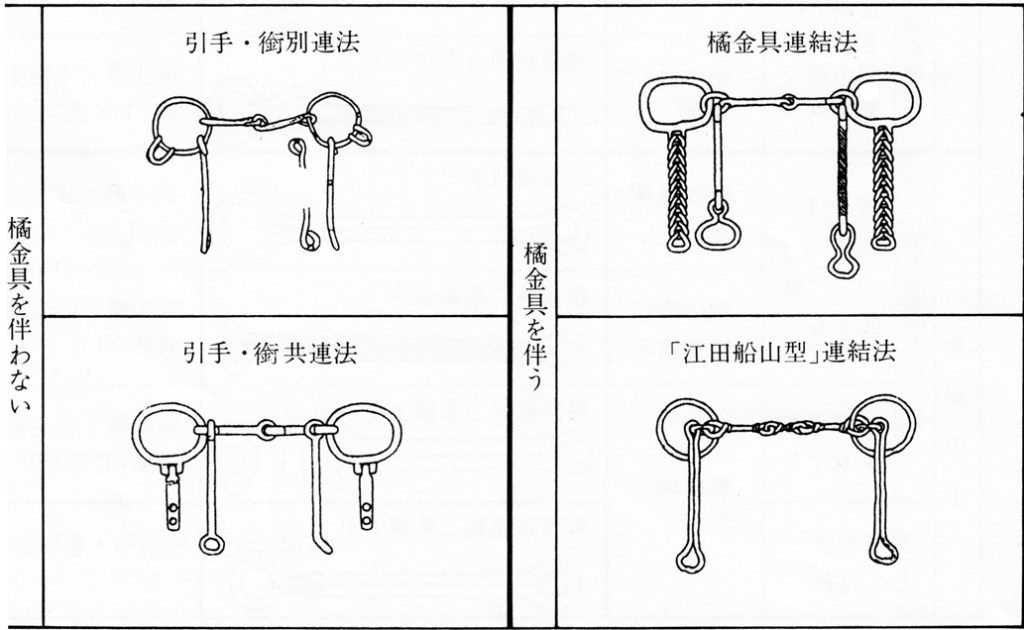

第4節 鏡板・引手・銜の連結法の分類

単環式環状鏡板付轡における鏡板・引手・銜の連結法は、一般に以下の4種類に限定さる。いずれも単環式環状鏡板付轡に独特のものであり、構造上他の轡類には採り得ない方法である〔表9〕。

引手・銜別連法

鏡板本体の環に、引手の端環と、銜先の環とを別々に独立させて連結する方法。引手と銜とは各々自由に鏡板の環のまわりを動く。引手に働いた力は鏡板を介して銜に作用する。

この連結法による轡の機能は、今日の軽勒に近いと思われる。

引手・銜共連法

大きめの銜先環に、鐘板の環と、引手の端環とを一緒に連結する方法。引手に働いた力は直接、銜に作用する。

環状鏡板付轡のなかでは、この方法を採る轡が雌も多い。

橘金具連結法

橘金具と呼ばれる小’1J畷を介して、鏡板。引手。銜の

三者が連結される方法。引手に働いた力は、橘金具を介

して銜に作用するロ

「江田船山型」連結法

橘橋金具連結法の一種である。銜先の環に、鏡板と橘金具を連結し、さらにこの橘金具に引手を繋ぐ方法である。引手にかかった力は、橘金具を介して銜に作用する。たいへん特殊な形式で、熊本県・江田船山古墳と、韓国・晋州玉峯7号墳(35)の二例がある。

* 複環式環状鏡板付・轡では、先にも述べたように銜は鏡板の巾央付近に連結される。引手は一般に鏡板の外側に連結されることが多い。またその際、橘金具が介されることも比軽的よくある。その方法にはいくつかのバリエーションがあるが、資料が乏しく、分類するには到らなかった。

第2章 変化の法則性の抽出

初めに述べた通り、型式学的分析の準備的第二段階として、各種の環状鏡板付轡と須恵器との共伴関係を分析し、諸形制の時間的前後関係に一定の法則性を求めることにする。この法則性の検出はそれほど困難ではない。それは〔表10〕と〔表11〕に示した共伴関係の模式図をみれば明らかである。そこで、本稿では共伴関係についての細かい記述は省略し、共伴関係から導き出される変化の法則性についての要約を述べるにとどめる。

第1節 環状鏡板をめぐる変化〔表10〕

第1項 兵庫鎖立聞の成立と衰退

まず、造り付けの立聞を持たない「素環状鏡板類」の変化に注目しよう。共伴関係から判断すれば、この種の鏡板は環状鏡板付轡としては最も古い時期であるMT15ないしTK10相当の頃から姿を見せ、そして古墳出土遺物から分析できる最後の時期まで存続したらしいことが分かる。さらに、その連結式の立聞である兵庫鎖の部分を見ると、そこにはっきりと衰退ないし退化の傾向を認めることができる。

つまり、兵庫鎖立聞は、長連あるいは複連のものから、先に「類兵庫鎖」と呼んだ、より簡単な構造の襲連、ないし単連の兵庫鎖へと、退化していくことが明らかである。また兵庫鎖立聞が退化していく最後の頃に、「蕨手形釣金具」が連結式の立聞として発生して来るらしいことも見て取れる。

立間としての兵庫鎖の退化・衰退は、小型矩形立聞を造り付けた鏡板や、複環式の鏡板に連結された兵庫鎖を分析することからも傍証できる。例えば、小型矩形立聞造環状鏡板では、MT15ないしTK10 の須恵器と共伴する時期には、兵庫鎖が立聞として繋がれることがむしろ普通である。にもかかわらず、次の段階になると舌形釣金具に取って轡われるようになる。また、兵庫鎖を繋ぐことの多い複環式環状鏡板にあっては、次の時期になるとほとんど須恵器と共伴しなくなる。

小型矩形立聞の連結具として、兵庫鎖の跡を継いだ舌形釣金具も、盛行せず、その後あまり認められなくなる。つまり、連結式立聞一般についても、衰退の傾向を指摘できる。

さらに、瓢形環状鏡板が、TK43の時期になって須恵器と共伴するようになるが、あるいはこの鏡板の成立は兵庫鎖立聞の退化・衰退と関連していくかもしれない。瓢形環状鏡板は盛行することなく、共伴例も漸減していく。

第2項 大型矩形立聞の発達と鉸具造環状鏡板の成立

退化・衰退していく兵庫鎖をはじめとする連結式立間に対して、造り付け式の立聞は、時期が新しくなるにつれて大いに発展したことが認められる。大型矩形立聞を造り付けた鏡板は、(その初現はTK10の時期まで遡るかも知れないが)、確実な例でいうとTK10とTK43の間の時期にわずかながら須恵器との共伴例が認められるようになり、その後次第に例数を増して、TK209からTK217にかけての時期には、共伴例が大変多くなる。

大型矩形立聞造環状鏡板は、量的に増加しただけではなく、大きく変化・発展していくことが認められる。例えば、須恵器との共伴例の初期の段階では、先に分類した鎚形立聞造り環状鏡板の例が多い。しかし、その後、回字形立聞造り環状鏡板が例数を増し、TK209以後は完全に主流となる。そればかりではなく、回字形立聞は新しい時期の共伴例になるに従い、非常に多様な形態をとるようになる。

TK209とTK217の間の時期になると、末広矩形立聞造り環状鏡板や、腰高円頭形立聞造り環状鏡板などが須恵器と共伴するようになる。

また、欽具造り環状鏡板はTK209以後、須恵器との共伴関係が確実に、かつ数多く認められるようになるので、この時期に成立したと考えてよいと思われる。

さらに、環状鏡板の鏡板本体の環状鏡板は、一般に、時期が新しくなるにつれて、小振りになる傾向も指摘できる。特に、TK209の時期以降に、この傾向が顕著であると思われる。

第2節 引手と銜、連結法をめぐる変化

第1項 引手をめぐる変化

表11を見れば明らかなように、MT15からTK10までの時期と、それより後の時期の間には断層がある。つまり、初期の段階では、一本柄の引手でも壷が別造りのものや、二条線引手が、須恵器との共伴例の殆どである。ところが、次の時期以降になると、別造りの壷をもった引手や二条線引手は殆ど姿を消し、代わりに屈曲引手を中心とする一本柄の引手が須恵器との共伴例を占めるようになる。

さらに細かく分析すると、次のようなことも認められる。

TK209の時期から蕨手引手が須恵器と共伴するようになる。そこで、この頃に蕨手引手が屈曲引手から分化、成立したと考えても良いと思われる。

初期の別造り壷付き引手や二条線引手には、柄の部分に振りを施したものが多いが、この種の引手がすたれるとともに、このような技法は一旦姿を消したようである。しかし、TK209からTK217にかけて、再び引手の柄に振りを施した例が認められるようになる。

第2項 銜をめぐる変化

引手の場合ほどではないが、銜においても、MT15からTK10の時期にかけてと、それより後の時期の間に断絶がある。すなわち、初期には小環銜が須恵器との共伴例を占めているが、次の時期から大環銜が共伴するようになり、次第に小環銜にとって代わるようになる。

また、蕨手引手と同じ時期に、蕨手銜も須恵器と共伴するようになる。

第3項 連結法をめぐる変化

MT15やTK10の須恵器と共伴するような、初期の単環式環状鏡板付轡では、引手と銜はそれぞれ独立して鏡板に連結される(引手・銜別連法)か、あるいは橘金具といわれる小遊環を介在させて、鏡板・引手・銜を連結する(橘金具連結法)。先にも述べたように、小環銜が初期の環状鏡板付轡に特に採用されているのは、このことに対応している。

次の時期になると、銜先環に鏡板と引手の端環とを共に連結させる、「引手・銜共連」を採る環状鏡板付轡が、須恵器と共伴するようになり、例数において、急に先の2種の連結法を圧倒していく。これは、この時期以降、大環銜が銜の主流になることに対応している。

「引手・銜別連」は、TK10とTK43の間の時期以降、しだいに「引手・銜共連」にとって代わられるようになるが、特に単環状鏡板との組み合せでは、最後まで漸減しつつも残存する。

「橘金具連結法」も、例は乏しいが、最後まで継続すると考えられる。

「橘金具連結法」の一種と考えられる、「江川船山型連結法」は、須恵器との共伴関係からではなく、小野山節の判断にほぼ従って、MT15からTK10の時期、あるいはそれよりやや古い時期のものとしておく。江田船山古墳出土の環状鏡板付轡の年代の推定について須恵器との共伴関係に頼らないのは、その須恵器の性格に諸説があって、一般的な須恵器と同列には処理できないと考えたからである。

複環式環状鏡板付轡の仲間は成立して間も無く、(少なくとも日本では)衰退してしまって系列を殆ど追跡できなくなる。しかし、初現期の単環式環状鏡板付轡の系列に対立する、一つの大きな系列として捉え、「複環系」として扱うことにする。

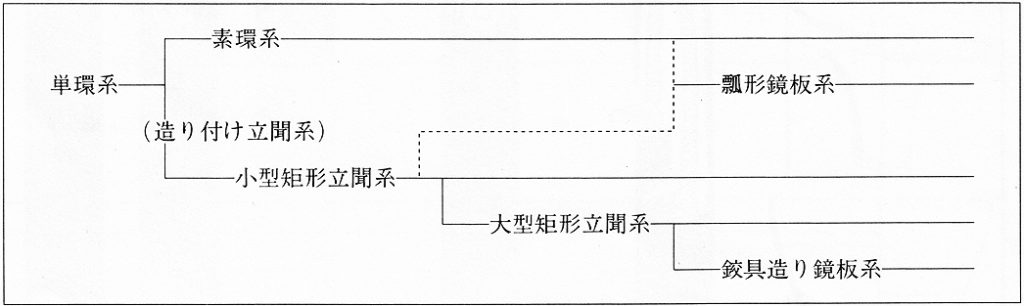

単環式環状鏡板付轡の系列は、日本において大いに発達し、いくつかの系列に分岐していった。これらを「単環系」と総称することにしたい。

第3章 セリエーション

前章までの準備作業を基に、本章ではいよいよ環状鏡板付轡についての型式学的編年を行いたい。

作業の手順としては、まず第一に、環状鏡板付轡におけるいくつかの主要な系列(セーリエ:型式組列)を抽出する。次に、各系列ごとにいくつかの型式を設定し、その継起関係を明らかにする。最後に、諸系列の発達の流れを総合して、環状鏡板付轡全体の発達を何段階かの画期として捉え、それぞれの画期に一定の年代を想定したいと思う。

第1節 セーリエ(型式組列)の設定

第1項 単環式環状鏡板付轡と複環式環状鏡板付轡

先にも述べたように、単環式の環状鏡板付轡と、複環式の環状鏡板付轡とは、全く異質の機能を持つ轡であるが、円環や弧をモチーフにし、鉄条を素材とするという共通点で、等しく「環状鏡板付轡」の仲間として扱われることがある。しかし、そのような分類は便宜上のものであって、正確には別種の轡として考えるべきであろう。

とはいってもこの2種は、ほぼ同時期に成立したと考えられ、多くの共通点を見出すこともできる。おそらくその成立の過程で、相互に強く影響しあったものと考えられる。そこで、本稿の主な目的は単環式環状鏡板付轡の型式学的分析にあるのだが、初現期の型式をより細密に分析するために、複環式環状鏡板付轡についても一定の考慮をはらうことにする。

複環式環状鏡板付轡の仲間は成立して間もなく、(少なくとも日本では)衰退してしまって系列を殆ど追跡できなくなる。しかし、初現期の単環式環状鏡板付轡の系列に対立する、一つの大きな系列として捉え、「複環系」として扱うことにする。

単環式環状鏡板付轡の系列は、日本において大いに発達し、いくつかの系列に分岐していった。これらを「単環系」と総称することにしたい。

第2項 単環式環状鏡板付轡の諸系列

単環系の環状鏡板付轡は、成立の初期の段階で、既2つの系列に大きく分岐していたと考えられる。

一つは、立聞を造り付けずに、兵庫鎖など連結式の立聞を用いる「素環状鏡板」を採用した轡の系列である。便官上この系列を「素環系」と呼ぶことにする。

もう一つは、造り付けの立聞を持つ環状鏡板付轡の系列である。この系列を「造り付け立聞系」と呼ぶことにする。この系列は、立聞部の発達に伴って、さらにいくつかの小系列に分化した。

「造り付け立聞系」では、まず初めに、小型矩形立聞を有する環状鏡板付轡が成立した。この小型矩形立聞造環状鏡板付轡の系列を「小型矩形立聞系」と呼ぶことにする。

次に、この「小型矩形立聞系」から、大型矩形立聞造を有する環状鏡板付轡が分化したと考えられる。この系列を、「大型矩形立聞系」と呼ぶことにする。

さらに、「大型矩形立聞系」から、絞具造り環状鏡板付轡が分化したと思われる。これを「鮫具造り鏡板系」と呼ぶことにする。

また、「素環系」と「造り付け立聞系」の中間的な存在として、瓢形環状鏡板付轡が成立した。これを「瓢形鏡板系」と呼ぶことにする。

以上の諸系列は、それぞれ独立して発達したのではなく、実際には、互いに関連しながら、錯綜した複雑な「系列索」あるいは「系列複合」を成して変化して行った。

第2節 各系列における諸型式の継起関係

第1項「素環系」の変遷

前章で、須恵器との共伴関係の分析から、素環状鏡板類に付属する兵庫鎖系立聞の退化の傾向や、別造り壷付き引手から一本柄の屈曲引手への変化などの、一定の法則性を導き出すことができた。

その結果を利用して、素環系の環状鏡板付轡の変化を次のように捉えることができる。

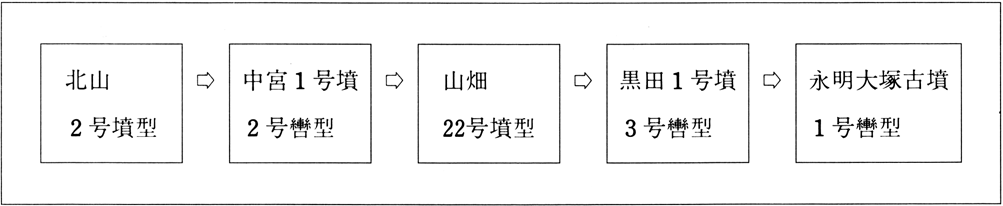

「北山2号墳型」の出現

これに類似した轡として、長連兵庫鎖を立聞とするような、愛知県・豊田大塚古墳出土の素環状鏡板付轡や、二条線引手を用いる愛知県・松が洞9号墳中央棺出土の素環状鏡板付轡がある。それぞれ「豊田大塚型」、「松が洞9号墳(中央棺)型」とし、「北山2号墳型」の亜型式として捉えることにする。

ところで、山畑22号墳発見の轡では、素環系としては稀な橘金具連結法を採っているが、長野県・吹上山の神古墳(37)出土の轡のように、素環系として通有な引手・銜別連法をとるものも、当然この型式に含められるが、形制を確実に知り得る資料がなかったので、本稿では、あえて型式を代表させなかった。

素環系では特に、この段階になると、蕨手引手や蕨手銜のように、部品に造りの粗いものを使用する場合があるようになった。その結果、次に述べるような型式が誕生した。

「中宮l号墳(2号轡)型」の出現

「北山2号墳型」についで、岡山県・中宮l号墳出土(第2号)轡に代表される型式が登場したと推定できる。

この、「中宮1号墳(2号雷)型」では、立聞として連結される兵庫鎖の長さが短化する傾向が現れはじめる。また、鏡板本体の環に、正円形のものだけでなく、偏円

形のものが現れるようになる。

先の「北山2号墳型」との特に大きな相違点は、この段階になると、別造り壷付き引手が用いられなくなり、全て屈曲引手にとって代わられる点である。

ただし、「中宮1号墳(2号轡)型」では、「北山2号墳型」と同様に、連結法として引手・銜別連法を採る。それは素環系の環状鏡板付轡に共通の特徴で、「造り付け立聞系」の轡において、引手・銜共連法が主流になって行くのとは対照的に、最後までこの連結法が採用され、他の連結法が採られる例は非常に稀である。

「山畑22号墳型」の出現

次に、大阪府・山畑22号墳発見の素環状鏡板付轡に代表されるような型式が登場する。

先の「中宮l号墳(2号轡)型」とは、形制上の違いは殆どないが、立聞の兵庫鎖が退化して、鎖のl単位しか使わない襲連兵庫鎖となってしまったものである。

「黒田1号墳(3号轡)型」の出現

襲連兵庫鎖を立聞とする「山畑22号墳型」に引き続いて、さらに退化した単連兵庫鎖を立聞とするような、埼玉県・黒田1号墳出土の(3号)轡を代表とする型式が成立したと考えられる。

「永明大塚(1号轡)型」の出現

素環系の轡の系列の最後のものとして、長野県・永明大塚古墳出土の(1号)轡に代表されるような型式が登場した。

「永明大塚(1号轡)型」では、兵庫鎖は立聞として使用されなくなり、これに代わって「蕨手形釣金具」が立聞として、蕨手引手や蕨手銜と組み合わされて用いられるようになった。

「江田船山古墳型」の位置

熊本県・江田船山古墳出土の素環状鏡板付轡(以下、「江田船山型」とする)の型式学的な位置は、いままでのように、立聞である兵庫鎖の退化の傾向の利用からは直接分析することはできない。立聞といえるものは一切、造り付けられても、連結されてもいないからである。

しかし、江田船山古墳そのものの年代等の、言わば状況証拠から、少なくとも「北山2号墳型」と同程度か、それより少し前の、古い時期の轡と考えてよいと思われる。3連衡や二条線引手の使用はそれを傍証している。

さらに本稿では、「江田船山型」を素環系のみならず単環式環状鏡板付雷の系列の中でも、もっともそのプロトタイプに近いものではないかという冒険的推測を示しておきたい(38)。その根拠は、非常にあいまいではあるが、次のようなものである。

日本における環状鏡板付轡の発達の大きな流れは、素環系はともかくとして、立聞の顕著な発達にあるといってよい。鮫具造りの環状鏡板付轡はその行き着くところまで行った姿である。つまり、逆に時期を遡って系列を辿って行くと、立聞が無くなってしまうのではないだろうか。

しかし、この論を進めるのには問題がある。いまのところ、最も古い時期の環状鏡板付轡と認めてよいものには、殆ど兵庫鎖が連結されていて、その前の段階(つまり伝播したてのプロトタイプの段階)において、立聞がなかったと推測できるような傾向は認められないからである。

ところが、環状鏡板付轡、つまり「莱環の轡」では、ユーラシア大陸の古い時期のものから、今F1の軽勅に至るまで、立間をつけないのはむしろ普通のこととしてよい。したがって、もし環状鏡板付轡が大陸の一部から伝播したものであるならば、伝播した鼓初の段階では、立聞は付.いていなかった可能’性も高いと考えられる。

つまり、兵庫鎖立聞は、それまで使用し憧れていた狭義の鏡板の機能に近付けるため、改良型として早い時期に製作されるようになった、とも‘憶測できるのである。

いずれにせよ、江田船山古墳出土の素環状鏡板付轡は、他の国内出土の初期の環状鏡板付轡と較べて、繊細な造りの優品であり、おそらく大陸(半島)からもたらされたものと考えてよいとおもわれる。韓国・普州玉峯7号墳に類似品があることも、それを傍証している。

第2項 小型矩形立聞系のセリエーション

前章で分析したように、小型矩形立間系の変化には

1.兵庫鎖立聞 → 舌形鉤金具

2.別造り壷付き引手 → 一本柄屈曲引手

3.橘金具連結法あるいは引手・銜別連 → 引手・銜共連

などのような、一定の法則性が認められる。そこで、これらの法則性を利用して以下のような型式を設定し、その継起関係を想定することができる。

「中宮l号墳(1号轡)型」の出現

小型矩形立間の轡の巾で、最も早く成立したのは、岡山県・中宮1号墳(1号轡)に代表される型式と推定できる。

「中宮1号戦(1号轡)型」の轡は、小型矩形立聞に長連(ないし複述)兵庫鎖を繋いだ侃円形の鏡板を持ち、別造り壷付き引手と小環銜を組合せる。出土例が乏しいので断言できないが、次の「九日場古墳型」との関係も考慮すれば、橘金具連結法を採るのが一般的なあり方と考えられる。

「九日場古戦型」の出現

「中宮1号墳(1号轡)型」の次に、岡山県・九日場古墳出土の轡を代表とする型式が現れる。前の型式との違いはあまりないが、引手が別造り壷付きのものから、一本柄屈曲引手に替わる。

「釣瓶落7号墳型」の出現

小型矩形立聞系の環状鏡板付轡は、先の「九日場古墳型」と、その後に現れる静岡県・釣瓶落7号境出土の轡に代表される型式の間で大きく変化する。

「釣瓶落7号墳型」の段階になると、一般に小型矩形立聞に連結されていた兵庫鎖は姿を消し、舌形鉤金具が代わって連結されるようになる。

さらに、非常に大きな違いとして、引手・銜共連法が初めて用いられるようになる。なお舌型鉤金具に鋲飾りのあるものと、鏡地のものとの時期差を判断する資料には、今のところ恵まれていない。

小型矩形立間をめぐる諸問題

小型矩形立聞系の型式学的変遷は、舌形鉤金具を有する「釣瓶落7号墳型」より後は追跡することが難しくなる。おそらく、大型矩形立間系の成立に伴って、衰退してしまったものと思われる。(但し、共伴関係から判断すると、「釣瓶落7号墳型」の轡は、細々とではあるがかなり長い期間にわたって、使用あるいは製作されたようである。)

ところで、等しく小型矩形立間造を有する環状鏡板付轡ではあるが、いままで述べてきた型式学的発達の法則性の枠内では、捉えきれないグループがある。それは、小型矩形立間に、兵庫鎖や舌形鉤金具などの連結具を何等繋ぐことのない環状鏡板付轡の一群である。前々章で分類した際に、それらの小型矩形立聞には、組紐状の大総が直接繋がれるのではないかという推定を示しておいた。

小型矩形立間系として、先のグループと同一の系列の中で論じてはならない性質のグループであろうが、独立した系列として論ずるには資料の数がたりないので、便宜上ここで取り扱う。以下に大凡の発達の流れを推定しておく。

この、いわば小型矩形立聞亜系の最初の型式は、奈良県・石光山4号墳出土品に代表される形制を採る。造り付け立聞系としては特異な正円形の環に小型矩形立聞を付した鏡板を有し、小環銜に一本柄屈曲引手を組合せて、引手・銜別連法で連結する。連結法に古い技法が残っていると考えられる。

次に、大阪府・富木車塚古墳出土の轡に代表されるような型式が出現したと思われる。偏円形の環に小形矩形立間を付した鏡板を有し、大環銜と一本柄屈曲引手を組み合せて、全体を引手・銜共連で連結する。後に述べる大型矩形立聞系の中で最も通有な「谷口原10号墳型」とは、立聞部を除いて、形制上の違いは殆ど無い。

今後の資料の蓄積を待たねば判断は下し難いが、あるいはこの種の小型矩形立聞造環状鏡板の系列は、分類では大型矩形立聞系に属させた、兵庫県・楯縫古墳出土の轡のような腰高円頭立間造り環状鏡板を有する轡に連続する可能性もある。

あるいは、中型矩形立聞系というものを設定し、組紐状の大総をつないだ環状鏡板付轡として、捉えなければならなくなるかもしれない。

第3項 大型矩形立聞系のセリエーション

一大型矩形立聞系の諸形式大型矩形立聞系については、次のような法則性を利用して、型式学的分析を進めることができる。

ⅰ)引手・銜別連→引手・銜共連

ⅱ)小環銜 →大環銜

ⅲ)鎚形立聞 →回字形立聞→末広立聞、腰高円頭立間

ⅳ) →涙柄あるいは捻転屈曲引手の出現

ⅴ) →小型化(特に鏡板)

ⅵ) →粗製品の出現(蕨手引手・蕨手銜の採用)

「ホリノオ4号墳型」の成立

大型矩形立聞系で最初に成立した型式は、奈良県・ホリノオ4号墳や、三重県・河田A4号墳(39)出土の轡に代表されるものと考えられる。

「ホリノオ4号墳型」の轡では、鑓(かすがい)形立聞を付した鏡板に一本柄屈曲引手と小環銜を組み合せ、これ等を、大型矩形立聞系としては特異な引手・銜別連法で連結する。全体に大振りな造りのものが多い。

「宇洞ケ谷横穴型」の出現

「ホリノオ4号墳型」の連結法が、後により一般的となる引手・銜共連に移行して、静岡県・宇洞ケ谷横穴(40)出土の環状鏡板付轡に代表される型式が登場する。

「宇洞ケ谷横穴型」では、鏡板には引続き鎚型立聞を付し、屈曲引手を用いるが、引手・銜共連法で連結するように変わった結果、その後主流となった大環銜を使用するようになる。

「谷口原10号墳型」の出現

「宇洞ケ谷横穴型」の後には、静岡県・谷口原10号墳や岡山県・岩田14号墳(41)出土の轡に代表される型式が出現する。

環状鏡板付轡中最も通有な型式で、回字形立聞造り環状鏡板を用い、これに屈曲引手と大環銜を組合せて、全体を引手・銜共連法で連結する。ごく稀に、群馬県・高崎観音山古墳出土の環状鏡板付轡のように、橘金具連結法を採るものもあるが、一般的ではない。

回字形立聞の形状は非常にヴァリエーションに富むが、型式学的分析に利用することは難しい。

「萩ケ谷A-3号墳型」の出現

「谷口原10号墳型」の変種として、ある時期以降に、全体に造りの粗い轡が製作されるようになった。この型式は、例えば静岡県・萩ケ谷A-3号墳(42)出土の轡に代表される。

この、いわば粗製型式では、鏡板には回字形立聞造り環状鏡板とはいえ、粗い造りの、例えば蕊で立聞孔を穿ったあとを整形していないようなものを用い、これに蕨手引手や蕨手銜を組み合せる。

「下土狩西1号墳型」の出現

「萩ケ谷A-3号墳型」にやや遅れて出現すると思われるが、やはり「谷口原10号墳型」の変種の一つとして、静岡県・下土狩西1号墳や、長野県・永明大塚古墳(2号轡)、あるいは京都府・岡l号墳出土品に代表される型式が出現した。

「谷口原10号墳型」とは殆ど形制状の相違はないが、引手の柄に振りを施した涙柄屈曲引手や捻転屈曲引手を用いる点が異なる。また、小振りなものが多い。

「岩倉3号墳型」の出現

「下土狩西1号墳型」にやや遅れて、兵庫県・岩倉3号墳出土の轡に代表される型式が出現した。やはり「谷口原10号墳型」に類似するが、鏡板に末広立聞造り環状鏡板を用いる。ときに、振柄引手を組み合せる「下土狩西1号墳型」との中間型も認められる。

「楯縫古墳型」の出現

「岩倉3号墳型」と相前後して、兵庫県・楯縫古墳出-上の轡に代表される型式が出現する。これもやはり「谷 11原10号墳型」に類似するが、鏡板に腰高円頭立間を付したものである。(先にも述べた通り、この型式は、あるいは大型矩形立間系とは別の系列、つまり小型矩形立間亜系の中に位置付けられる可能性もある。)

大型矩形立間系をめぐる諸問題

大型矩形立聞系においては、「谷口原10号墳型」の出現以降、次々にその変種が製作されるようになる。その茂巽はそれほど大きいものではなく、あるいは別個の型式として独立させるのには問題があるかもしれない。おそらく、亜型式(Sub Type)として促えるのが正しいと考えられるが、論が煩雑になるのであえてそうしなかった。

また、大型矩形立間系では、「谷口原10号墳型」の轡が、成立後は古墳出土の遺物を分析できる最後の段階までその主流を占める。また、「宇洞ケ谷横穴型」以降の他の型式の轡も、成立後は鼓後まで製作されたと思われる。したがって、それら各型式の年代の下限を捉えるのは難しい。

第4項 その他の系列の変遷

次に、素環系と造り付け立間系の2大系列から枝別れしたと考えられる、いくつかの小系列について、触れてみたい。

鉸具造り立間系の変遷

「鉸具(かこ)造り環状鏡板付轡」は、我が国における環状鏡板付轡の、最も完成された姿といえる。というのは、小型矩形立間系の成立以来、いわば定向進化の方向として、その立聞を発達させて行った環状鏡板付轡の終局の姿をそこに認めることができるからである。すなわち、立聞が極端に発達した結果、面繋の大総(おおぶさ)に付いていた絞具が、いわば発想の転換ともいえる工夫によって、ついに轡に造り付けられてしまったのが「絞具造り環状鏡板付轡」である。

この轡の系列の成立時期を、須恵器との共伴関係などの状況証拠から判断すると、それは、大型矩形立間系として妓も普通であり、回字形立間を有する「谷口原10号墳型」の轡が成立して間もなくの時期、と推定できる。かなり早い時期に、先の発想の転換一轡の着脱の簡便化への工夫一が行われたわけである。

また、この系列の初期の段階では、その成立の母胎になったと考えられる大型矩形立間系においても、未だ引手に振りを施すことは流行していなかった。したがって、長野県・久保畑古墳出土の轡に代表される型式(以下、「久’保畑古墳型」とする)のように、通有な一本柄屈曲引手を用いるものがまず出現したと考えられる。

さらに、「久保畑古墳型」の亜型式といえるものとして、通有の一本柄屈曲引手(所謂「くの字引手」)の代わりに、「胴張り柄屈曲引手」を用いるものがある。例えば宮崎県西都原8号地下式横穴出土品(13)などが指摘できる。

回字形立間造り環状鏡板にも、この種の引手を.使用するものがあることを、先にも述べたが、絞具造り鏡板系においては、特に類例が多いようである。また、「西都原8号地下式横穴型」のように、胴張りのある引手を用いた轡は、全体を丁寧に造っているのが普通であり、しかも私見では大きさや形状、あるいは造りにおいて、非常に定型化が進んでいるように思われる。

「西都原8号地下式横穴型」の轡は、素環系や大型矩形立聞系などにおいて、蕨手引手や蕨手銜などの、「粗製」の部品を使用する轡が現れるのに対応して、出現してくるように観察できる。

さらにその後、大型矩形立聞系の轡と同様、鮫具造り鏡板系でも、涙柄引手や捻転引手を使用するようになった。そのような型式を代表するものとして、長野県・永明大塚古墳出土の2号轡がある(以下、「永明大塚(2号轡)型」とする。)

瓢形鏡板系の変遷

素環系において、単連兵庫鎖立聞を持つ、「黒田l号墳(3号轡)型」が現れる頃。大型矩形立聞系では、引手・銜別連から引手・銜共連に移った、「宇洞ケ谷横穴型」が登場した頃。それら二つの系列が重合した中間型の「瓢(ひさご)形鏡板系」が成立したと推測される。

この系列を、素環系と造り付け立聞系との、2種の系列の中間型とするのには、次のような理由がある。

まず、素環系の轡に類似する要素としては、鏡板本体が鍛接部を持たず、全て円環からなるという点を指摘できる。逆に、造り付け立聞系の要素としては、造り付けられてはいないものの、立聞部が固定的に造作されている点で、機能的に近似していることが指摘できる。さらに、この系列では、・部品を連結する方法として、引手・銜別連を採る場合も、引手・銜共連の場合もあって、両系列の要素が区別されていない。その点でも瓢形鏡板系が、2つの系列の中間型であるということを傍証していると考えられる。

この系列は熊本県・猿の塚古墳出土の轡に代表されるので、「猿の塚古墳型」という型式名を与えることにする。また、その亜型式として、埼玉県・黒田l号墳出土の3号轡が考えられる。瓢形鏡板系の轡では普通、造りの粗い蕨手引手を用いるものが多いのに対して、手の込んだ特殊な「江田船山型端環装飾」付引手・銜を用いるもので、これを「黒田1号墳(3号轡)型」とする。

共伴関係や蕨手引手・銜の出現時期などから考えると、「黒田1号墳(3号轡)型」は、この系列内では古い時期に属するように思われる。ただし、資料の数が少ないので、系列の発展の過程を型式学的に分析することはできなかった。

系列不明の型式とその出現時期

古墳時代の環状鏡板付轡は、その殆どがいくつかの系列の成立とその発達の結果出現したものと捉えることが可能であったが、中にはそのような系列の中に位置付けることの難しいものがある。

例えば、福岡県・八隈古墳群出土の「二条兵庫鎖・鮫具留め立聞造り環状鏡板付轡」については、どのような系列の中でも捉えることができない。須恵器との共伴関係などから7世期前半代の型式として推定しておくに留める。

また、素環系の一種とは推測できるが、どのような発達の流れの中でそのような形制をとるようになったのか不明の型式として、千葉県・瓢塚39号墳《44》や静岡県・柏谷D-15号横穴(45)出土の轡に代表される轡がある。

銜先環に立聞空連素環状鏡板と、1個の小遊環を繋いで轡を構成させているものである。

この、「柏谷D-15号横穴型」の轡の形制は、今日の「洗い銜」と呼ばれる轡に酷似しているが(そこで、この型式に別に「洗い銜型」という名称を与える)、その小遊環が引手として使用されたのかどうかは不明である。

須恵器や他の馬具などとの共伴関係から、「洗い銜型」の轡は、6世紀末以降、おそらく7世紀代に製作されたものと推測される。

第3節 環状鏡板付轡の総合的編年

第 I 段階:初現・成立期(6世紀前葉)

くり返し述べてきたように、各系列はそれぞれ独立して変化したのではなく、相互に錯綜した複合的な関係を保ちながら発達した。そこで、ここでは型式学的分析のまとめも兼ねて、そのような諸系列の複合を、「系列索」として捉え、その発達の流れを分析することにしたい。

分析の手順としては、「系列索」全体が大きく変化する画期から、発展の段階を捉え、各段階ごとに、系列索の変化の内容を明らかにする。さらに、各段階において系列索の複合的変化を規定する要素群を抽出し、それを「様式」として把握する。また、系列索の発展の各段階には、須恵器との共伴関係から導き出した、実年代を想定する。

ただし、各段階と、ある一つの様式とが完全に対応するのは、本稿で第1段階と規定した期間に限られる。その他の段階では、段階ごとに、様式が累穣的に重複して行く場合が多い。例えば、第Ⅱ段階には、「早期様式」が対応するが、この様式は部分的に以降の段階まで継承される。また、第Ⅲ段階に入ると、系列索の変化を規定する要素群として、「前期様式」が加わる。さらに、第Ⅳ段階になると「中期様式」が、第V段階には「後期様式」が、第Ⅵ段階には「晩期様式」が、系列索の変化を規定する要素群として加わり、それらの様式が錯綜して、各系列を複雑に発達させていく。

我が国への,伝播と、その受容

我が国の後期古墳時代において、環状鏡板付・轡を成立させることになった轡の原型に関しては、現時点では不明というしかない。しかし、それが大陸から伝播したものであったことは疑いをいれない。

おそらく、それは「江、船山型」の素環状鏡板付轡に類似したものであったと推測できる。(その根拠については、前述した。)

したがって、その推測が正しければ、我が国への環状鏡板付・轡の最初の伝播期は、江田船山古墳の年代に相当すると考えられる。つまり、最近の年代観に従えば、その時期を6世紀初頭とすることができるだろう。

ところで、須恵器との共伴関係から分析する限りでは、江旧船山古墳出土品を除く初期の環状鏡板付轡の年代はMT15型式ないしTK10型式に相当する時期を遡らない。つまり、6世紀の前葉にその年代を推測できる。それらの轡を観察すると、大陸(半島部)で製作されたと思われるものと、我が国で製作されたと思われるものとが混在している。

大陸(半島部)で製作されたと思われるものの場合、素材とする鉄条が細めで、全体に繊細であり、加えてしっかりした造りのものが多いようである。これに対して我が国で初期の段階に製作されたと思われるものには、無骨な製品が多いようである。

そこで、我が国において環状鏡板付轡が成立する(製作されるようになる)までの過程を、次のように推定する。

我が国には、6111:紀初頭に初めて環状鏡板イ、」・轡が伝播した。それは「江Ilj船山型」あるいはそれに類似した型式のものであった。また、江田船山古墳出土品と酷似した轡が韓国・晋州玉峯7号墳から出土している等の事実から判断して、朝鮮半島にもほぼ同じ時期に同様なプロトタイプが伝播したものと推測できる。

伝播後の初期の段階では、環状鏡板付轡の発達は半島を中心に進められ、我が国にもその製品が,伝えられた。我が国から出土する複環式環状鏡板付轡のうち、造りの繊細・複雑なものにはそうしたものが多いと推測される。

さらに、そう遅れることなく、6.世紀の前葉(第1四半期の終わり頃?)には、列島内でも生産が開始された。その結果、独自の型式が発達し、広く普及していった。

つまり、我が国における環状鏡板付轡の成立の時期、製作の開始期は、6世紀前葉一第1四半期の終わりから第2四半期にかけてと推定される。そこで、初めて環状鏡板付轡が製作されるようになったこの時期を、我が国における環状鏡板付・轡の発達の第1段階として捉えることにしたい。

この第1段階の型式を、系列ごとに整理すると次のようになる。

まず素環系では、「豊田大塚型」や「松が洞9号墳中央棺型」を含めた、「北山2号墳型」が成立した。また小型矩形立間系では、「中宮1号境1号轡型」が成立し、やや遅れて、「九日場古墳型」続いた。そして、複環系では、殆ど全ての型式が一斉に、かつ多様に成立し、そして直ぐに衰退してしまった。

初期様式の成立-2つの相

第1段階の諸型式に共通する要素群、あるいは第1段階に特徴的な諸要素の複合を、初期様式として捉えることにする。初期様式には、次のような2つの相がある。

第一の相: 初期様式の特徴として、多くの環状鏡板付轡に共通する点は、まず第一に兵庫鎖立間の盛行であろう。多少の条件付きで、長い兵庫鎖を持つ轡ほど古いと考えられる。また、別造り壷付き引手と二条線引手の盛行も指摘できる。つまり、一本柄屈曲引手(いわゆる「くの字引手」)は、環状鏡板付轡の初期様式にあっては滅多に使川されない。

もう一つ大切な初期様式の要素として、部品を連結する際に、一般に引手・銜共連を川いないということを指摘できる。つまり初期様式の連結法は引手・銜別連か、橘金具連結法のどちらかを採用することが普通である。

さらに、複環式環状鏡板付轡は、ごく稀な例外を除いて、初期様式を大きく特徴付ける要素である。

第二の相:(先に述べたことと矛盾するようであるが)初期様式の諸型式の特徴として、非常な多様性を指摘することができる。勿論、共通点はあるが、その共通の特徴の範囲内に、実に多くのバリエーションが含まれている。(例えば、実に様々な種類の引手が、様々なタイプの鏡板に組み合せられている。複環系の雷の各種に特に著しくその傾向を見る。)このような多様性は、何に起因するのだろうか。

簡単に言ってしまえば、それは伝播したプロトタイプの受容期における、製作者達の試行錯誤を示しているのではないだろうか。言葉を代えて言えば、受容期における混乱を示していると捉えることも可能ではないだろうか。

我が国独自の系列の成立

前述したように、我が国、あるいは大陸の半島部に伝播した環状鏡板付・轡の最初の形制は、「江田船山型」に類似したものだったと思われる。それを模倣し、製作する時に二つの流れが生まれた。一つは、素環系の轡の流れで、もう一つは複環系の流れである。

素環系は、プロトタイプを、より素直に模倣するところから生まれたのではないだろうか。つまり、機能的には殆ど変化がないように注意しながら、しかもそれに従来の狭義の鏡板付轡に有ったような機能を合わせ持たせるために、鏡板本体の環を遊動する兵庫鎖を立間として繋ぎ、またそれまでの轡によく,使用された別造り壷付き引手を組合せた。しかし、連結法などについては基本的な変更を加えなかった。

一方、複環系では徹底した機能上の変更が加えられた。例えば岡山県。四つ塚13号墳出土の複環式環状鏡板付轡を見れば分かるように、その機能は殆ど「狭義の鏡板」付轡のそれに近いものになっている。プロトタイプとの類似点は、素材に円弧状の鉄条を.使用している点だけにまでなってしまう。(とはいっても、全ての複環系の轡が、従来の機能を無視して製作された訳ではなく、どの程度に改変を加えるべきか試行錯誤を繰り返した形跡が、愛知県・松が洞9号城(北棺)や、韓国・池111洞45号墳(33)出土の轡に付・属する瓢箪壷付・二条線引手や、あるいは岡山県・長福寺東山車塚古墳出土の円環壷付二条線引手などの折衷様式に見て取れる。)

「狭義の鏡板」付轡に引き付けられて成立した複環系の轡は、結局それに吸収され衰退してしまったと考えられる。あるいは大陸においては命脈を‘保ち、後に正倉院御物に知られるような、「茨(うばら)轡」へと発展したのかもしれないが、本稿にはそれを追う余裕はない。

しかし、試行錯誤の中で、素環系と複環系の流れが合流して、そこに新しい独特の系列が成立したらしい。本稿で「造り付け立間系」とした系列(初期には小型矩形立聞系のみを指す)である。これは正に、斑状鏡板付轡と「狭義の鏡板」付轡の両方の機能を満足する、新しいタイプの轡の成立であった。

* 小型矩形立間系の成立にあたっては、楕円形鉄板鏡板付轡の影響があった可能性も強い。楕円形鉄板鏡板付轡は、5世紀後半から6.世紀初頭まで、実用的な鉄製響の主流を占めていた轡であり、小型矩形立間系の鏡板本体の概形が、雌円形から偏円形に変化するのは、その影響かとも思われる。

第 II 段階

第1段階で成立した渚系列、あるいはそれ等が複合した「系列索」には、間もなく断胴とでもいうべき、大きな変化が生じた。この大変化は、須恵器との共伴関係で表現すれば、MT85型式(TK10型式とTK43型式の間の型式)の時期一実年代にして6世紀の第3四半期頃に比定される。この変化から、次の変化が開始する前までの比較的短い時期を、環状鏡板付轡発達の第Ⅱ段階とする。

第Ⅱ段階に入ると、各系列において、前段階の型式は殆ど姿を消した。特に、多彩をきわめていた複環系は、系列そのものが完全に衰退してしまった。素環系や小型矩形立間系では、別造り壷付き引手が用いられなくなり、二条線引手も稀になり、さらに、兵庫鎖立聞が急速に退化し始めた。

第Ⅱ段階で特に重要なのが、大型矩形立聞系の成立である。先にも述べた通り、小型矩形立聞系から派生したものと推定される。(この系列では、引手・銜共連法を用いるのが普通であるが、この段階ではまだ、引手・銜別連法を用いる。)

さらに、もう一つ注意すべき変化は、引手・銜共連法が用いられるようになった点である(最初に引手・銜共連法を取り入れたのは、小型矩形立間系であった)。

また、1本柄屈曲引手(「く」の字引手)が、前段階の様々なIjl手に取って代わって広く普及した。以後の段階では、殆どの型式が、この引手あるいはその変種を用いるようになった。

この段階の諸型式を、系列ごとに整理する。

素環系では第1段階の型式に取って代わって、「山畑22号墳型」が出現した。また小型矩形立間系では、やはり第1段階の型式に代わって、舌形(9)釣金具を持った「釣瓶落7号墳型」が現れた。さらに、大型矩形立間系の成立に伴い、鎚形立聞を有する、「ホリノオ4号墳型」が現れた。

第II段階において、第1段階の古い要素は払拭され、以後の段階に共通する新しい要素が生み出された。一本柄屈曲引手や引手・銜共連の採用、あるいは大型矩形立間系の成立などが、その例である。これらの要素群を早期様式として捉えることにする。しかし、それらの要素群は、後の段階になっても継承されたものであるから、この段階に特有の要素というわけではない。もし、第Ⅱ段階のみに対応する様式というものを設定するとすれば、それは2つの、この段階に特徴的な型式のことを指すことになるだろう。

早期様式に独特の要素として捉えることのできる型式の一つは、小型矩形立間系の「釣瓶落7号墳型」の轡である。兵庫鎖立間を廃止し、舌形釣金具を連結するようになったこの轡は、また引手・銜共連を妓初に採用した型式としても重要である。もっとも、この小型矩形立間系の系列そのものは、大型矩形立間系に淘汰されて、以後の段階で急速に衰退してしまった。

早期様式に独特のもう一つの型式は、「ホリノオ4号墳型」である。大型矩形立聞系の轡の中で、例外的に引手・銜別連法を採る。鎚形環状鏡板を用いる点もふくめて、大型矩形立聞系の中で、最も初期の形制であり、このあと大きく発展して行く系列のプロトタイプとして捉えられる。

第Ⅲ段階

第Ⅱ段階初頭の大きな変化のあと、さらに諸系列が小さく変化して第Ⅲ段階に入った。須恵器との共伴関係で表現すればTK43型式の時期、おそらく6世紀の第三四半期の終わりから第4四半期にあたる頃である。

素環系では、兵庫鎖立聞の退化がますます進み、単連兵庫鎖が使用されるようになった(黒田l号墳3号轡型)。

大型矩形立聞系では、ついに引手・銜共連が採用されるようになり、その形制が完成に近づく(宇洞ケ谷横穴型)。さらに、素環系と造り付け立聞系の複合的な系列として、瓢形鏡板系が成立した。また、この段階から粗製品と精製品の区別が顕れてくる。

この段階から新たに加わる、先に述べたような要素群の複合を、前期様式として捉えることにする。

第 IV 段階

須恵器との共伴関係でいえばTK209型式の時期、おそらく6世紀末~7世紀初頭にあたる頃が、環状鏡板付轡の発達の第Ⅳ段階であり、その発達の事実上の到達点である。

第Ⅳ段階では、はっきりそれと判る「粗製品」、あるいは「精製品」が明確な意図をもって製作されるようになったと考えられる。(大型矩形立聞系では、あいまいなものも多少残る。)

素環系では、ほとんど全てが粗製品になる。それに対応して、兵庫鎖系立聞の退化も究極的に進み、蕨手立聞も使用されるようになる(永明大塚1号轡型)。

大型矩形立聞系の轡は、この段階で完成し、回字形立間造り環状鏡板を用いるようになった(谷口原10号墳型)。また、その粗製品として、「萩ケ谷A-3号墳型」のように蕨手引手や蕨手銜を用いるものが分化した。

さらに、大型矩形立聞系から、鮫具造り鏡板系が派生した(久保畑古墳型)。鮫具造り鏡板系の成立は、ごく短期間に進行したものらしく、二系列間の中間的な形状をした鏡板を持つ例は稀だが、大型矩形立聞の立聞孔の部分に刺金を付しただけというような鏡板が存在する。

*『東京国立博物館図版目録 古墳遺物篇」(関東Ⅱ)に収録されている、群馬県・前橋市富田町漆田林出土の環状鏡板付轡に付属する鏡板は、そうした形状を採っている。

以上のように、第Ⅳ段階において新たに加わる要素群の複合を、中期様式として捉える。

ところで、この段階から次の段階にかけて、古墳への副葬量が非常に多くなることは、型式学的分析からはなれて、注意しておく必要があるだろう。(あるいは、量の問題も、中期様式として考えなくてはならないかもしれない。)

第V段階

須恵器との共伴関係でいうと、TK217型式に相当する時期。実年代にしておそらく7世紀の前半に、系列索に小変化があった。この変化から次の変化の時期までを、環状鏡板付轡の発達の第v段階とする。この段階で、大型矩形立聞系と銭具造り鏡板系にマイナー・チェンジが施された。前段階に引続き、副葬例が多い。精製品では、轡全体がたいへん定型化し、全体が小振りになる。そしてさらに、精製品には胴張りのある引手や、振柄引手、捻転引手などが使用されるようになった。これらの要素の複合を、後期様式として捉える。

大型矩形立聞系に「下土狩西1号墳型」が、鉄具造り鏡板系に「西都原8号地下式横穴型」が、それぞれ後期様式に規定された型式として加わった。

素環系に変化はない。ただし、あるいはその系列から派生したとも考えられる「柏谷D-15号横穴型」(洗い銜型)は、この時期に出現したと推定される。

第VI段階

須恵器との共伴関係でいうと、TK46型式に相当する時期よりあと。実年代にしておそらく7世紀の半ば以降を、第Ⅳ段階とする。環状鏡板付轡の発達の最後の段階である。古墳への副葬例(あるいは、古墳そのものの例)が、急速に減少し始め、これより後は、古墳副葬品としての轡を分析することが難しくなる。

全体に大きな変化は無い。大型矩形立聞系に、「岩倉3号墳型」や「楯縫古墳型」など、矩形立聞部に細かい変化を伴った型式が現れた。また、系列不明の「八隈古墳群型」もこの頃出現したと推定される。内容がはっきりしないが、一応この段階に対応する様式を、晩期様式として捉えることにする。

第4章 結語

第1節 環状鏡板付轡の編年のまとめ

これまでの分析を通して、我が国の古墳時代における所謂「素環の轡」、つまり環状鏡板付轡の型式学的変遷について、その概要をほぼ把握できたと考える。ごく簡単に整理すれば次のようになる。

(第1段階)初現期の様相については未だ不確かな要素が多い。しかし、環状鏡板付轡は、少なくとも6世紀の前葉までには我が国に伝播し、国内で製作が開始されるようになった。

(第Ⅱ段階)6世紀の中葉の時期になると、環状鏡板付轡には大きな変化が生じた。本稿で「大型矩形立間系」とした轡の系列が初めて現れたが、それは、それまで主流を占めた「素環系」の轡に代わって、次期以降の主流となるものであった。

(第Ⅲ段階)6世紀の後葉には、前の段階ではまだ多少のばらつきのあった「大型矩形立間系」が、その形制をほぼ確立し、環状鏡板付轡の主流の座を占めるようになった。また、環状鏡板付轡のなかに粗製品と上製品との区別が現れ始めた。

(第Ⅳ段階)6世紀の末から7世紀の初頭になると、環状鏡板付轡の発達はその頂点に達し、粗製品と上製品が分化するとともに、次の段階にかけて古墳への副葬が非常に盛んになった。また、環状鏡板付轡の発達の最後形態ともいうべき「鮫具造り環状鏡板系」の轡が作られるようになった。

(第V段階)7世紀の前葉には、特に上製品において全国的に環状鏡板付轡の規絡化が進むとともに、鏡板の小振りなものが多くなった。

(第Ⅵ段階)7世紀の半ば以降になると、古墳そのものの築造が衰退し、環状鏡板付轡の発達を辿ることが困難になるが、ほぼ前段階の流れを継承していく。

第2節 残された問題点をめぐって

第1項 実年代の推定をめぐって

今後、環状鏡板付轡の編年に関しては、須恵器編年に頼った実年代の決定方法からさらに進んで、馬具そのものを通して年代決定する方法が要求されるだろう。

ただし、我がI:R1内において実年代の明確な古墳がないので、その分析を進めることは実際には非常に難しい(46)。環状鏡板付轡の初現期の推定をめぐって注目されるのは、実年代についての信頼性がかなり高いと思われる武寧王陵であるが、あいにく馬具が副葬されていない。

そこで、武寧王陵を出発点にし、相互に関連の深い古墳間における何種類かの遺物の複合的な分析を通して、一定の幅で実年代を設定していくという作業が現実性をもったものとなるだろう。さしあたって、武寧王陵の遺物を中心に、江田船山古墳、梁山夫婦塚、天馬塚などの間の遺物の分析が課題になると思われる。

第2項 歴史的解釈をめぐる問題点

ところで、本稿における型式学的分析に加えて、馬具類を出土する古墳の分布についても併せて考えてみると、文献史学の成果と興味深い関連がいくつか認められるように思われたので、並後に触れておきたい。

まず第一に、井上光貞や直木孝次郎等によって、文献に残る舎人を氏姓とする者の特徴の一つとして、その分布が東国、特に駿河。,信濃に多い(47)ことが指摘されている。

ところが、それら舎人の分布地は、環状鏡板付・轡を中心とする実用的な鉄製馬具類が局所的かつ集中的に分布する地域と、極めてよく一致する。

さらに第二に、駿河・信濃に多く認められる「金刺舎人」や「他田舎人」の成立期は、その名称から欽明朝あるいは敏達朝の時期に比定されている(48)が、その時期はちょうど環状鏡板付轡、特に大型矩形立聞系が主流となり、その後の規格化が開始される時期として指摘できる。

6世紀末から7世紀初頭ないし前半、つまり推古朝にあたる時期には、全国的に馬具類の副葬が増えるが、前述したように、信濃・駿河にはそれが著しい。とくに下伊那周辺と島田市から藤枝市を経て静岡市にかけての二地域には、極端な数の馬具副葬古墳が集中する。その密集の度合や武器などの共伴関係から判断して、そこに騎馬兵力を中心とした何等かの軍事集団が存在していたと推定することも無理ではない。

そこで、文献や地名などに残る舎人との強い関連性からみて、信濃・駿河両地域に、騎馬兵を中心とする軍事集団が、天皇直属の親衛軍として、推古朝までの時期に形成されてい可能性を指摘できる。

この問題については、稿を改めて詳しく論じたいと考えている(49)。

註及び参考文献

(1) 坪井正五郎「足利公園古墳発掘調査」、1888

(2) 鳥居竜蔵『諏訪史』、1924

(3) 後藤守一「原史時代の武器と武装」『考古学講座』、 1926

(4) 藤森栄一「信濃諏訪地方古墳の地域的研究j『考古学』、1939

(5) 小野山節・本村豪章「上毛野・伊勢崎市恵下古墳出土のガラス玉と須恵器と馬具」『MUSEUM』No.357 東京国立博物館、1980 などいくつかの論文がある。

(6)鈴木 治「轡・悠考」「天理大学報告」、l957

鈴木 治「朝鮮半島出土の轡について」『朝鮮学報」、1958

(7)Betty Skelton“Horses Riding”’1977

(8) 須恵器との共伴関係の分析においては、田辺昭三による編年観に全面的に従った。1980年3月提出の卒業論文では『陶邑窯吐群1』(1966)を基に分析を進めたが、それを基に書き改めた本稿においては、型式名等をその後出版された「須恵器大成』(1981)に拠るものに改めている。

(9) 前掲論文(6)

(10)(江田船山古墳)

梅原末治「玉名郡江田船山古墳調査報告」『熊本県史蹟名勝天然記念物調査報告」第1冊、1922

江田船山古墳編集委員会『江田船山古墳」、1980

(11)(猿の塚古墳)

北九州歴史資料館において実現させていただいた。

(12)(九日場古墳)

岡山県教育委員会『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告』4,1974

(13)(谷口原10号墳)

山村宏他「谷口原古墳群」『埋蔵文化財発掘調査報告書』、1965

(14)(久保畑古墳)

畠山忠男・土屋長久「北佐久郡浅科村久保畑古墳の出土遺物」「長野県考古学会雑誌』18,1974

(15)(八隈古墳群)

福岡県教育委員会「九州縦貫自動車道路関係埋蔵文化財調査報告』Ⅶ、1976

(16)(豊田大塚古墳)

久永春男「豊田大塚」豊田市教育委員会、1966

(17)(北山2号墳)

岡山県教育委員会『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告(4)」、1973

(18)(中宮1号墳)

近藤義郎『佐良山古墳群の研究』、1952

(19)(山畑22号墳)

藤井直正『原始古代の牧岡』、1967

大阪府「大阪府史』、1978

(20)(黒田古墳群)

黒田古墳群発掘調査委員会『黒田古墳群』、1975

(21)(永明大塚古墳)

藤森栄一『古墳の地域的研究』、1974

鳥居竜蔵「諏訪史』、1924

(22)(法皇塚古墳)

小林三郎・熊野正也『法皇塚古墳』、1973

(23)(静岡県・釣瓶落7号墳)

静岡県教育委員会『静岡県文化財報告13』、1975

(24)(富木車塚古墳)

森浩一他「大阪府泉北郡富木車塚古墳」、1960

(25)(石光山4号墳)

奈良県教育委員会「葛城石光山古墳群」「奈良県文化財調査報告書』31,1976

(26)(ホリノオ4号墳)

奈良県教育委員会「天理市石上・豊田古墳群」「奈良県埋蔵文化財調査報告書』、1975

(27)(二塚古墳)

奈良県教育委員会「大和二塚古墳」『奈良県埋蔵文化財調査報告書』21,1962

(28)(岩倉3号墳)

武庫川女子大学考古学研究会「楯縫古墳・岩倉古墳群調査報告書』、1976

(29)(楯縫古墳)

前掲文献〔28〕

(30)(下土狩西l号墳)

長泉町「静岡県長泉町郷土誌』、1965

(31)(四塚13号墳)

近藤義郎「蒜千原一その考古学的調査一』、1953

(32)(松が洞9号墳)

名古屋市教育委員会『守山の古墳』、1968

(33)(池山洞45号墳)

韓国、高霊郡『大伽仰古墳発掘調査報告書』、1979

(34)(東塚古墳)

鎌木義昌「長福寺裏山古墳群」、1965

(35)(晋州玉峯7号墳)

関野 貞「朝鮮古跡図譜三』、1916

(36) 後藤守一「日本歴史考古学』

(37)(長野県・吹上山の神古墳)

土屋長久「北佐久郡吹上山の神古墳について」、 1975

(38) 江田船山古墳出土の遺物の一部に関しては、武寧王陵とほぼ同時期、あるいはやや新し、いものがあるのではないかと脱稿後に考えるようになった。問題の素環の轡もその仲間である。もしそうならば、それを環状鏡板付轡の祖形と考える必要はなくなる。

(39)(三重県・河田A4号墳)

多気町教育委員会「河田古墳群発掘調査報告I」

『多気町文化財調査報告』2,1974

(40)(静岡県・宇洞ケ谷横穴)

静岡県教育委員会「掛川市宇洞ケ谷横穴発掘調査報告」、1971

(41)(岡山県・岩Illl4号墳)

岡山県山陽町教育委員会「岩田古城群」『岡山県営山陽住宅銜地開発事業用地内埋蔵文化財発掘調査概報6』、1976

(42)(静岡県・萩ケ谷A-3号墳)

藤枝市教育委員会『日本住宅公団藤枝地区埋蔵文化財発掘調査報告11|:11(古墳時代編)』、1980.卒論作成に際しては未発表の資料を実見させていただいた。

(43)(宮崎県・西都原8号地下式横穴出土品)

西都原資料館の展示品の観察による。

(44)(千葉県・瓢塚39号墳)

『公津原一成田ニュータウン内遺跡の考古学的調査』千葉県企業庁、財団法人千葉地域振興公社、1975

(45)(静岡県・柏谷D-15号横穴)

静岡県教育委員会・函南町教育委員会『伊豆柏谷百穴』、1975

(46) 最近、銘文入りの刀剣類の発見が相継いでいるので、銘文中に利用できる年代があれば、これを基にして新たな実年代の決定をして行ける可能性もあるだろう。

(47)井上光貞『1.:1本古代史の諸問題一大化前代の同家と社会』、1949

直木孝次郎『日本古代兵制史の研究』、1968

(48)前掲論文〔47〕

(49)84年1月に提出した修士論文において、馬具副葬古墳分布域・牧関連地名・舎人を氏姓とする者の居住地の関係の分析を基に、6世紀末から7世紀初頭の該当地域に有力な騎馬兵集団が形成された可能性を論じた。いずれ何等かの形で発表したいと考えている。

あ と が き

本稿は、大塚初重教授の指導の下に、1980年1月に明治大学文学部に提出した卒業論文を基にして、図版や型式名を分りやすく改めたものである。

環状鏡板付轡をテーマに選んだことについては、埼玉県埋蔵文化財調査事業団の小川良祐先生の示唆に拠るところが大きかった。

本稿を完成するにあたっては、大変多くの方々のお世話になった。特に、遺物の実見にあたっては、様々の施設において、なにかと便宜をはかって戦いた。にもかかわらず、いまだにお礼もさせて載いていない方が多い。末筆ではあるが、それ等の方々に心から感謝したい。

また、環状鏡板付轡の実際の分析に際しては、本稿で示した例以外に、非常に多くの資料を利用させていただいた。いずれ、全国の馬具出土古墳の地名表を作成することを通して、それ等の資料に対する恩返しとしたいと思っている。

江田船山古墳出土の遺物の一部に関しては、武寧王陵とほぼ同時期、あるいはやや新し、いものがあるのではないかと脱稿後に考えるようになった。問題の素環の轡もその仲間である。もしそうならば、それを環状鏡板付轡の祖形と考える必要はなくなる。

最近のコメント