原始和弓の起源 2015年『日本考古学』

岡安 光彦

(2015年5月『日本考古学』第39号に掲載)

論文要旨

本論の目的は,和弓の原型となった背丈をはるかに越える長大な漆塗りの丸木弓,原始和弓が日本列島に出現した経緯を,グローバルな観点から考察することにある。

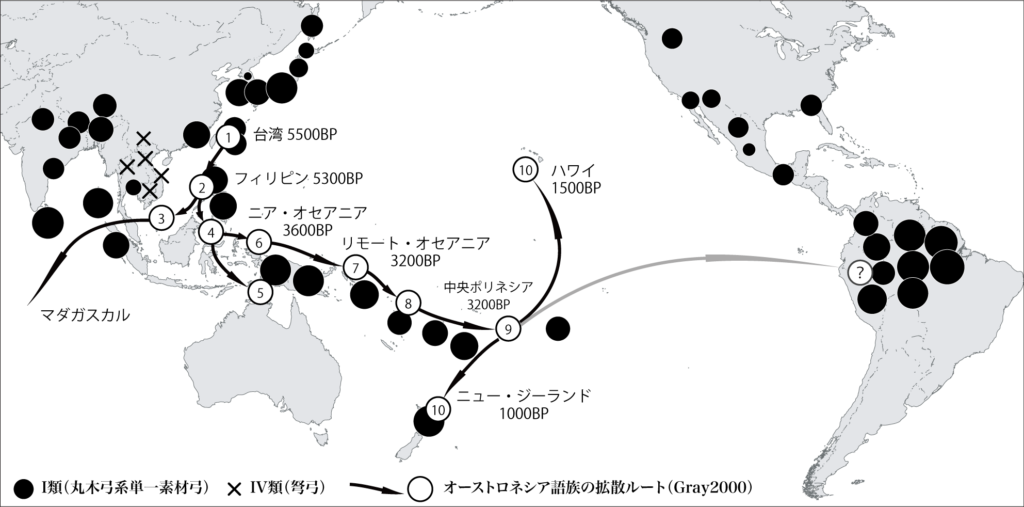

世界の弓は,いくつかの類型に分類できるが,それらの分布は第一義的には自然環境に規定され,次いで歴史的・文化的に二次的な変異を受けた。原始和弓が属する丸木弓系単一素材弓は,太平洋・インド洋沿岸の湿潤な樹林帯に多い。とくに,太平洋周辺の長大な弓の分布は,オーストロネシア語族の拡散域と非常によく重なるので,その拡散には彼らが強く関与していたとみられる。源郷とされる中国南部の跨湖橋新石器時代遺跡からは,初期のイネやブタ,丸木舟とともに,世界最古の漆塗りの丸木弓が出土しており,原始和弓も含めた太平洋型長大弓の共通の祖形ではないかと考えられる。

中国南部から極東への伝播経路は未解明だが,朝鮮半島では紀元前1世紀に,跨湖橋遺跡の弓に類似した漆塗り長大弓が出現する。5世紀に入ると,日本列島でもそれを祖形とする原始和弓が普及し始めるが,同時に半島と列島で同じ型式の長頸鏃が共有されるようになる。対高句麗・新羅戦に備えて,両者の間で弓と矢が統一された結果と考えられる。

問題として残るのは,原始和弓の上下非対称の構造が,いつどこで成立したかである。先に出現し祖形となった半島南部の長大弓が,上下非対称の弓だったことは大いにありうる。倭人は短下長上の木弓を使うとした『魏志倭人伝』の解釈には,いずれ変更が求められる可能性がある。

キーワード

対象時代 弥生時代 古墳時代 原三国時代

対象地域 日本列島 朝鮮半島南部 環太平洋地域

研究対象 弓 オーストロネシア語族の拡散 文化伝播

はじめに

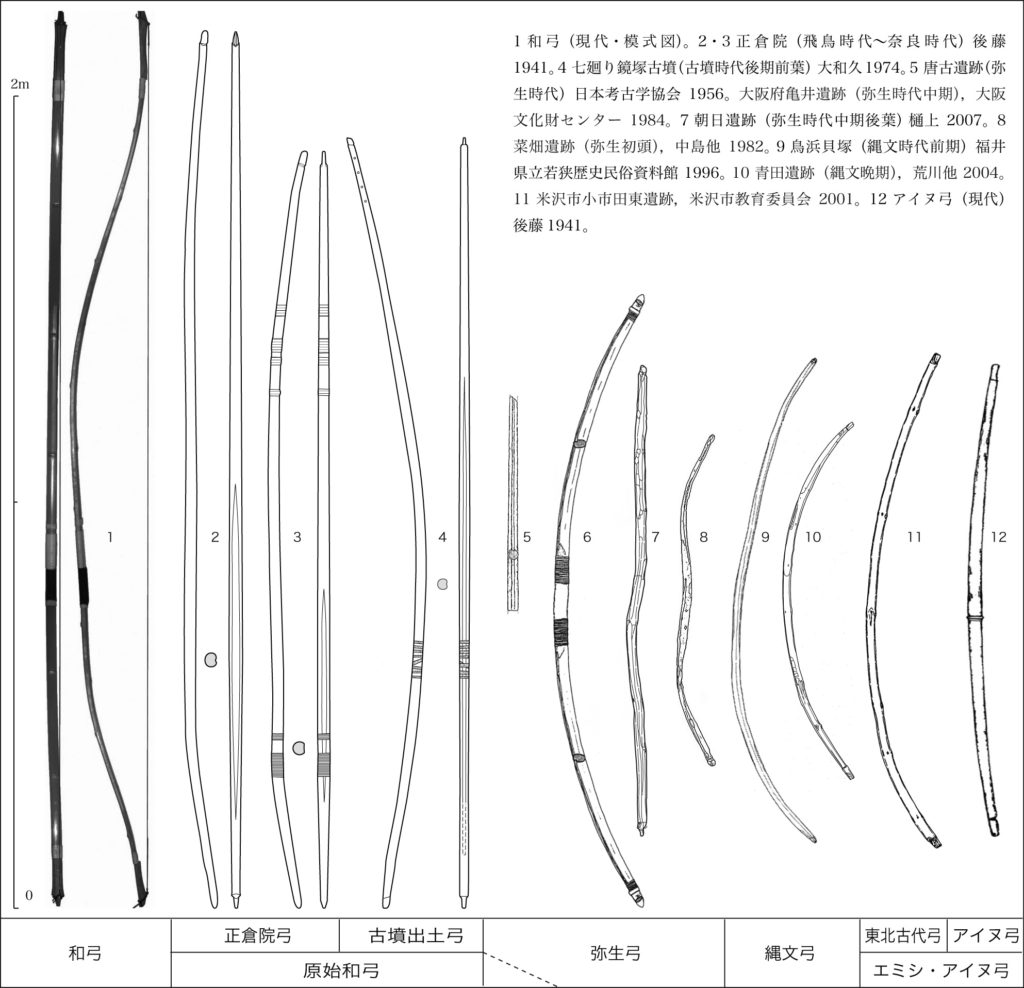

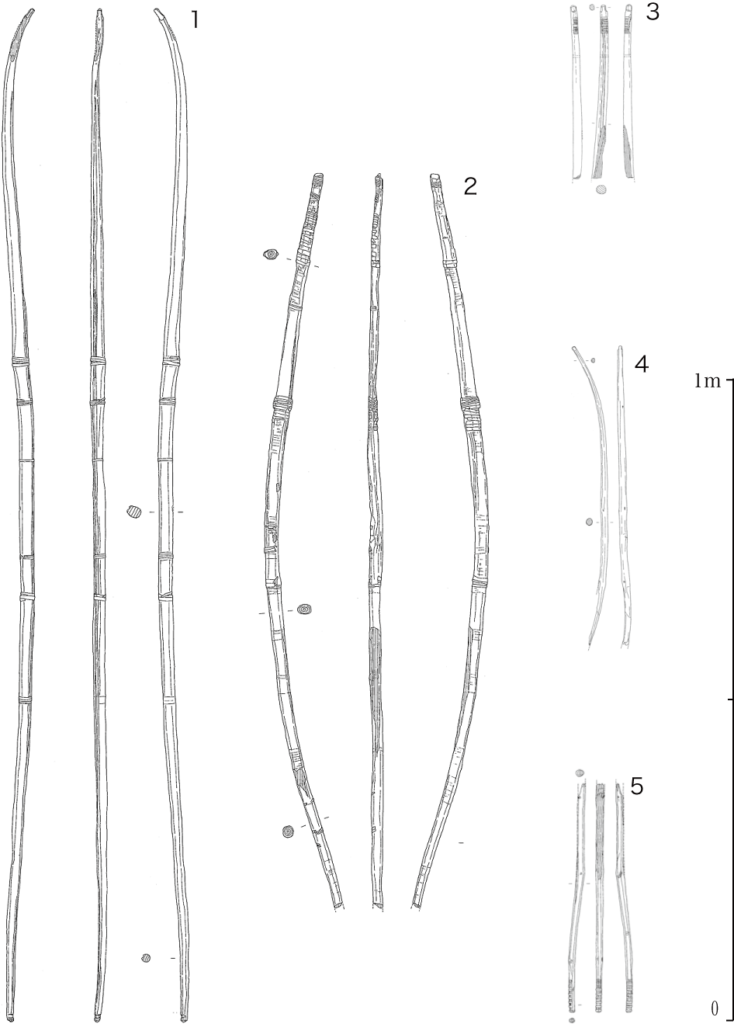

日本の伝統的な弓,和弓の原形となったのが,本論でその起源を論じる原始和弓である(図1)。古墳時代に普及し,奈良時代を経て,和弓が成立する平安時代まで用いられた。よく知られた例として,栃木県七廻り鏡塚古墳出土品(大和久1974),正倉院所蔵弓(正倉院事務所1988)などがある。和弓が,竹と木を膠質で張り合わせた複合弓(合せ弓/合成弓:composite-bow)であるのに対し,その祖形となった原始和弓は,単一材で作られた丸木弓(self-bow/single-stave-bow)である。しかし,いずれも,弓を握る弣(ゆづか:grip/handle)が弓の中心より下側に位置する,上下非対称の非常に長大な弓(asymmetric-longbow)である,という特徴は共通している。両者のあいだに系譜的な繋がりがあることに,疑問の余地はない(岡安2013)。

それでは,そうした原始和弓は,いつ,どのような経緯で日本列島に登場し,縄文時代に始まった上下対称の短い弓に代わって,広く普及したのであろうか。その問題を考えるのが,本論の目的である。

なお,日本考古学で弓を論じる場合,弓道や有職故実由来の和弓用語を使う習慣がある。この習わしは尊重したいが,一部の武器研究者以外には,伝統的な用語は読み方も含めて分かりにくいにちがいない。また本論のように日本以外の弓についても論考したい場合,従来の用語だけではその記述に限界がある。そこで本論では,これまでの習慣を遵守しつつ,用語の読み方,一般的な類語,欧米で使われる英文用語などを適宜添えることで,理解の助けとなるように努めた。欧米の用語については,主にW.F.パターソンの事典(Paterson1984)に従い,不足がある場合には,C.E.グレイソン(Grayson2007)の著作などでこれを補った。

さて,日本列島の弓は,なぜ長くなったのか。弥生時代の弓の発達を,石鏃の発達から解明しようと試みたのが,佐原真である。弥生時代中期の東部瀬戸内海湾岸・畿内・東海地方では,有茎の打製石鏃が増加し大型化した。この現象に注目した佐原は,その原因を,地域間抗争が激化して,狩猟弓がより強力な戦闘弓へと変質した結果であろうと推測した。(佐原1964)

この佐原の研究を継承し,実証的に発展させたのが,松木武彦である。松木は,弥生時代の開始とともに,弓に弦(つる:string)を装着するための弭(はず:nock)が,和弓と同じ方式の肩状弭,いわゆる弥生弭に改良されたこと,同時に弦の装着法も,緊縛式から弦輪式へと改善された事実を明らかにした。そして,それらの事実をふまえて,弥生時代の大型石鏃を「戦闘用石鏃」と定義し,狩猟弓から戦闘弓へという,一連の武器発達論を展開した。(松木1985・1989・2007)

こうした武器発達論には,考古資料で確実に認証できないという批判がある(神野2000a・b)。弓道の立場からも,長大化すなわち弓の威力の増大と単純化するのは誤りだという意見がある(山田2010)。

しかし,弥生時代に入ると大阪府亀井遺跡出土弓(図1–6・大阪文化財センター1984)のような,縄文弓に比べて長大で強靭な弓が出現し,相当数使用されていたことは事実である(松木2007・2012)。弥生時代に,対人殺傷用の比較的長大な「戦闘弓」が登場し,相当数使用され始めたことには疑問の余地がない。

とはいえ問題は未解決のまま残る。そうした弥生時代の「戦闘弓」と,次に出現する原始和弓との間には,直接的な系譜関係を見出せないのである。原始和弓は段違いに長大で,弓腹(belly)側に樋(ひ:groove)と呼ばれる一筋の溝が穿たれる(後藤1941)。弥生弓の大半には樋がないし上長下短でもない。弥生時代に生じた地域間抗争によって,弥生戦闘弓がさらに長大化し,原始和弓へと発達したという筆者の見解(岡安2013)には修正が必要である。

細部を詰めると,弥生時代の資料のなかにも,奈良県唐古遺跡出土例(図1–5)のように樋を施した弓が認められる。その復原長は原始和弓に近いとする見解もある(日本考古学協会1954)。加えて,銅鐸に描かれた弓の図像や,「木弓短下長上」という『魏志倭人伝』の記述も,上長下短の原始和弓が弥生時代から存在したことを傍証しはする(後藤1941)。しかし,仮に,唐古弓が長大で上長下短,樋があるという,原始和弓の特徴を十全に示すとしても,弥生弓全体から見ると,きわめて例外的な資料に過ぎない。原始和弓ないしそのプロトタイプが弥生時代に出現していた可能性は否定できないが,ごく限られた存在であったにちがいない。そう考えないと,多数の弥生弓のなかに,完全な姿の原始和弓が未だ確実に検証できないことに説明がつかない。

そうした少数派のいわば幻の弓が,いつ,なぜ,日本列島において主要な弓となるに至ったのか。原始和弓の登場と普及の経緯は,謎に満ちている。

その謎を解明するため,本論では日本列島にとどまらず,周辺地域さらに世界各地の諸地域・諸民族の弓文化の歴史的な動態に目を広げ,それら相互の関係を,巨視的に比較検討していく。なぜなら,原始和弓は日本列島のなかで自己完結的に成立したわけではない,と考えられるからである。その原型となった長大な弓は,何らかの契機で,外部からもたらされた可能性が非常に高い。これまでの弓研究は,グローバルな観点が不足していた。本論では,広く世界の弓文化に視野を拡げて,原始和弓成立の歴史的背景を考えていく。

I.弓の分類

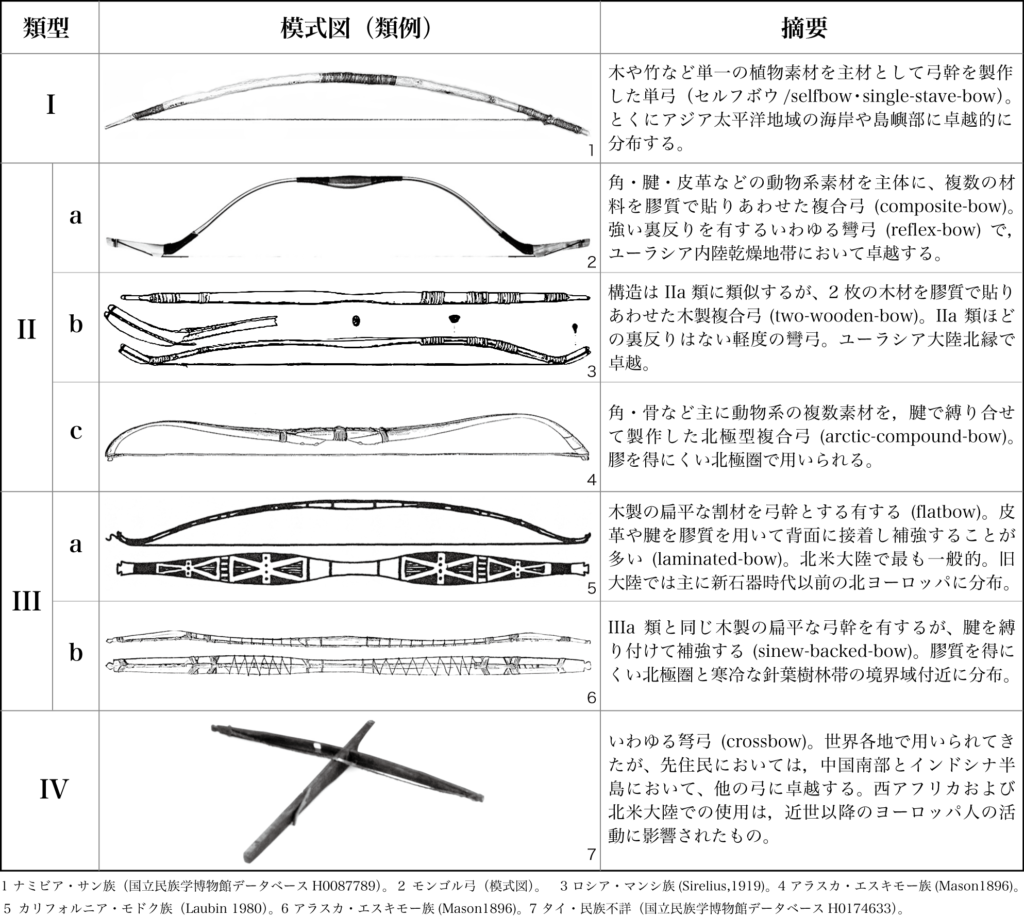

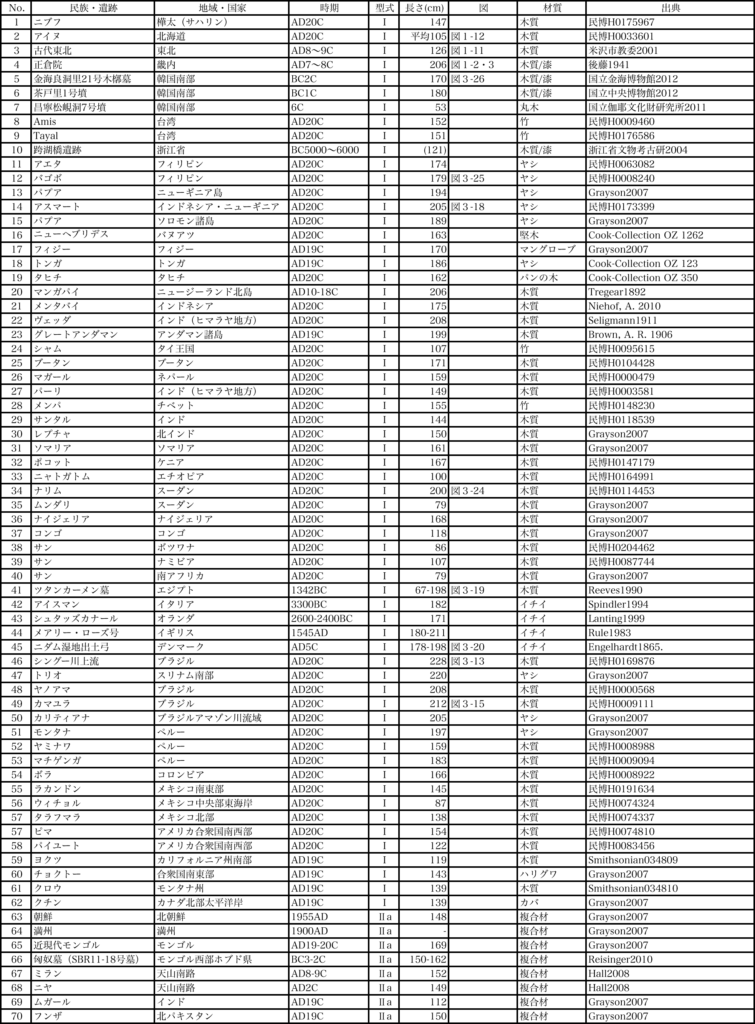

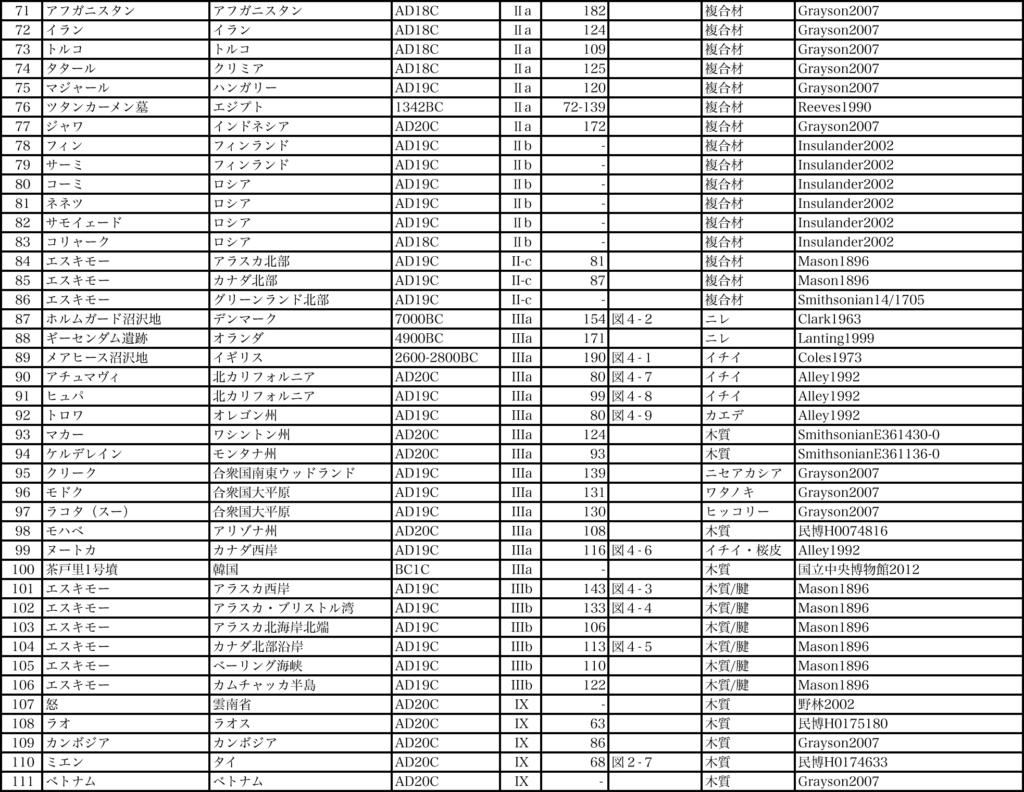

人類が先史時代から使ってきた弓は多様で,さまざまな観点から分類が可能である。本論では原始和弓をグローバルな弓文化史の中に大局的に位置づけることを目的に,次のような類型を設定し,議論を進めていく(図2)。

1.I類(丸木弓系単一素材弓)

木や竹など単一の植物素材を主材(bow-stave)として製作される弓,単弓(single-stave-bow)のうち,後述するIII類(フラットボウ)を除く弓を,I類と定義する(図3)。縄文弓(図3–2・8)やアイヌ弓(図3–3・4・6)のように短いものから,原始和弓(図3–14・21・22)のように極端に長大ものまで,その長さはさまざまである。一般に丸木弓で,弓幹(ゆがら:limbs)は円形ないし扁円形の横断面を呈することが多い。原始和弓やネグリート弓(図3–24),トンガ弓(オーストラリア国立博物館:Humphrey,No.317)のように,弓腹に樋を施すことがある。いっぽうイギリスの沈没船メアリー・ローズ号から引き上げられた中世後期のイングランド長弓のように,割材を削って作る場合(Rule1983),パプア・ニューギニアの先住民の弓(図3–13)のように竹の割材を用いる場合もある。

弦を外すと直線状に復す直弓が大半だが,原始和弓のように弓幹を外反させた裏反り(reflex)のあるもの,古代エジプト弓(図3–19)のように弓幹の両端を内弯(decurve)させたものなど,さまざまな側面形がある。そうした外反や内弯が弓の威力を増す(working),形だけ(static)などの場合があるが(Grayson2007),今回その問題には立ち入らない。

日本列島北部出土の短い古代弓のように,ほとんど丸木のままの粗雑な作りのもの,逆に原始和弓のように,細部まで丹念に削り磨きをかけたものなど,その仕上げの度合いは,民族や地域,所有者の身分,時代などによってさまざまである。同様に,漆弓,塗装のない裸弓,樹皮やツル,皮革などを巻いた巻弓など,装飾を兼ねた補強の種類や度合いも千差万別である。

このように,丸木弓系単一素材弓は多様性に富んでいるが,I類と呼んで一括して扱う。

なお,原始和弓を祖形に平安時代に成立した和弓は,植物質の複数素材を張り合わせた複合弓である。しかし原始和弓と系譜関係を有するので(岡安2013),便宜的にI類に含めて以下の論述を進める。

2.II類(複合弓/彎弓)

角(horn)・腱(sinew)・木材など複数の主材を,膠などの接着剤(grue)によって貼り合わせたり,腱などの繊維で緊縛して作成した複合弓(composite-bow)をII類と定義する。一般に,弓幹を背(back)側に,強く外反させた彎弓(reflexed-bow)である。主材類の編成,およびそれらの結合方法(接着か緊縛か)により,次の3種に区分できる。

IIa類(内陸乾燥地型彎弓)

動物由来の複数の主材,すなわち角・腱・皮革等を,同じく動物由来の接着剤(膠質:glue)で貼りあわせた複合弓を,IIa類(composite-reflexed-bow)と定義する。次の構成が一般的である。弓幹の腹側には,圧縮に強い動物の角を,逆に背側には,伸展に強い動物の腱を用いる。和弓の関板(せきいた)に相当する弓幹両端の部品(ear)には木材を用いる。弓幹の断面形状は部位によって異なり複雑である。彎弓類の中で,最も強烈に外反した弓幹を有し,これに弦を張った際の側面形状が漢字の「弓」の起源である。彎弓類のなかで最も一般的な型式で,後述するように,広くユーラシア大陸の乾燥地帯を中心に用いられてきた。

IIb類(寒冷地型木製彎弓)

カバノキとマツなどのように,それぞれ圧縮と伸展に強い,互いに性格の異なる二ないし三種類の木材を主材とし,両者を膠などで貼り合わせた複合弓をIIb類(寒冷地型木製彎弓/フィン・ウゴル弓:two-wooden-bow/Finno-Ugrian-bow)と定義する。主にユーラシア大陸最北部の先住民に用いられてきた(Insulander2002)。膠を入手できない地域では,複数の木材を腱で緊縛した弓(sinew-forced-bow)もあり(Adler1902),次のIIc類との中間型といえる。

IIc類(極地型複合弓)

動物の骨やトナカイの角,流木などの複数素材を,腱で緊縛して製作した複合弓(sinew-forced-bow)をIIc類とする。必ずしも弓幹を外反させない。北極圏周辺で製作されてきた(Mason1896)。

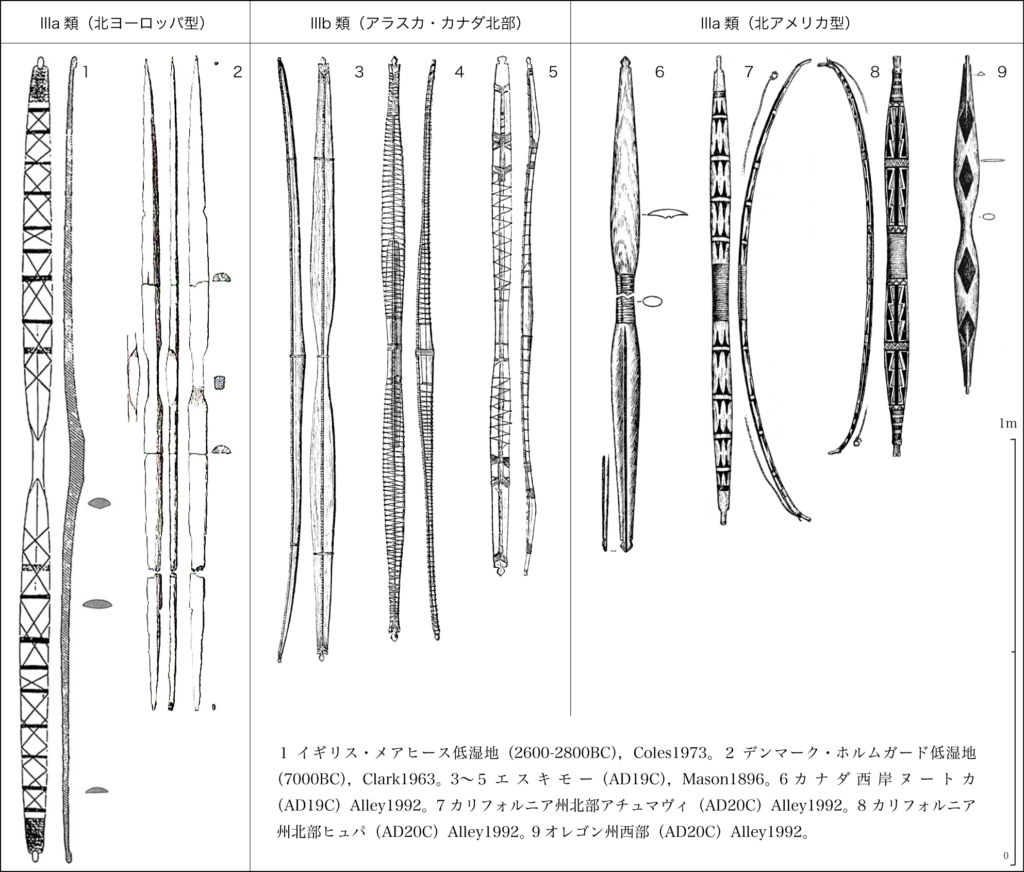

3.III類(フラットボウ)

IIIa類(フラットボウ)

木の割材を主材として用いた,扁平な弓幹を有する弓をIIIa類(flat-bow)と定義する。単一の木材を主材として用いる単弓(single-stave-bow)である点はI類と同一である。しかし次の点で異なる。

弓幹(limbs)の横断面は幅が広く,片凸または両凸レンズ状をなす。いっぽう中央のグリップ(弣)部分は握りやすいよう幅がすぼまる。その結果,平面形は二枚羽のプロペラ状を呈する。幅が広く扁平で薄い弓幹は割れやすいので,その背側に動物の腱や皮革などを膠などで貼付け,補強する場合が多い(laminated-bow)。以下,丸木弓系の単一素材弓と区別して,フラットボウと呼ぶ。先史時代のヨーロッパや,北米大陸先住民の間で用いられてきた。

IIIb類(寒冷地型フラットボウ)

先のIIIa類とほぼ同形態であるが,後述するように,膠を入手しにくい北極圏南縁に分布し,弓の背側に腱や皮革を貼り付ける代わりに,弓幹を腱で緊縛して補強する弓である(Mason1896)。

以上の各類型は,とくに分布域が接している場合にその中間型が多く,厳密な区別が難しい場合がある。本論では大局的な見地から,その点に深く立ち入ることを避けて,以下の議論を進める。

4.IV類(弩弓)

いわゆる弩弓(crossbow)をIV類とする。金属製トリガーを有する複雑な機構を持つ出土品がある一方で,インドシナ半島の先住民が用いるような,木材2本を交差させ,簡単なトリガーを付けただけの,簡素なつくりの弩弓もある。

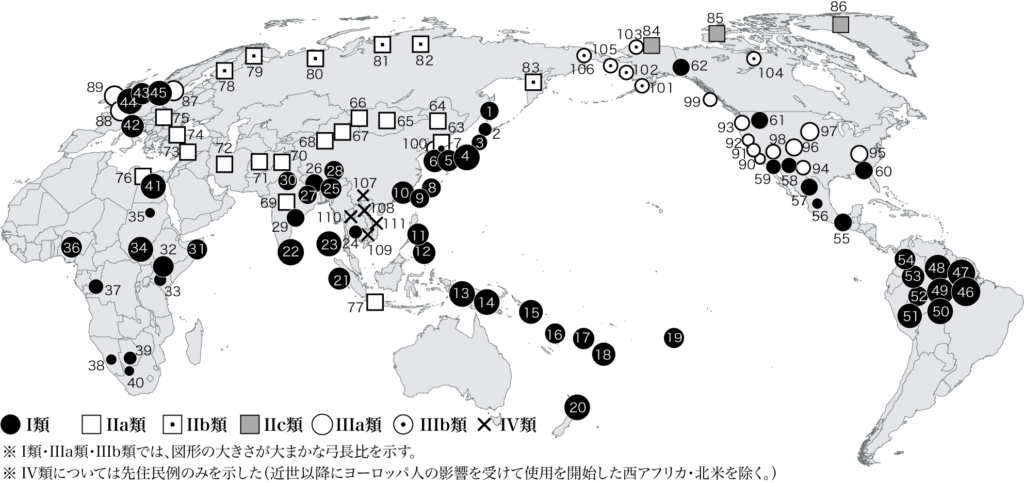

II.弓の分布

ある地域で,どんな種類の弓が使われるかは,第一義的には製作に使用できる主材に,つまるところその地域の自然環境に規定される。次に文化的・歴史的な要因がその地域の弓の種類を決める。各種の弓の分布は,大局的にこの二つの原理に支配されていることを明らかにしていく(図5・6,表1)。なおアフリカ大陸の弓の分布については,一部を除き,今回は触れない。

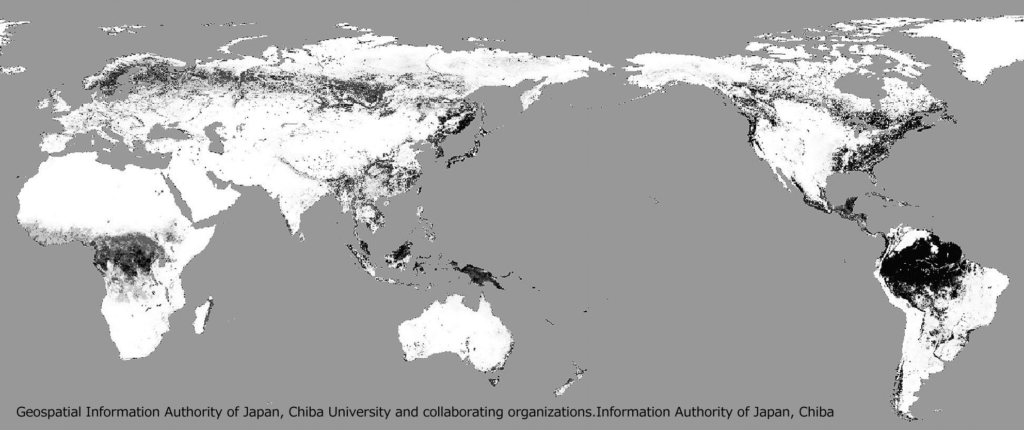

1.I類の分布

図5と図6を対比すれば明らかなように,I類の丸木弓系単一素材弓は,樹木被覆率の高い海洋性の湿潤な湾岸・島嶼および熱帯雨林に分布が偏る。太平洋西岸,南太平洋,インド洋東岸およびアマゾン川流域では,とくに長大な弓の分布が集中している。日本列島の弓と関係が深い太平洋湾岸を中心に,その分布を追っていく。

極東地域のI類弓

太平洋西岸では,樺太(サハリン)のニブフ(ギリヤーク)族の丸木弓を最北のI類弓として確認できる。民博資料では147cmと比較的長い(民博H0175967)。樺太と北海道のアイヌ族は,短い丸木弓を用いる(図4–3・4・6)。日本列島では縄文時代の短弓,弥生時代の比較的長い弓,長大な原始和弓など,さまざまな丸木弓が用いられてきた。朝鮮半島南端部では,日本の弥生時代に相当する原三国時代に,原始和弓に匹敵する長大なI類弓が確認されている。紀元前1世紀中頃の慶尚南道昌原市茶戸里1号木棺墓(国立中央博物館2012),2世紀前半頃の金海良洞里21号木槨墓(図4–25・国立金海博物館2012)出土例である。いっぽう,朝鮮半島南部では三国時代に入っても,6世紀代の昌寧松峴洞7号墳出土例(国立伽耶文化財研究所2011)に示されるように,I類の短い弓が使われていたことも知られている。

東シナ海・南シナ海沿岸のI類弓

南下して東シナ海に目を転じると,杭州湾を臨む浙江省跨湖橋遺跡から,新石器時代(紀元前5000〜6000年頃)のI類漆塗り丸木弓が出土している(図4–26・浙江省文物考古研究所2004)。図面上の上側は折れて欠損し,下側もかなりの部分が剥離した状態で,残存長は121cmだが,一般的な弓のプロポーションから復元すると180cm前後の長大な弓であった可能性がある。詳しくは後述すくが,跨湖橋遺跡は稲作開始期の集落で,家畜化初期段階のブタ,丸木舟などが共伴している。

さらにこの地域の先住民例を見ると,台湾のアミ族やタイヤル族,海南島のリ族が,140〜150cm台の比較的長い丸木ないし竹製のI類弓を使用している。

フィリピン〜南太平洋島嶼群のI類弓

さらに南下すると,フィリピンからタヒチまで,太平洋の島嶼伝いにはるか東へとのびる,I類弓の広大な分布域を認めることができる。北から南へ,または西から東へ向けて,フィリピンのミンドロ島ハヌノオ族,ルソン島アエタ族,ミンダナオ島バゴボ族(図4–24)とマノボ族など。ニューギニア島のモニ族,ピトゥール族(図4–17),アスマート族(図4–18)など多くの民族ないし地域,ミクロネシアのポナペ島,ソロモン諸島,さらにバヌアツのニューヘブリデス諸島,フィジー,トンガ,タヒチなど太平洋に浮かぶ多数の島々の弓である。

この地域では,180cm〜190cm台あるいはそれ以上の長さに達するような,長大なI類弓が主体である。フィリピンのネグリート族は,原始和弓と同じ弓幹に樋と巻を施した長弓と,三叉族を付した長大な矢で,漁労に使用する(Krieger1926)。いっぽう,フィリピンのハヌノオ族やマノボ族のように,100cm〜130cm台の短い弓を用いる地域や民族,あるいは長短の弓の双方を併用している民族も少なくない。ヤシを主材として製作される場合が比較的多いが,ニューギニア島ではタケが用いられることも多い。

あとで詳しく議論するが,インドネシア海域,フィリピンの島嶼群からタヒチに至るI類長大弓の分布域は,次のインド洋沿岸の地域も含めて,オーストロネシア語族(Schmidt1906)が拡散した地域ないしその影響圏(ベルウッド1989)と重なる。オーストロネシア語族の最終到達域は,ニュージーランドと推定されているが,ニュージーランド北島からも,ヨーロッパ人の到達以前に使用された長大な弓が出土している(Tregear1892)。

インド洋沿岸のI類弓

フィリピンから東へ向かっては,分布の希薄なインドシナ半島を跨ぐようにして,インド洋東岸へI類弓の分布が広がる。インドネシアのメンタワイ族,スリランカのヴェッダ族などの弓が代表的なものである。南太平洋の島嶼群と同様,180cm〜190cm台あるいはそれ以上の長さに達する長大なI類弓が主体である。

なお,アンダマン諸島のグレート・アンダマン族は,彼らの身長をはるかに越える,180cm以上の長大な木製の弓を用いることで知られる(Brown1906)。今回設定したどの類型にも属さない弓で,世界の弓の発達から孤立している。特異な弓がどのような経緯で成立したかは興味深い問題だが,本論では,そうした変わった弓があるということだけを指摘しておく。

ユーラシア大陸西部のI類弓

以上のように,ユーラシア大陸東部から東南部にかけては,I類弓が集中する。いっぽう,内陸の乾燥帯,北部の亜寒帯では,I類弓は希薄である。この非分布地域を挟んで,大陸の反対側には,長大なI類弓の分布を確認できる。ユーラシア大陸西端部,地中海沿岸からヨーロッパにかけての地域である。

アルプス山脈東部チロル地方の氷河で発見された,新石器時代人アイスマン(Ötzi)は,182cmの長大な作りかけのI類弓を携行していた(Spindler1994)。古代エジプトでも長大なI類弓が用いられていた(図4-19)。紀元前14世紀のツタンカーメン墓には,198cmの長大な弓をはじめ,長短14点のI類弓が副葬されていた(Reeves1990)。英仏間の百年戦争で,圧倒的に数に優るフランス重騎兵とジェノバ弩弓兵の集団を,繰り返し壊滅させたイングランド長弓部隊は,あまりにも有名である(ロジャーズ2004・Kaiser1980)。1545年の海戦で沈没した英国軍艦メアリー・ローズ号から引き上げられた250点のイングランド長弓は,イチイの割材を削って作られ最長211cmに達する(Rule1983)。

こうしたユーラシア大陸西部のI類弓が,大陸東側のそれと,どのような関係にあるのか無関係なのかは不明である。現時点で言えるのは,東アジアの跨湖橋遺跡(紀元前5000〜6000年頃)に相当する古い時期のヨーロッパ弓の主体は,デンマークのホルムガード遺跡出土例(紀元前7000年頃・Clark1963)や,イギリスのメア・ヒース遺跡出土例(紀元前2600〜2800年・Coles1973)に示されるように,木弓ではあるがIIIa類のフラットボウだったことである。紀元前3000年から前2000年頃にかけて,そうしたIIIa類のフラットボウが,アイスマンの弓に示されるように,I類の長弓へと移行し,主材もニレからイチイへと変化した(Lanting1999)。

南北アメリカ大陸のI類弓

太平洋西岸と南方の島嶼群に並んで,極端に長大なI類弓が集中するのが,南アメリカ大陸のアマゾン川上流域一帯である。国立民族学博物館の標本のなかには,ブラジルのシングー川上流で採取された,228cmに及ぶ長弓がある(図3–13)。この地域では,ブラジルやベネゼラのヤノアマ(ヤノマミ)族,カマユラ族,ボドクト族,ペルーのトリオ族などが,長大なI類弓を用いている。カマユラ族は漁労に利用する(図4-15)。ボドクト族はミトコンドリアDNA分析の結果,ポリネシア人と共通の遺伝子が発見されたが(Perikins2013),ヨーロッパ人が釣り針をもたらすまでその存在を知らず,長大な弓と三叉族の矢で漁労をしていた(Metraux1946)。

いっぽう,北アメリカ大陸におけるI類弓の分布域は限られる。亜寒帯や温帯にはわずかしか確認できない。短弓に限られ,長大弓を欠く。横断面も,矩形ないし隅丸方形が多く,他地域のI類弓とは系譜が異なる。

2.II類の分布

IIa類(内陸乾燥地型彎弓)

IIa類,すなわち複数の動物素材を張り合わせた彎弓ないし複合弓は,ユーラシア大陸の乾燥地帯で古くから用いられてきた。朝鮮族,満州族,モンゴル族,ウイグル族その他のトルコ系諸民族,マジャール族などの例がある(Grayson2007・Reisinger2010)。騎馬遊牧民の活躍の舞台となった地域の弓で,その分布はI類とほぼ排他的な関係にある。ただし,古代エジプトや古代中国など,多民族帝国を成立させた地域では,複数の類型の弓が併用される場合がしばしば認められる。

なお,ジャワ族の例(Grayson2007)のように,熱帯雨林の島嶼部でも,IIa類が用いられる場合がある。この地域のイスラム化(Reid1995)の結果,乾燥地帯から伝播した弓であろう。弓の型式が文化的・歴史的に二次的変異を受けた例である。

IIb類の分布

IIb類の寒冷地型木製彎弓は,フィン族,サーミ族,コミ族,ネネツ族,サモイェード族など,北極海周辺のユーラシア大陸先住民が古くから用いてきたため,フィン・ウゴル弓と呼ばれる(Insulander2002)。動物系主材のIIa類とは,入手可能な素材を異にするという環境要因によってその分布を隔てられた,同一系譜の弓である。

IIc類の分布

北骨や角を腱で縛り合せた弓(IIb類)は,北極圏でエスキモー族が使用してきた(Mason1896)。漂着した流木も主材として利用される場合がある。

3.III類の分布

IIIa類の分布

IIIa類のフラットボウは,ユーラシア大陸では中石器時代から新石器時代のヨーロッパ北部に認められる。先述したデンマークのホルムガード(紀元前7000年頃・Clark1963)やイギリスのメア・ヒース(紀元前2600〜2800年頃・Coles1973)弓である。紀元前2000年紀以降になるとI類丸木弓へ移行した(Lanting1999)。

この後,ユーラシア大陸におけるIIIa類フラットボウは退潮するが,孤立した資料として茶戸里1号木棺墓(国立中央博物館2012)出土弓がある。紀元前1世紀の資料で先述したI類の長大弓と共伴している。

いっぽう,北アメリカ大陸で著しく普及したのが,このIIIa類である(Alley1992)。ヨーロッパ北部など新石器時代まで旧大陸で用いられていた弓が伝播した可能性が高いが,その起源は未解明の問題である。

弓の発見例が乏しいアメリカ考古学では,石器の分析を介して北米大陸への弓の拡散を議論している(図7)。紀元前3000年頃,弓は旧大陸からアラスカに伝播し,紀元前2500年頃には北極圏の一部,紀元前1500年頃には北極圏全域使用されるようになった。ところが,その後は長く伝播が停滞し,状況の分からない時期が続く。温帯まで伝播したのは紀元後500〜600年頃以降,ミシシッピ川河口付近まで到達したのはようやく800年以降と考えられている(Blitz1988)。

この北アメリカ考古学の見解を受け入れると,北米大陸に広く分布するIIIa類は,次に述べるエスキモーのIIIb類を祖形として成立した可能性が高い。ただしそれを裏付ける考古学的な資料はない。

いずれにしても,北米大陸ではI類の丸木弓よりIII類フラットボウが卓越している。南部に分布する短いI類弓は,IIIa類のフラットボウが変異したもので,他の大陸のI類弓とは,別の経緯を経て成立したとみられる。

IIIb類の分布

扁平な弓幹に腱を緊縛して補強するIIIb類は,カムチャッカ半島,アラスカ,カナダ北部,グリーンランドなど寒帯のエスキモーの間で用いられる。系譜的には,北ヨーロッパの中石器から新石器時代の古いIIIa類に繋がるとみられる。

4.IV類の分布

IV類のクロスボウ,いわゆる弩弓は,世界各地に分布するが,大半の地域のそれは歴史的な経緯で二次的に招来されたものである。例えば,西アフリカや北アメリカの先住民が用いる弩弓は,奴隷貿易など近世以降のヨーロッパ人の活動を介して伝播した(Ball1996)。

ヨーロッパ各地に伝播したのは中世中頃以降だが,当初は野蛮な武器としてその使用に心理的な抵抗があり,1139年の第二ラテン公会議では,異教徒に対してのみ使用が許される「神とキリスト教徒に仇なす武器」とされた(Payne-Gallwey2007)。イングランドには,1066年のノルマン征服以降に伝播したが,伝統的な長弓が支持され,積極的に受け入れられることはなかった。ヨーロッパにおける弩弓と長弓の対決では,繰り返し長弓に軍配が上がったことは,先述した通りである。

弩弓は今日でも,雲南省の怒族(野林2002),タイのミエン族(民博H0174633),ラオス(民博H0175180)など,中国南部を含めた大陸東南アジア山岳部の先住民に広く使用されている。後漢代に編纂された『呉越春秋』には,南方の楚人が発明した兵器と記されいる。その起源をめぐっては諸説あるが,最も有力なのは,春秋戦国時代に楚人が南方民が使う狩猟弓を取り入れて戦闘弓に改良し,それがたちまち全世界に波及したとみる説である(野林2002)。しかし楚人が発明した兵器を,逆に南方狩猟民が模倣し,簡略化して使うようになったとする説もある(野林2002)。楚はもともと大陸東南アジアとの文化的な繋がりが強い。たとえば北ベトナムを中心に広がるドン–ソン様式の成立にも関与している(ベルウッド1989)。大陸東南アジア山岳地帯の狩猟弓が,楚人の手で戦闘弓へと発展し,さらに大規模な二次的伝播が引き起こされたとみてよいだろう。

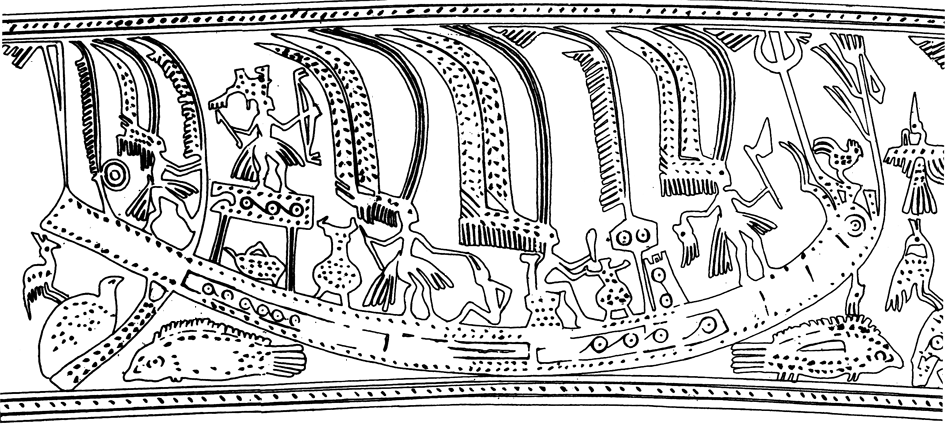

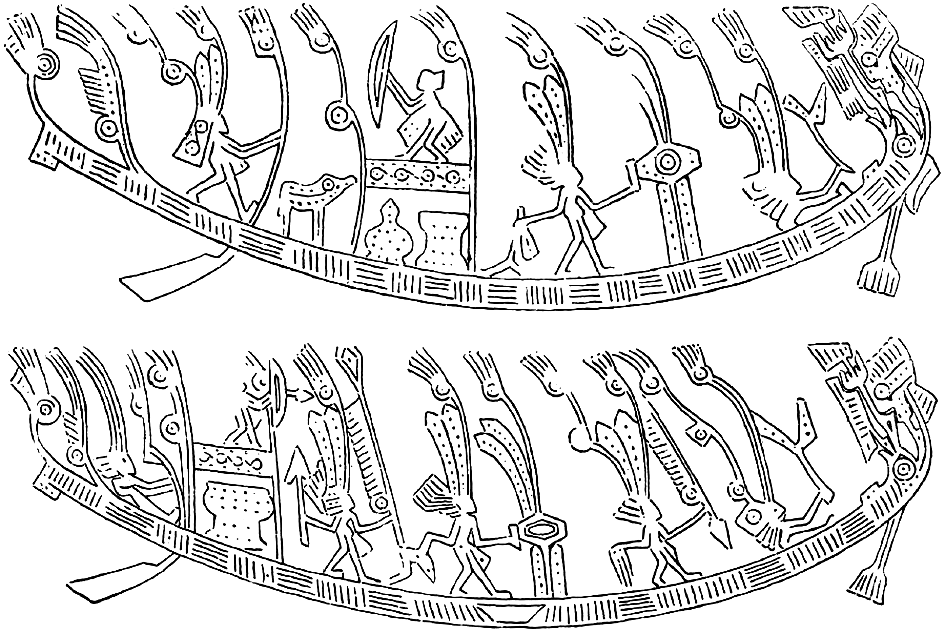

ただし,後述するように,南越王墓(紀元前2世紀)出土の銅提筒(図9)や,雲南省から出土した,ほぼ同じ時期のドンソン様式の銅鼓(図10)に描かれた南方系の図像には,明らかにI類の弓が描かれている。大陸東南アジアでは,激しい民族移動が累積的に繰り返されたため,問題は複雑である。

ちなみに日本列島でも,出雲市姫原西遺跡から出土した弥生時代の弩形木製品(島根県教育委員会1999),宮城県伊治城出土の奈良時代の弩機(築館町教育委員会2000)などが報告されている。しかしイングランドと同様,日本には弩は定着しなかった。

III.考察

1.オーストロネシア語族の拡散と長弓の伝播

先に簡単にふれたように,I類長大弓の分布と,オーストロネシア語族の拡散域ないしその影響圏との間には,明らかに有意な関係がある(図8)。

オーストロネシア語族は,オーストロアジア語族,インド・ヨーロッパ語族,ユト・アステカ語族などとならぶ言語集団のひとつである。インド洋西岸のマダガスカル島から南太平洋のイースター島まで,東西への地理的な広がりは経度にして210度に達し,言語集団のなかで最も広域に分布する。そのなかには1000ないし1200の言語が含まれ,約2億7千万人に話されている。(ベルウッド1989・Bellwood1995)

オーストロネシア語族の拡散をめぐっては,言語統計学,人類学,考古学などの成果から,以下の仮説が有力視されている。紀元前3500年頃,台湾を起点に拡散が開始された。今日のアミ族,タイヤル族などオーストロネシア語系の言語を話す台湾先住民がその子孫である。紀元前3300年頃にはフィリピンへの入植が行われた。ここでオーストロネシア語族は二手に分岐し,一群は西に向かい,インドネシアなど東南アジア島嶼群を席巻したのちに,マダガスカル島へ渡った。もう一群は東に向かい,紀元前1600年頃にオセアニア,前1200年頃にポリネシア,西暦500年頃にハワイ,西暦1000年頃にはニュー・ジーランドまで拡散した。その一部は南アメリカ大陸まで到達し,南米原産のサツマイモを,その栽培方法とともにポリネシアに持ち帰った。こうして「ポリネシア急行」と比喩される,急速かつ広範囲な拡散が完了した。(ベルウッド1989・Bellwood1995・Gray2000)

拡散前のオーストロネシア語族の源郷(urheimat:Heine-Geldern1932)は,中国南部とみられる(ダイアモンド2000)。祖オーストロネシア語の復元から,その生活には次のような特徴があったとされる。農業や漁労を基幹に,狩猟や樹木栽培でそれを補完する混合経済を営んでいた。イネを栽培し,ブタ・イヌ・ニワトリを飼い,土器を作り,網・籠罠・釣り針などを使い,海洋で魚介類を採取していた。狩猟や漁労に弓矢を使った。アウトリガー・カヌーで航海した。道具の素材は石や木や貝で,金属の使用は言語学的には確認されていない。(ベルウッド1989・Greenhill2008)

アウトリガー・カヌーを発明し,拡散を開始したオーストロネシア語族が,I類長大弓を南太平洋の島々へもたらしたことは確実である。無人の島々に入植した彼ら以外に,伝播の担い手はありえなかった。ただし,のちに多くの島で,弓の利用は衰退した。たとえばフィジーでは,弓は単なる娯楽競技用の道具になり果て,ヨーロッパ人の侵入時には兵器として役に立たなかった(ベルウッド1989)。ニュー・ジーランド北島からは206cmに達する長弓が出土しているが(Tregear1892),現在のマオリ人は弓を知らない。とはいえ,太平洋の島々に広く分布するI類長大弓は,オーストロネシア語族がもたらしたことに疑問の余地はない。

フィリピンやインドネシア海域の島嶼群の場合はどうか。この地域にはオーストロネシア語族の拡散以前に,すでにオーストラロイド系の狩猟採集民が先住していたが,太平洋型のI類長大弓が広まった。オーストロネシア語族が先住民を人口的・文化的に淘汰してしまったからである(ダイアモンド2000)。フィリピンの狩猟漁労民ネグリートは,生き残ったオーストラロイド系の少数民であるが,言語的にはオーストロネシア語族に同化され(ベルウッド1989),生業もまたその影響を強く受けて,アウトリガー・カヌーを操り長大な弓と矢で漁労を営んでいる(図8)。

これに対して,オーストロアジア語族が農業を開始し定住していたインドシナ半島には,海岸の一部を除き,オーストロネシア語族は浸透できなかった(ダイアモンド2002・ベルウッド1989)。現在でもこの地域にⅠ類長大弓が希薄なのは,その結果だろう。すでに述べたように,この地域の山岳民のあいだでは,IV類の弩弓の使用が一般的である。異なる言語集団の棲み分けが,弓の地域型に反映した例である。

いっぽうニューギニアでは,上記のいずれの地域とも異なる展開があった。オーストロネシア語族は,フィリピンやインドネシア海域の島々に拡散できたようには,ニューギニア内陸部に入り込むことができず,海岸付近の低地に留まった。非オーストロネシア語系オーストラロイドのパプア語族が,先に入植して,ニューギニア高地ですでに食料生産を開始していたからである(ダイアモンド2000)。この点は東南アジア大陸部,インドシナ半島の場合とよく似ている。異なるのは,インドシナ半島とは違って,長大なI類弓が,内陸のパプア語族のあいだにも広く普及した点である。この違いはどう生じたのだろうか。

ニューギニア高地のパプア語族の長大な弓は,オーストロネシア語族の太平洋型I類長大弓と明らかに同一の系譜に属する。パプア語族がオーストロネシア語族の弓作りをそのまま受け入れたか,その強い影響を受けて成立した弓と考えてよい。この地域に最初に土器を持ち込んだのもオーストロネシア語族である。ニューギニア本島からオセアニア島嶼群に広がるメラネシア交易ネットワークでは,生きたブタや土器などとならんで,弓矢も交易品目に含まれている(ベルウッド1989)。

南米大陸へのI類長大弓の伝播についても簡単に触れておく。すでに簡単にふれたように,南米原産のサツマイモが,オセアニアやポリネシアで広く栽培されている事実その他の根拠から,オーストロネシア語族が南米大陸への往復を実現していたことは,ほぼ確実視されている(Yen1974・ベルウッド1989・片山2002)。ヘイエルダールの実験航海(ヘイエルダール1996)は興味深い探検だが,今日その説はほとんど考慮されていない。

国立民族学博物館には,先述した全長228cmに達する世界最長級の弓をはじめ,アマゾン川上流周辺で採集された先住民の長大な弓が多数収蔵されている。それらの弓の特徴は,太平洋型I類長大弓と酷似している。加えて,三叉鏃を付した長い漁労用の矢も相同である。南米大陸の弓と矢は,オーストロネシア語族がもたらした可能性がきわめて高い。この興味深い問題については,いずれ別稿で詳しく論じたい。

以上のように,太平洋およびインド洋周辺地域の長大なI類弓は,海洋民(Sea-Nomad:Sather1995)たるオーストロネシア語族の大規模な拡散にともなって普及した。さて,それでは,長大なI類弓のひとつ,原始和弓は,いつどのような経路をたどって,日本列島にもたらされたのだろうか。その問題を考察していく。

2.朝鮮半島南部への長弓の伝播

これこそがオーストロネシア語族の源郷(urheimat)と推定されている遺跡がある(Jiang2005)。先にふれた浙江省の跨湖橋遺跡である(浙江省文物考古研究所2004)。杭州湾に注ぎ込む銭塘江河口に位置し,出土した丸木舟は,放射性炭素年代測定で8000–7000cal.BP.という値が出た。発掘調査の結果,栽培化の初期段階にあるイネ,同じく家畜化初期段階のブタ,イヌ,土器,石器,骨器,木器などが出土した。初期稲作農耕と畜産の開始を証拠づけるこうした遺物複合は,アウトリガー・カヌーこそ欠けているものの,言語学的に復元される祖オーストロネシア語族の生活を彷彿させる。出土した丸木舟は,外洋航海に耐える大きさや構造は未だ備えていないが,いずれ太平洋に船出するための造船技術が育ち始めていたことを物語る(Jiang2005)。

とくに注目されるのが,酸化鉄を顔料にした赤漆塗りの丸木の長弓が,この段階ですでに製作されていたことである。科学的鑑定を経たものとしては,世界最古の漆器とされている(中村2006)。現存長は121cmだが,前述したように180cm前後に復元できる。オーストロネシア語族が太平洋,インド洋諸地域に広めた太平洋型の長大なI類弓が,すでにこの段階から中国南部で準備されていたことを示唆している。

それでは,オーストロネシア語族の弓はなぜ長大化したのだろうか。証拠となる考古資料はないが,射魚の風習によるという金関丈夫の説が最も理に適っているだろう(金関1975)。水中の魚類を射るには長い矢が必要で,そのため長い弓も必要になるからである。長弓は中国西南部や台湾などの多くの先住民の間で射魚の風にともなっている。中国の多くの文献にも,古く射魚の風があったことが記されている。金関は,弓の中央より下を握る上長下短の射法も,そのような漁法のなかで生まれたと推定している。

弓そのものの出土資料は限られるので,中国南部から東南アジアにかけての図像資料に目を広げてみる。図10は,南越第二代王趙眜(紀元前137から同122年まで統治)の墓から出土した銅器に描かれた,船上の戦士たちの図像である(広州市文物管理委員会1991)。南越は紀元前203年から紀元前111年まで,つまり弥生時代前期末から中期前半頃まで,現在の中国南部からベトナム北部にかけての嶺南地方を治めていた。同王墓出土品としては,精巧に作られた複数の銅製弩機が有名だが,本論で注目したいのは,銅提筒に線刻された鳥装の戦士たちと彼らの持つ弓である。

船首に鳥の頭,船尾に尾羽根を飾る船や,鳥の羽の頭飾りをつけた戦士,飛んでいる鳥などの装飾は,北ベトナムを中心に紀元前400年頃から紀元後100年頃まで栄えたドン–ソン様式に顕著なモチーフである(ベルウッド1989)。船上の戦士たちは武器をかざし,敵の首を提げている。最上段に立つ戦士は,背丈に近いI類の長弓を把持している。雲南出土のドン–ソン様式の銅鼓にも,同様の戦士たちが描かれている(図11)。南越王墓から出土した銅製弩機が示すように,この時期にはすでに弩が戦闘弓として重視される段階になっていた。しかし,銅提筒のような儀器の伝統的絵柄には,引き続きI類の長弓が描かれていたことが分かる。中国南部を含めた大陸東南アジアにおけるI類丸木弓からIV類弩弓へという弓の遷移が,ここにも示されている。

興味深いのは,戦士の持つ長弓の両端に飾りが表現ささている点である。他の3隻の船に乗る戦士の弓にも同様の房飾りがある。今日の日本で神事に使う儀式用の弓にも,同様の房飾りを付ける(民博H0036982)。古墳次第の原始和弓も上端を両頭金具で装飾するのが通例である。弥生時代以前の弓には,一般に同種の装飾はない。日本列島に先行する形で,朝鮮半島南部にも良洞里古墳群などに両頭金具の出土例がある(国立金海博物館2012)。戦闘弓にこうした呪術的装飾を施す文化は,本来は南方起源で,太平洋西岸沿いに北上し,朝鮮半島南部を経由して,日本列島まで波及したことを示す図像資料である。

もう一つ興味深いのが戦士たちの羽飾りである。4世紀後半から5世紀前半にかけて,朝鮮半島南部の伽耶地方で製作された,縦長板釘結板甲には,羽飾りや獣毛飾りが施された。鈴木一有は,それを東アジアの稲作文化と複合した鳥霊信仰と関連付け,武人が鳥装することに重要な意味があったと指摘した。そして,少し遅れて成立した日本の帯金式甲冑も,同様の思想を受け継いだ装飾性を示すとした。高句麗との戦いや外交を通して,馬具や小札式甲冑などの北方騎馬民族系の文物が北方から大量に流れ込んだ時期であるが,羽飾りをもつ伽耶の甲冑は,朝鮮半島南部の伝統的な有機質製甲冑の系譜を引く伽耶固有の文物であるという。(鈴木1999)

土器や古墳などに描かれた,弥生時代から古墳時代にかけての図像にしばしば認められる,羽を飾った船や人物が,東南アジアから日本列島にかけて広がる稲作文化儀礼にともなう天の鳥船思想を表象していることは,多くの研究者が,繰り返し指摘してきたことである(松本1978・後藤2010)。日本考古学の関心は,滔々と押し寄せた北方系文物に向きがちだが,朝鮮半島南部や日本列島に波及した南方系の文化要素にも,もう少し注意する必要がある。

そのような観点で,先に記した紀元前1世紀中頃の慶尚南道昌原市茶戸里1号木棺墓,紀元後2世紀前半頃の海良洞里21号木槨墓という,いずれも朝鮮半島南部から出土したI類の長大な漆弓をみると,東シナ海沿岸の跨湖橋遺跡から出土した,同じくI類の漆弓との関連性に注目せざるをえない。紀元前後に朝鮮半島南部に出現し,少し遅れて日本列島に登場するI類長大弓は,鳥霊思想にともなう他の文物などとともに,南方からもたらされた文化複合の構成要素ではないだろうか。

もしそうだとすれば,朝鮮半島や日本列島へのI類長大弓の伝播も,東南アジアや南太平洋の島嶼群と同じように,オーストロネシア語族の拡散にともなうもの,と説明できるのではないか,そう考えたくなる。ところが,半島南部や列島へのI類長大弓の伝播期は,その拡散開始期と,3000年以上もの隔たりがある。しかも,その拡散が日本列島まで波及した確実な言語学的,考古学的な証拠は乏しい。オーストロネシア語族の日本列島への拡散に言及する言語学者もいるが(Blench2009),少なくとも現時点では根拠薄弱である。オーストロネシア語族は,すでに農耕社会が形成され人口圧が高かったインドシナ半島には入植できなかった。東シナ海沿岸や黄海沿岸に沿って,それよりさらに強い漢族の人口圧を撥ね退けながら,北に向けて入植地を広げたとは考え難い。I類長大弓を含む南方系文化複合の北に向けての伝播に,オーストロネシア語族の拡散というシナリオを,そのまま単純に摘要することはできない。

それでは,南方系文化複合の日本列島への伝播を,どう説明すればよいのだろうか。有力な説のひとつに,民族学者の岡正雄に代表される,弥生文化江南起源説がある(岡1979)。揚子江の河口地帯に勢力のあった呉や越は,紀元前5世紀から4世紀後半にかけて滅亡した。漢族の南下にともなう非漢族の動揺・混乱は激しく,江南から水稲栽培・漁労民の民族移動の波が発生した。それが朝鮮半島や日本列島へも波及し,弥生文化成立の契機となって南方系文化複合をもたらした。大まかには,そのような説である。こうした弥生文化江南起源説は,池橋宏(池橋2005)などのイネ学者や,中橋孝博(中橋2004)などの人類学者,大林太良(大林1987)などの民族学者からは広く支持されてきたが,考古学者からはあまり肯定的な評価を受けることのない議論である(中橋2004・安本2013)。

弥生文化の成立を,江南との関係だけで議論することには確かに限界があるが,その影響については再考の余地がある。ただし,楚や越の滅亡と関係しているとするなら,日本列島にほとんど弩弓が入ってこなかった事実とは矛盾する。なお本論では,この問題についてはこれ以上は深入りしない。それというのも,I類長大弓の出現は,弥生文化が成立した後に起きた,時期的に異なる事象だからである。弥生文化の成立は,紀元前6世紀前後だろうが(田中2014),I類長大弓が朝鮮半島南部に出現したのは紀元前1世紀頃以降,日本列島に出現したのは早くても弥生時代中期,確実には古墳時代に入ってからでのことである。漆塗りI類長大弓の伝播は,弥生時代の開始,稲作文化の受容とは関係なく,何百年か遅れて起きたできごとである。

要するに,オーストロネシア語族の拡散シナリオでも,外部要因による弥生文化成立シナリオでも,朝鮮半島南部および日本列島へのI類長大弓の伝播は説明できない。別の新しいモデルが必要である。本論では,さしあたって以下のような仮説を提示しておく。

さまざまな状況証拠から,紀元前1世紀に朝鮮半島南部に出現した原始和弓のプロトタイプ,さらにそれに続いて日本列島に出現した原始和弓は,跨湖橋遺跡出土の漆弓に示される,祖オーストロネシア語族の弓に,その起源を求めることができる。つまり,原始和弓の源郷は,オーストロネシア語族のウルハイマートである。太平洋からインド洋にかけてのI類長大弓の分布を俯瞰すると,そう判断せざるをえない。問題は,ではどうやって日本列島まで波及したかである。

結論から先に述べると,I類長大弓に代表される南方系の文化複合は,オーストロネシア語族の拡散,江南地方の混乱による移民の流出といった,巨大で劇的な歴史的事件によってではなく,東シナ海沿岸海洋民の日常的な交易・交流の累積の結果,朝鮮半島や日本列島にもたらされたものだろう。朝鮮半島南部から日本列島への伝播をみても,両者の頻繁な交流にも関わらず,I類長大弓の出現には,少なくとも2〜300年ほどのタイムラグを要した。中国南部から南方島嶼への南方ルートが,急行列車に例えられるオーストロネシア語族の急速な拡散にともなう伝播であったとすれば,朝鮮半島南部を経て最後に日本列島に至る北方ルートは,各駅に停まり乗り換えも多い鈍行列車の旅に例えられる,時間をかけた伝播であった。

オーストロネシア語族の源郷が,漢族の膨圧により言語的に上書きされてしまった後も,東シナ海および南シナ海沿岸の南方系海洋漁労民の集団は,その生業形態を継承した。海洋漁労民がひろく交易に従事することは,よく知られている。彼らは,浦から浦へ,津から津へと漁労と交易を展開し(寺村1990・後藤2010),周辺の海洋漁労民と広域に交流しながら,その文化や生物学的形質を相互に交換しあったに違いない。時期や地域により緩急の差はあっただろうが,そうした小さな拡散のプロセスが幾度となく断続的に繰り返され累積されて,やがて南方系の文化複合が,朝鮮半島南部へ,さらには日本列島へとたどり着いた。そうした海洋民による間接的伝播モデルを想定できる。

ただし,朝鮮半島南部に,茶戸里1号木棺墓出土例に示されるようなI類の長大な漆弓が出現した紀元前1世紀は,前漢が楽浪郡を設置した影響で,朝鮮半島に鉄器生産が広まった時期に重なっている。海洋民による南方系文化複合の伝達も,そうした歴史的動向と複雑に絡み合っているに違いない。I類長大弓をはじめとする中国南部の文化複合が,朝鮮半島南部にどのような経緯で伝播したかは,未解決の問題である。

3.日本列島への長弓の伝播と普及

繰り返し述べるように,弥生時代中期から後期に相当する紀元前1世紀から紀元後2世紀にかけて,茶戸里例や良洞里例に示されるように,朝鮮半島南部にはすでにI類長大弓が出現していた。有機質の弓が遺存する確率の低さを考慮すると,漆塗りの長い弓が,朝鮮半島南部でかなり普及していたことが窺える。弓の上端(upper-tip)に付ける両頭金具も出現しており,弓をめぐる南方系の文化が受容されていたことを示す。

いっぽう,日本列島では,弥生時代の開始とともに縄文時代以来の短い弓に,半島の影響を受けた改良が加えられ,大阪府亀井例のように,比較的大型で強靭な弓も普及していた。しかし,原始和弓に繋がる,茶戸里例や良洞里例のように極端に長大なI類の弓は,唐古例などその可能性のある断片的資料のみが,ごく一部の遺跡から出土しているに過ぎない。密接な地域間交流からみて,日本列島のヒト集団は,半島で用いられ始めたI類長大弓の存在を知っていたはずだが,その受容と普及にはかなりの時間を要した。

日本列島における両頭金具の最古例は,新潟県城の山古墳出土の漆塗りのI類弓に付属するもので,古墳時代前期前葉に比定されている(胎内市教育委員会2013)。正規報告書が未刊行で確認できないが,杉井健氏のご教示によれば,弓はそれほど長大ではないという。つまり古墳時代に入ってもなお,I類の長大な弓は,日本列島において全面的には受容されていなかった。

極端に長大であるという要件を満たす原始和弓の出現を確認できるのは,想像以上に遅い。5世紀後半の土保山古墳出土弓が,その確実な初現例である(陳顕明1960)。朝鮮半島南部のI類の長大な弓,茶戸里1号木棺墓例とは約500年ものタイムラグがある。土保山例は,裏反りなども含めて,完璧に諸要件を満たす完成された長大な原始和弓である。これ以降,この種の原始和弓が日本列島の主要な弓となり,6世紀前葉の七廻鏡塚古墳例,7世紀前葉の谷山北遺跡例,正倉院御物例へと,その型式がそのまま引き継がれていく。

紀元後5世紀後半に入って,このように完成された姿の原始和弓が唐突に確認できるようになり,そのあと日本列島の標準的な弓として一気に普及した経緯は,現時点では不明である。ただし当時の極東情勢をみると,高句麗の圧迫を受けた百済が苦戦し,西暦475年には漢城を落とされ蓋鹵王が戦死して,一時的に滅亡するという大事件が起きている。日本列島へのI類長大弓の伝播と普及も,こうした国際情勢と無縁ではあるまい。

そこで,弓と違って出土資料にめぐまれ,その年代的変化が精密に分析されている鉄鏃に注目して,別の角度から検討してみる。古墳時代中期の日本列島の鉄鏃は,朝鮮半島南部と連動して変化したことが分かっている。とくに重要なのは,中期前葉に両地域ともに短頸族が総じて長頸化しはじめ,さらに中葉に入ると,鏃身の2倍を越える頸部をもつ極端に長大な長頸鏃が出現し,しかも鉄鏃の大半を占めるようになる,という事実である(鈴木2003・水野2003)。弓と矢は密接不可分な関係にある。5世紀代における,長大な原始和弓と長頸鏃の出現と普及もまた,相即不利の関係にあるに違いない。

朝鮮半島南部と日本列島のそれぞれの民族集団が,5世紀代を通して共通の鉄鏃をもち,連携してそれを発展させたのは,両者がI類長大弓を共有し,対高句麗・新羅戦用の武器の統一を図った結果であろう。5世紀後葉以降,原始和弓の出土例が増えるのは,475年の滅亡を契機とする百済工人の亡命により,日本列島におけるI類長大弓の供給体制が充実したことによる,とみなすことができる。同様の変化は,馬具の生産・供給体制にも認められている。おそらくこの時期に,のちの弓削・矢作に連なる,弓具生産集団の整備が,基本的に完成したのに違いない。

朝鮮半島南部に原始和弓のプロトタイプとなる長大なI類弓が出現した弥生時代中期以降,日本列島の民族集団もその存在を知っていたに違いない。唐古例などに,その断片的な痕跡が認められるので,一部で限定的に導入されていた可能性も大である。しかし,I類長大弓が大々的に導入され,原始和弓として生産と供給が開始されるようなったのは5世紀代以降のことである。

朝鮮半島では,IIa類の複合弓すなわち彎弓が,現在では韓国の「国弓」と捉えられていることに象徴されるように,内陸乾燥地帯に起源をもつ遊牧騎馬民族系の弓が,I類の丸木弓系単一素材弓を完全に淘汰して,今日に至っている。この問題について深入りすることは避けるが,中国南朝とも関係の深かった百済の滅亡が,その後の弓の分布に影響を与えているに違いない。北方ルートを経由して伝播した南方系のI類長大弓は,そののち日本列島にのみ遺存する結果となった。

原始和弓と長頸鏃は,対高句麗・新羅戦に向けて,朝鮮半島南部の友好諸勢力との連合軍編成のため,武器の共有化を目的として,日本列島の民族集団が5世紀代に制度的に導入した兵器だろう。まずは半島派遣軍に供給することを目的に生産が開始されたと考えられるが,長大な弓に熟達させるには相当な訓練を要する。戦士集団るは,弥生時代以来の伝統的な弓に対する執着もあっただろう。新たに原始和弓,I類長大弓を普及させるためには,十分な準備期間が必要だったはずである。原始和弓の普及が5世紀代以降と遅れたことには,そのような背景もあったにちがいない。

以上のように,原始和弓は,日本列島の民族集団が,その初期国家形成の過程で,朝鮮半島南部から制度的に導入した兵器である。したがって,そうした政治システムの外部に置かれた東北地方以北の民族集団とは無縁であり,彼らは縄文時代以来の短い丸木弓を使い続けた。東北地方の古代集落から,上長下短でも長くもない粗末な弓が出土するのは,その結果であろう。

おわりに

本論では,はじめに世界の弓を類型分類し,その分布を地球規模で俯瞰することを通して,各類型が緯線に沿って東西に帯状に分布すること,つまりある地域の弓の種類は,基本的にはその地域の気候や植物相に規定される,ということを明らかにした。

次に本論では,IV類(弩弓)の分布などの考察を通して,特定の地域の弓の種類は,その地域の歴史的・文化的な経緯の影響を受けて,二次的な変異を遂げる場合があることを示した。

つまり,弓の種類は第一義的には生態学的に決まり,次に歴史的・文化的に規定されるのである。本論では,この単純な原理を明らかにした上で,I類の長大弓,原始和弓がいつどのような経緯で日本列島にもたらされたかを,巨視的にたどることを試みた。

I類の丸木弓系単一素材弓は,基本的に温帯および熱帯の樹木被覆率の高い地域に分布する。そのため太平洋・インド洋沿岸の湿潤な地域に多い。日本列島も本来この地域に属する。

I類のなかでも,ヒトの背丈を越える極端に長大な弓,I類長大弓の分布は,オーストロネシア語族の分布域ないしその影響圏ときわめてよく重なる。太平洋の無人の島々に弓を伝えられたのは彼ら以外に存在しえない。I類長大弓の伝播と拡散に,オーストロネシア語族が強く関与していこことは明白である。フィリピン・インドネシア海域および南太平洋の島嶼群に,I類長大弓をもたらしたのは,オーストロネシア語族である。さらに南米大陸にI類長大弓をもたらしたのも,弓矢ともに類似することなどから,オーストロネシア語族である可能性がきわめて濃厚である。南米大陸でアマゾン川源流部の民族集団に弓作りを教え,サツマイモの栽培法を学んで帰還したポリネシア人がいたのである。以上のことを議論したのは,本論が初めてであろう。

東シナ海の杭州湾に面した跨湖橋低湿地遺跡は,オーストロネシア語族の源郷,ウルハイマートのひとつに比定されている。栽培化初期のイネ,家畜化初期のブタ,土器,丸木舟などとともに出土した,世界最古の漆塗りのI類の長弓こそ,オーストロネシア語族が広めたI類長大弓の祖形である。その後,アウトリガー・カヌーを発明して外洋航海能力を獲得した彼らは,I類長大弓を携えて,南方の海域へと拡散していった。

I類長大弓の南方への伝播ルートは,以上のようにオーストロネシア語族の拡散モデルによって明快に説明できる。未解明の問題として残るのが,朝鮮半島南部および日本列島への北方ルートである。漆塗りI類長大弓は,朝鮮半島南部では紀元前1世紀に,日本では痕跡的には弥生時代中期に,確実にはAD5世紀に出現する。中国南部から朝鮮半島南部への伝播経路を明らかにする資料はない。本論では,海洋民による伝播という仮説を示したが,その論拠は不十分である。紀元前1世紀は楽浪郡の設置を受けて,朝鮮半島で鉄器生産が盛んになった時期にあたる。そうした新たな歴史状況が漆塗りI類長大弓の朝鮮半島南部への伝播に関係していた可能性も大きい。資料の増加を待って今後議論を深めるべき問題である。

確実には5世紀に出現する日本列島の原始和弓が,朝鮮半島南部のI類長大弓をプロトタイプとして成立したことはまちがいない。その出現と急速な普及は,朝鮮半島南部と日本列島における長頸鏃の共有という現象と同期している。対高句麗・新羅戦を目的に,半島南部の弓と矢を,列島の民族集団が制度的に導入した結果とみてよいだろう。475年に百済が一時的に滅亡し,亡命工人が列島の生産体制に組み込まれて,原始和弓の共有体制が充実した結果,出土例も増加するのであろう。

弥生時代に一定の改良を受けたとはいえ,縄文時代以来の伝統を残す弓が,古墳時代中期に朝鮮半島南部のI類長大弓をプロトタイプとする原始和弓に一気に換装された要因は,以上のように極東の軍事情勢による。原始和弓の出現以降,弥生時代に比して,集落出土弓の数が,東北地方を除いて極端に減る事実は,弓の生産・供給・管理体制が,弓削・矢作集団の編組という形で,日本列島の初期国家に制度的に組み込まれた結果生じた現象にちがいない。

最後に残されるのは,上長下短という原始和弓の上下非対称の構造が,いつどこでどのように成立したかという問題である。原始和弓に先んじて出現し,そのプロトタイプとなった,朝鮮半島南部のI類長大弓も,上長下短の弓だった可能性を否定出来ない。もしそうだとすると,倭人は短下長上の木弓を使うとした『魏志倭人伝』の記事を,どう読めばよいことになるのだろうか。

謝辞

本論の執筆は,津野仁,内山敏行氏,太田博之氏,宮代栄一氏をはじめ親しい研究者の方々との討論をその契機としている。資料の収集をめぐっては,川口和寿氏,岸本泰緒子をはじめ,多くの方々のお世話になった。本論を完成できたのは,那波市郎社長をはじめ,職場の方々の日頃のご支援の賜である。ここに記して感謝の意を表したい。なお,本論では,環太平洋地域における長弓の伝播がオーストロネシア語族と深い関係にあることを論じたが,彼らの大規模な拡散の起点となった台湾は,職場の前任者で『蘭嶼とヤミと考古学』の筆者である故米澤容一氏が,フィールドとして愛してやまなかった土地である。そのことも最後に記しておきたい。

引用文献

<日本語・韓国語・中国語文献>

- 荒川隆・石丸和正ほか 2004『青田遺跡』新潟県埋蔵文化財調査報告書第133集

- 池橋宏 2005『稲作の起源』講談社

- 大阪文化財センター 1984『亀井遺跡』II

- 大林太良 1987「沿海と内陸水界の文化」『海人の伝統』中央公論社

- 大和久震平 1974『七廻り鏡塚古墳』帝国地方行政学会

- 岡安光彦 2013「古代長弓の系譜」『日本考古学』第35号 日本考古学協会 47−58頁

- 岡正雄 1979『異人その他–日本民族=文化の源流と日本国家の形成』言叢社

- 片山一道 2002『海のモンゴロイド–ポリネシア人の祖先をもとめて』吉川弘文館

- 金関丈夫 1975『発掘から推理する』朝日新聞社

- クリフォード・J・ロジャーズ(今村伸哉訳) 2004「イギリスにおける14世紀のRMA」『軍事革命とRMAの戦略史』芙蓉書房出版

- 広州市文物管理委員会・中国社会科学院考古研究所・広東省博物館 1991『西漢南越王墓』文物出版社

- 国立伽耶文化財研究所・昌寧郡 2011『昌寧 松峴洞古墳群I』

- 国立中央博物館 2012『昌原茶戸里遺蹟1~7次発掘調査総合報告書』

- 国立金海博物館 2012『金海良洞里遺蹟』国立金海博物館学術調査報告第10冊

- 後藤明 2010『海から見た日本人』講談社

- 後藤守一 1941「日本上古時代の弓矢」『弓道講座第4巻歴史編1』雄山閣 1−84頁

- 佐原真 1964「石製武器の発達」小林行雄・佐原真『紫雲出』詫間町文化財保護委員会

- 島根県教育委員会 1999『姫原西遺跡 一般国道9号出雲バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書1』

- ジャレド・ダイアモンド(倉骨彰訳) 2000『銃・病原菌・鉄』草思社

- 正倉院事務所 1988『正倉院宝物中倉I』毎日新聞社

- 神野恵 2000a「弥生時代の弓矢(上)機能的側面からみた鏃の重量化」『古代文化』第52巻10号古代学協会 596−607頁

- 神野恵 2000b「弥生時代の弓矢(下)機能的側面からみた鏃の重量化」『古代文化』第52巻12号古代学協会 596−607頁

- 鈴木一有 1999「鳥装の武人」『国家形成期の考古学』大阪大学考古学研究室 487-502頁

- 鈴木一有 2003「中期古墳における副葬鏃の特質」『帝京大学山梨文化財研究所研究報告』第11集 49-70頁

- 浙江省文物考古研究所 2004『跨湖橋』

- 胎内市教育委員会 2013『城の山古墳の謎に迫る』第1回城の山古墳シンポジウム

- 高久健二 2003「嶺南地域の武器組成–紀元前2世紀後葉〜紀元後4世紀を中心に–」『古代武器研究』vol.4

- 多賀城市教育委員会 1984『市川橋遺跡調査報告書−昭和58年度発掘調査報告書』

- 田中良之 2014「いわゆる渡来説の成立過程と渡来の実像」『列島初期農耕の担い手は誰か』古代学協会 3-48頁

- 築館町教育委員会 2000『伊治城跡』築館町文化財調査報告書第13集

- 陳顕明 1960『土保山古墳発掘調査概報』(高槻叢書第十四集)高槻市教育委員会

- 津野仁 2010「古代弓の系譜と展開」『日本考古学第29号』日本考古学協会 81−102頁

- 寺村光晴 1990「タマの道―タマからみた弥生時代の日本海」『日本海と北国文化』海と日本列島1,小学館

- トール・ヘイエルダール(水口志計夫訳) 1996『コンティキ号探検記』筑摩書房

- 中島直幸・田島龍太郎編 1982『菜畑遺跡』唐津市文化財調査報告書第5集 唐津市・唐津市教育委員会

- 中橋孝博 2005『日本人の起源』講談社

- 中村慎一 2006『長江下流域新石器文化の植物考古学的研究』金沢大学文学部考古学研究室

- 日本考古学協会 1954『登呂本編』東京堂出版

- 野林厚志 2002「狩猟具としての弩弓–雲南怒族の弩弓製作とその射技–」『武器の進化と退化の学際的研究–弓矢編–』国際日本文化研究センター 117–129頁

- 春原平八郎 1966『現代弓道小事典』全日本弓道連盟

- ピーター・ベルウッド(植木武・服部研二訳) 1989『太平洋−東南アジアとオセアニアの人類史』法政大学出版局

- 樋上昇 1984 「出土品の分析−3木製品」『朝日遺跡VII(第2分冊)』愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第138集 169−244頁

- 福井県立若狭歴史民俗資料館 1996『鳥浜貝塚研究』1

- 松木武彦 1985「原始古代における弓の発達–とくに弭の形態を中心に–」『待兼山論叢』第18号史学篇

- 松木武彦 1989「弥生時代の石鏃の発達と地域性–とくに打製石鏃について–」『考古学研究』第35巻第4号

- 松木武彦 2007『日本列島の戦争と初期国家形成』東京大学出版会

- 松本信廣 1978『日本民族文化の起源』全3巻 講談社

- 水野敏典 2003「古墳時代中期における日韓鉄鏃の一様相」『帝京大学山梨文化財研究所研究報告』第11集 71-86頁

- 安本美典 2013『日本民族の誕生–環日本海古民族と長江流域文化の融合』勉誠出版

- 山田奨治 2010「狩猟から武器へ–弓矢の変遷」『弓具の雑学事典』(日本武道学会・弓道専門分科会編)22–23頁

- 米沢市教育委員会 2001『古志田東遺跡』

<欧文文献>

- Adler, B. 1902 Die Bogen Nordasiens. Internationales Archiv fur Ethnographie vol. 15

- Alley, S. 1992 Western Indian Bows. Traditonal Bowyer’s Bible Vol.1

- Ball, D. B. 1996 Notes On West African Crossbow. African Diaspora Archaeology Newsletter Volume 3

- Bellwood, P. 1995 Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation. The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, The Australian National University, Canberra, pp.103-118

- Bernatzik, H. A. 1947 Akha und Meau : Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien. Wagner’sche Univ.-Buchdruckerei

- Blench, Roger. 2009 Remapping the Austronesian expansion. Discovering history through language: Papers in honour of Malcolm Ross pp.35-59 Australian National University

- Blitz, H. J. 1988 Adoption of the Bow in Prehistoric North America. North American Archaeologist, Vol. 9(2)

- Brown, A. R. 1906 The Andaman Island: A Study in Social Antholopology. Cambrige at The University Press

- Clark, J. G. D. 1963 Neolithic Bows from Somerset, England, and the Prehistory of Archery in North-western Europe. Proceedings of the Prehistoric Society (New Series), 29 pp. 50-98.

- Coles, J.M., Hibbert, F.A. & Orme, B.J. 1973. Prehistoric Roads and Tracks in Somerset: 3. The Sweet Track. Proceedings of the Prehistoric Society 39 pp. 256-294

- Ellis, W. 1830 Polynesian Researches During a Residence of Nearly Eight Years in the Society and Sandwich Islands, vol. 4.

- Engelhardt, C., 1865 Nydam mosefund 1859–1863. København.

- Gray, R. D. & Jordan, F. M. 2000 Langage trees support the express-train sequence of Austronesian expantion. Nature: International Weekly Journal of Science Vol.405 pp.1052-1055

- Grayson, C. E. 2007 Traditional Archery from Six Continents.

- Greenhill, S.J., Blust. R, & Gray, R.D. 2008 The Austronesian Basic Vocabulary Database: From Bioinformatics to Lexomics. Evolutionary Bioinformatics, 4 pp.271-283.

- Hall, A. & Farrell, J. 2008 Bows and Arrows from Miran, China.The Journal of The Society of Archer-Antiquaries, #51, pp. 89-98

- Hardy, Robert. 2012 Longbow – A social and military History. Haynes Publishing

- Heine-geldern, R.V. 1932 Urheimat und fruheste Wanderungen der Austronesier. Anthropos 27 pp. 543-619

- Insulander, R. 2002 The Two-Wood Bow. Acta Borealia Vol.17

- Jiang, L. & Liu, L. 2005 The discovery of an 8000-year-old dugout canoe at Kuahuqiao in the Lower Yangzi River, China. Antiquity Vol 79 No 305

- Kaiser, R. E. 1980 The Medieval English Longbow. Journal of the Society of Archer-Antiquaries 23

- Krieger, H.W. 1926 The Collection of Primitive Weapons and Armor of the Philippine Islands in the United States National Museum. United States National Museum, Bulletin 137

- Laubin, R. 1986 American Indian Archery. University of Oklahoma Press

- Lanting, J. N. et al., 1999 Bows from the Netherlands. Journal of the Society of Archer-Antiquaries 42 pp.7-10

- Mariner, W. 1817 An Account of the Natives of the Tonga Islands in the South Pacific Ocean.

- Mason, T. O. 1896 North American Bows , Arrows and Quivers. Annual Report, Smithonian Institution pp.631-679

- Metraux, A. 1946 The Botokudo. Handbook of South American Indians Volume 1, The Marginal Tribes, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology Bulletein 143 pp.531-540

- Niehof, A. 2010 Food, Diversity, Vulnerability and Social Change: Research Findings from Insular Southeast Asia.

- Paterson, W. F. 1984 Encyclopaedia of Archery.

- Payne-Gallwey, S. R. 2007 Crossbow: Its Military and Sporting History, Construction and Use. Skyhorse Publishing

- Perikins, S. 2013 DNA study links indigenous Brazilians to Polynesians. Nature News

- Reeves, N. 1990 The Complete Tutankhamun: The King∙The Tomb∙The Treasure. The American University Cairo Press

- Reid, A. 1995 Continuity and Change in the Austronesian Transition to Islam and Christianity. The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, The Australian National University, Canberra, pp. 333-350

- Reisinger, M. R. 2010 New Evidence about Composite Bows and Their Arrows in Inner Asia. The Silk Road Vol.8 pp. 42-62

- Rule, M. 1983 The Mary Rose: The Excavation and Raising of Henry VIII’s Flagship. Conway Maritime Press, London

- Sather, C. 1995 Sea Nomads and Rainforest Hunter-Gatherers: Foraging Adaptations in the Indo-Malaysian Archipelago. The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, The Australian National University, Canberra, pp. 245-285

- Seligmann, Z. 1911 The Veddas. pp. 331-335

- Schmidt, W. 1906. Die Mon–Khmer-Völker, ein Bindeglied zwischen Völkern Zentralasiens und Austronesiens [The Mon–Khmer Peoples, a Link between the Peoples of Central Asia and Austronesia]. Archiv für Anthropologie, Braunschweig, new series, 5 pp. 59-109

- Sirelius, U. T. 1919 Suomen Kansanomaista Kulttuuria I. (Finish Popular Culture I) Esineellisen kansatieteen tuloksia Helsinki

- Spindler, K. 1994 The Man in the Ice: The Discovery of a 5,000-Year-Old Body Reveals the Secrets of the Stone Age.

- Tregear, E. R. 1892 The Polynesian Bow. Journal of the Polynesian Society pp. 56-59

- Yen, D. E. 1974. The sweet potato and Oceania: an essay in ethnobotany. B. P. Bishop Museum, Bull. 236. Honolulu.

<データベース>

- 国立民族学博物館 2014参照『標本資料目録データベース』http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html

- スミソニアン博物館(Smithsonian Institution) 2014参照 “Collection Search Center” http://collections.si.edu/search/

- オーストラリア国立博物館クックコレクション(The National Museum of Australia) 2014参照 “Cook-Forester Collection Online” http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster

The Origin of the Primitive Japanese Long Bow and the Austronesian Expansion

OKAYASU Mitsuhiko

Single wooden stave bows are widely distributed along temperate and tropical woody coasts and islands of the Pacific and the Indian Ocean. Especially, the distribution of long wooden bow overlaps clearly with the Austronesian expansion regions. Accordingly, we can be certain that the diffusion of long wooden bow is related with the Austronesian expansion to Southeast Asia and South Pacific islands and probably to the South America Continent.

Kuahuqiao, an 8000-year old Neolithic site faced the East China Sea, is hypothesized as a Urheimat of Austronesian. Remains from this site indicate that rice, dogs and pigs had already been domesticated. Dugout canoe and a lacquered wooden long bow are also found at the site. It is likely that the Kuahuqiao bow is a prototype of the Austronesian long bows.

Lacquered wooden long bows start to be used in the southern Korean Peninsula in 1st century BC and the Japanese Archipelago in AD 5th century. There is no doubt that the southern Korean long bows are prototype of Japanese one. And it also seems reasonable to suppose that the Proto-Austronesian long bow is a prototype of those far east bows, even though the route it brought is debatable. Key Words :

Studied period : Yayoi period, Kofun Period, Proto Three Kingdoms of Korea

Studied region : Japanese Archipelago, southern Korean Peninsula, Pacific Rim

Studied subject : bow, Austronesian Expansion, Trans-cultural diffusion

最近のコメント