古代長弓の系譜 2013年『日本考古学』

岡安 光彦

1.はじめに

1.1 日本の弓の二大特徴

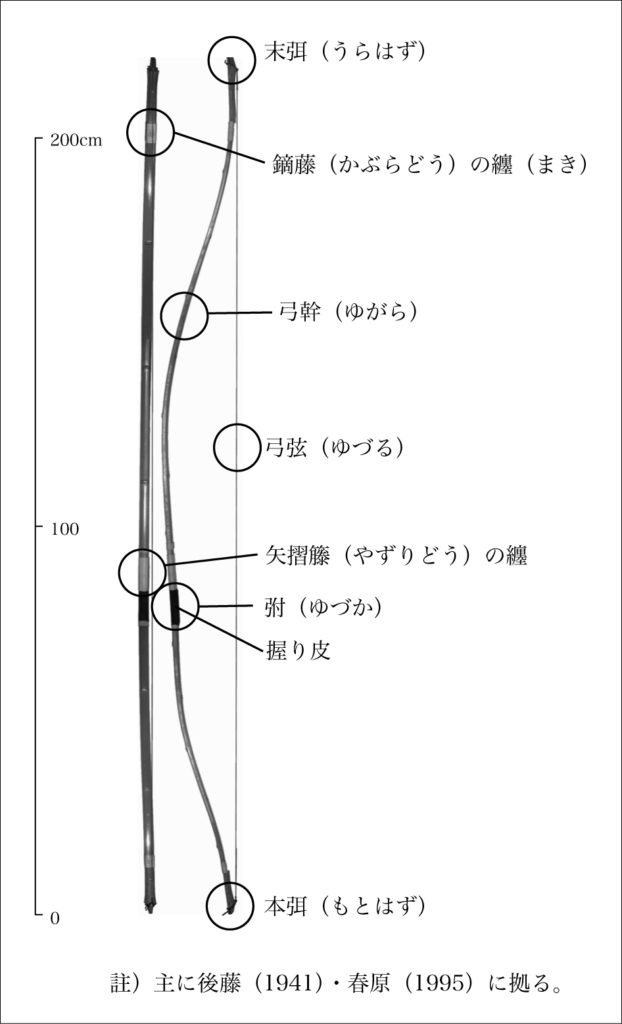

日本の弓には,二つの大きな特徴がある。第一に世界のさまざまな弓の中でも,とび抜けて長大である点。第二に弓束(ゆづか)が弓の中心にない,上下非対称の構造を有する点。この二点である(図1)。

詳しくは後述するが,現在の先住民のなかで最長級の弓を使うのが,ブラジルのヤノマミ族である。国立民族学博物館には208cmに達する弓が収蔵されている。パプア・ニューギニア人も長い弓を使う。これも201cmの弓がある(国立民族学博物館2012)。いずれも2mを超える長大な弓である。

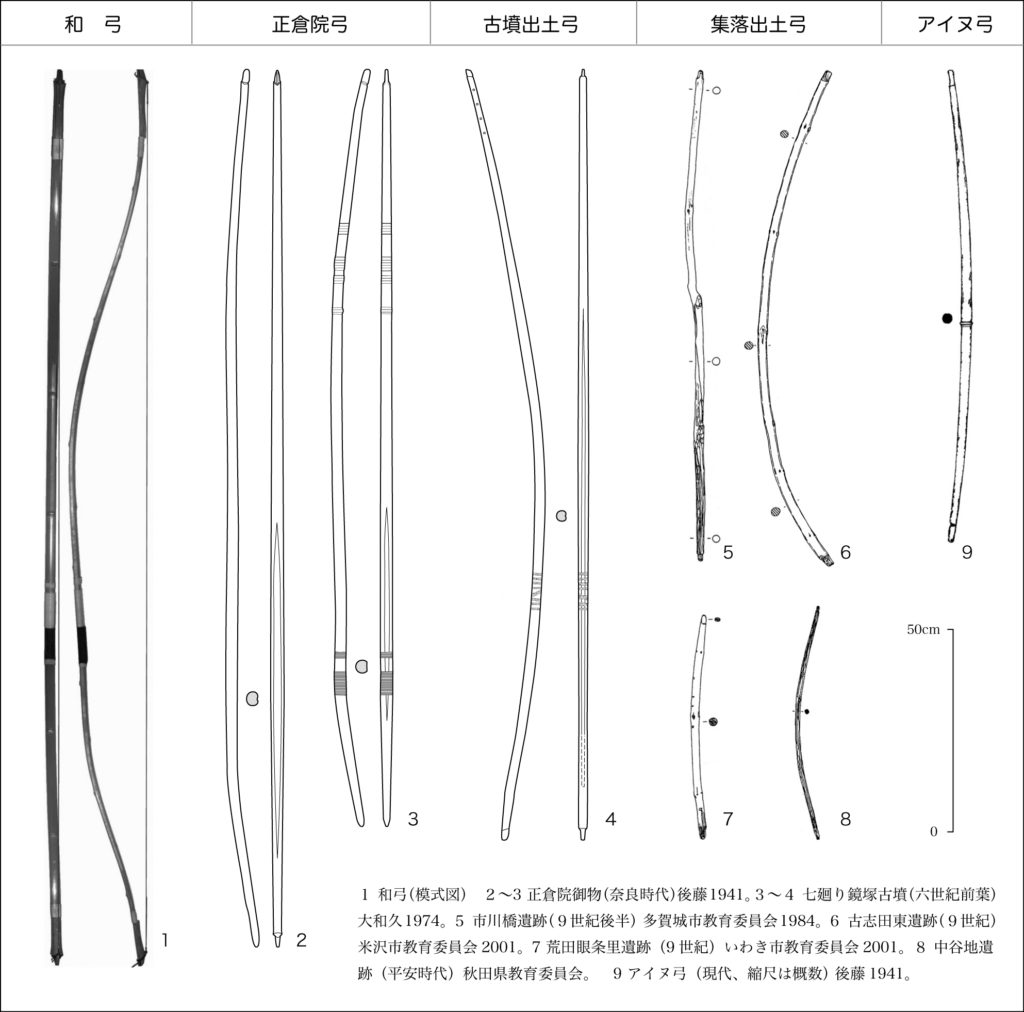

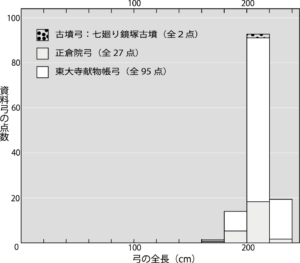

いっぽう,日本の弓は,昔から長さ7尺5寸(227cm)とされてきた(大槻1956)。ただし,この寸法は,親指と人差し指を広げた長さを5寸として,手量りした場合の概数である。実際の弓はもう少し短い。現在の和弓では,7尺3寸(221cm)をもって標準的な長さとする。正倉院に現存する奈良時代の弓は,これよりやや短く,平均6尺9寸(206cm)で,7尺(210cm)台の弓が最も多い。ただし最長の弓は7尺5寸(224cm)に達する。『東大寺献物帳』に記録された弓は,平均7尺1寸(212cm)と,やはり7尺を超える弓が大半を占める(帝国博物館1880)。古墳時代にも,2m前後の弓が報告されている(大和久1974,陳顕明1960)。日本の弓は,世界の諸民族の弓の中でも,群を抜いて長大な弓であることが分かる。

日本の弓が,東洋の長弓を代表するなら,西洋のそれを代表するのが,イギリスのロングボウであろう。英仏百年戦争において,数に勝るフランス重騎兵とクロスボウ部隊を繰り返し撃破した武器として,よく知られている(ロジャーズ2004)。イングランド弓兵が用いたロングボウ,すなわちイチイ材の長弓は,一般に6フィート(1.8m)程度の長さである(Kaiser1980)。沈船メアリー・ローズ号から発見された16世紀の弓250点のなかには,6フィート11インチ(211cm)に達する弓も報告されているが(Rule1983),和弓の長さには一歩およばない。日本の弓は,洋の東西,過去現在を問わず,比類の無い長さの弓と考えてよいであろう。

日本の弓のもう一つの特徴,上下非対称の構造に関しては,『魏志倭人伝』に「木弓短下長上」の記述が残されており,遅くとも弥生時代から,周辺諸民族にその独特の構造を知られていたことを確認できる。

1.2 津野による通説否定

このように,日本の弓は,先史時代から今日に至るまで一貫して,きわめて長大な上長下短の弓であった,というのが武器史研究の常識であり,通説であった(後藤1941)。ところが,近年この通説を真っ向から否定する見解を表明したのが,津野仁である(津野2010)。

津野は,これまで見過ごされてきた集落出土弓を集成し,それらのなかに6尺(180cm)を超える長弓が含まれない事実を明らかにした。長くても160cm止まり,大半が120cm台未満の短い弓で,上長下短でもない。作りはいたって簡素で,多くは塗りのない白木弓である。これまで先史・古代の弓を代表すると考えられてきた,精緻な作りの長大な古墳・正倉院弓とは全く異なる(図2)。

そこで津野は,集落址という日常生活の場から出土する,そうした粗製の短い弓こそが,実用に使われた弓ではなかったかと考えた。いっぽう,正倉院の弓や『東大寺献物帳』に記録された弓に関しては,「これまで無批判にこれらの弓を日本の弓の一般的な傾向としてきた」が,実際は「祭祀用や儀礼用の弓であり,実戦用の武器の実態を示すものではなかった」と論断して,従来の考古学や弓道史の常識を全否定する考えを示したのである(津野2010,95頁)。

1.3 通説は否定できるか

集落出土弓に,これまで知られてきた長弓が認められない,という津野の指摘はきわめて重要である。とはいえ,それだけの理由で,先史・古代の長弓を,祭祀・儀仗のための非実用弓と決めつけてしまうのは,早計ではないだろうか。たとえば,次のような点を考えてみる必要があるのではないか。

『伴大納言絵巻』は,貞観8(866)年に起きた応天門の変に取材した絵巻である。検非違使や武官の姿が精密に描かれ,絵巻制作期の平安時代末期,12世紀後半頃の武器や武具の有り様を詳しく知ることができる(出光美術館2006)。とくに本論との関係で重要なのは,描かれている弓がすべて長弓という点である。集落出土弓のような短い弓は出てこない。廷尉に率いられ,甲冑に身を固めて騎乗し,伴邸に向かう随兵たちは,黒漆塗りの長弓を把持している。同じ検非違使の一行でも,赤い衣装を着け,松明をかざす火長は,朱塗りの長弓を持っている。大内裏の内側に立つ武官は,繁く藤巻を施した上等な黒漆塗りの長弓を手にしている。人々は,身分や職能に応じて精粗さまざまな弓を持つが,長弓であることは共通している。そして,検非違使たちの持つ弓が実戦用であることは間違いない。津野の主張が正しいならば,簡素な短弓が,実戦用の弓として,絵巻の中に1点も描かれていないのはなぜだろう。

もう一つ,別の例を示そう。『平治物語絵巻』は,平治元(1160)年に起きた平治の乱に取材した絵巻物である。乱から100年ほど後に制作され,鎌倉時代の武装を知る貴重な手がかりとなる。この絵巻では,きわめて多数の武士が弓を手にして登場するが,やはりすべて長弓である。繁く藤巻した上等な黒漆塗りの弓もあれば,巻の少ない比較的簡素な黒漆塗りの弓もある。徒歩の兵士には塗りのない白木弓を持つ者もいる。節の多い自然木の凹凸をそのまま残した塗りのない「荒木弓」を用いる兵士も登場する。こうした絵柄から,先の『伴大納言絵巻』以上に,登場する将兵の身分や役割に応じて,さまざまな弓の特徴が細かく描き分けられていることが分かる。しかし,ここでも津野が主張するような短い実用弓は,どこにも描かれていない。

これらの絵巻から,平安時代末から鎌倉時代の弓は,精粗いろいろあるが,すべて上長下短の長弓であったことが分かる。実は津野も,この点は否定していない。

津野は次のように主張する。古墳時代や奈良時代の上長下短の長弓は,葬儀用あるいは国家儀仗用の非実用弓であった。狩猟や戦闘用の実用弓としては,集落出土の簡素な非長弓が用いられていた。しかし平安時代末以降になると,それに代わって,国家儀仗用の非実用弓の系譜を引く上長下短の長弓が,武士の戦闘弓へと変化した。つまり,千年以上ものあいだ専ら祭祀儀仗に使われていた長大な非実用弓が,平安時代のある時期に,これも長く狩猟・戦闘用に使われていた短い実用弓に取って代わって,武士の戦闘弓へと変身したというのである。

もちろん,津野のこの主張は受け入れがたい。これまで通り,正倉院に現存し,東大寺献物帳に詳しい記録のある奈良時代の長弓が,丸木弓から合わせ弓へという平安時代の革新を経て,そのまま順当に平安時代末期・鎌倉時代の長弓へと発展した,と考えたほうが,はるかに単純明快で理に適っている。

1.4 集落出土弓という問題

とはいえ,古代の集落址から出土する簡素な作りの非長弓をどう評価すべきか,この点に関しては依然として問題が残る。本論の目的は,津野によって光を当てられた集落出土弓が提起する問題を,異なる観点から検討し直すことにある。

なお,考古学において,出土品の用途をめぐる議論は,「どう解釈したいか」の水掛け論に陥りやすい。そこで,そうした不毛の論争を予め回避し,可能な限り客観的に問題を考察するため,次にいったん考古学を離れて,民族学的資料に目を向けてみることにしたい。

2.弓長の民族学

2.1 民博弓の概要

国立民族学博物館には,標本資料約25万件が収蔵されている。おもに生業・生活・儀礼・製作技術にかかわる用具類である。同館のデータベースには,それら全件に関して,標本資料名,地域,民族,寸法・重量などの基本情報が収録され公開されている。本論にとって好都合なのは,標本資料名として「首飾り,帽子,下駄,仮面,皿,箸,スプーン,ざる,椅子,鎌,鋤,吹き矢,口琴,凧,独楽」など,その用具の使い道が登録されている点である(国立民族学博物館2012)。このため,どの地域で,どんな民族が,どんな用具を使っているか(作っているか)を,具体的に知ることができる。弓の種類や用途,長さによる使い分けについても,何らかの手がかりを得られる可能性が高い。

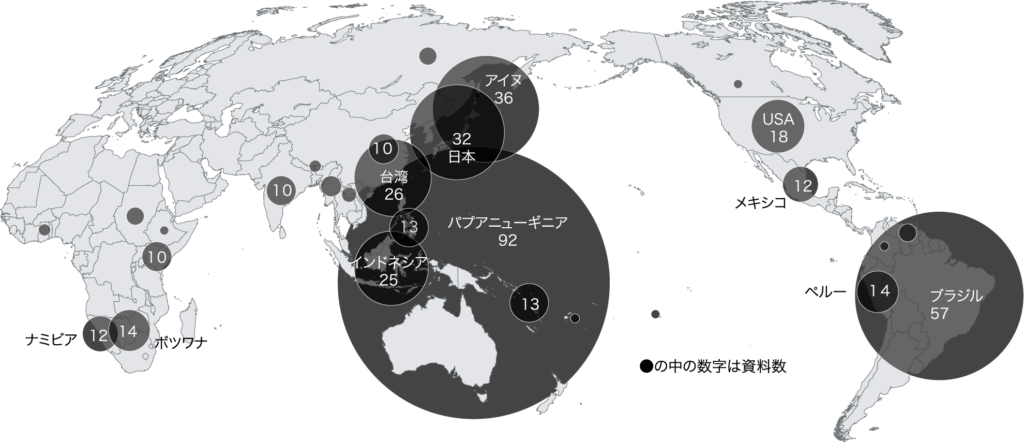

そこで今回,この目録を「弓」で検索してみた。すると835件が抽出されたが,その中には胡弓,西洋楽器の弓,弓張り提灯など,弓とは全く無関係な資料も含まれている。そこで一件ごとに確認して,それらは除外した。ただし写真から判断して,弓錐や原始的な楽器の弓など,遺物として出土した場合にはその形状が弓と区別できないような資料は,あえてデータとして採用した。この結果,130の民族ないし地域で用いられている,550件の弓ないし弓状品が資料として残った。このうち寸法や重量の分かる資料は,70の民族ないし地域で用いられている230件である。これら550ないし230件の弓関連資料(以下,民博弓と略称する)を対象に考察を進めていく。

民博弓の採集地は世界各地に及ぶが,パプア・ニューギニアを中心に,太平洋およびインド洋周辺の地域に偏っている(図4)。いっぽうユーラシア大陸内陸部や北西部の資料は乏しい。このため,資料の大半を前者の地域に多い直弓が占めている。逆に後者で卓越している彎弓は,民博資料にほとんど含まれていない。本論の目的は,概ね直弓の範疇に属する日本の弓を考察することにあるので,この点は直接の障害にはならないと考える。

なお,彎弓は弦を外すと強烈な裏反りのため大きく湾曲してしまい,全長を測りにくい。このため,民博資料にもわずかに含まれる彎弓については,数値的な分析の対象から除外した。今回分析の対象としたのはすべて直弓である。厳密には日本の弓にも弱い裏反りがあるが,直弓として扱う。

民博弓550件には,その登録名称から少なくとも26種の用途を数えることができる。簡単に整理すると次のようになる。

- 弓とのみ記載(390件,全体の7割)

- 非実用弓(90件,全体の2割):愛の告白用弓矢,上棟式用弓,荒神神楽・隠岐神楽・佐陀神楽など神楽の採物(弓矢),踊り棒(弓形),年中行事用弓,楽器(楽弓),儀礼用弓,綿弓,奉納用弓,魔術用弓,弓錐,採血用弓,成人式儀礼用弓,玩具(弓),競技用弓,子供用弓,男性用弓,祭儀用弓,人形芝居用弓,祭礼用弓

- 狩猟・漁撈用(60件,全体の1割):狩猟用弓,鳥撃ち用弓,ハト捕り用弓,仕掛け弓,漁撈用弓

- その他の弓:練習用弓(2件),戦闘用弓(1件,ただし狩猟・漁撈兼用)

ちなみに,津野が古墳出土弓に対して想定した,葬送儀礼用の弓という用途は,検索されなかった。民博弓の用途を見る限り,非実用の具としての弓が用いられるのは,一般に祭祀や祝儀の場である。

民博弓でもっとも多いのが,弓とのみ名称登録されている約390件で全体の7割を占める。次いで多いのが,祭儀用,子供用,奉納用,楽弓といった弓本来の用途から外れた,非実用的な弓,あるいは弓以外の弓状製品で90件,全体の2割を数える。狩猟・漁労用と特記された弓は60件で,全体の1割と少ない。さらに戦闘用の弓は,ブラジルのカマユ族が漁撈用のそれを戦闘と狩猟にも兼用していることが分かる1例しかない。

このように登録された名称のみから判断すると,民博弓には狩猟・漁労用の弓の割合は少ない。戦闘用の弓は1例のみである。しかし,この点には注意が必要である。資料の内容を十分に反映していないからである。

この点を補って考える上で,同館の資料の一部を構成するジョージ・ブラウン・コレクションが参考になる(国立民族学博物館2012)。ニューギニアを中心に南太平洋で採集された3000点の資料で,そのなかに弓26点が報告されている。内訳は狩猟用が3点,残り23点は戦闘用の弓で資料の大半を占める。登録資料名以外に,この情報を加えると,民博弓には少なくとも24点,4%ほどの戦闘弓が含まれることになる。

実際には,弓とのみ登録された資料のなかに,狩猟用や戦闘用,とくに戦闘用の占める割合が非常に大きいとみられる。長さのデータを欠くものの,パプア・ニューギニア弓の大半が,ジョージ・ブラウン・コレクションで戦闘用と分類された弓と同型式であることも,この判断を支持する。この点に関しては,さらに後述する。

2.2 民博弓の長さと重さ

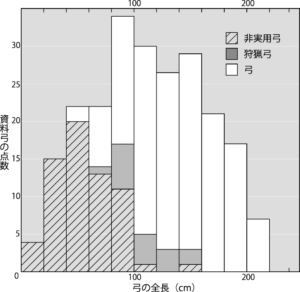

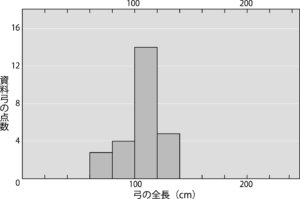

寸法や重さのデータがある民博弓230点について,弓の長さをみると最短が14cm,最長が208cm,平均が111cmである。登録された名称をもとに非実用弓(弓以外の弓状製品を含む),狩猟弓,弓一般の三種に分類して度数分布グラフを描くと図5のようになる。

長さ100cmを切ると,非実用弓の割合が高くなり,80cmを切ると卓越し始め,60cm未満になると,ほぼ全てが非実用弓で占められることがわかる。

出土弓は,それが実用品なのか,それとも非実用品なのか,判断するのが難しいことが多い。この点,民博弓が示すデータは一つの参考基準になるだろう。出土弓の場合でも,60cm未満の短いものは,非実用弓の可能性が高いに違いない。100cm未満のものも,その半分程度は非実用弓の可能性があるとみてよい。集落・官衙出土の弓のうち,短いものに祭祀遺物との共伴例が多いという津野の報告は,民博弓が導く判断とよく一致する。

いっぽう,狩猟・漁撈弓には,110~120cm前後の中位の長さに属するものが多い。あまり長大なものはなく,長くても160cm未満である。津野が報告した集落・官衙出土弓も,最長が161cm,平均長が116cmと同じ長さのグループに属している。この点は注目すべき事実である。

これに対して,民博弓における「弓」の度数分布は,より長大な側に大きく広がっている。先述したように,こうした大型弓にはパプア・ニューギニアやブラジル・カマユ族などの用いる戦闘弓の占める割合が多いと考えられる。

以上のことから,弓の長さと用途には,短い非実用弓,中くらいの長さの狩猟弓,長大な戦闘弓という,大きく三つの類型を設定できそうである。

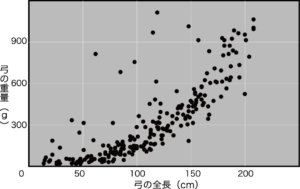

次に,弓の重量についても検討してみよう。民博弓の重量は,10g未満のものから1kgを超えるものまで非常に幅がある。図6は,横軸に弓の長さ,縦軸にその重さをとった,民博弓230例の散布図である。当然だが,弓の長さと重さとは,基本的に相関する。長ければ重く,短ければ軽い。

まず注目したいのが,100cm未満の部分である。長さと重さはここでも相関するが,部分的な回帰直線は傾きが小さい。別の言葉でいうと,長くなってもあまり重くならない。これは,この部分に非実用の,形だけの弓が集中していることに起因する,そう判断して間違いあるまい。

これに対して100cm以上をみると,この部分の回帰直線の傾きは大きい。つまり,長くなれば順当に重くなる。この部分に実用弓が集中しているからである。

いっぽう,むやみに重かったり軽かったりする弓,それらはもちろん非実用弓である。長さと重さのバランスのとれている弓,それが実用弓である。

出土品の実用性を評価する際にも,一般的な弓に比べ短い弓,厚さを欠く弓,細い弓,逆に極端に厚い弓や重い弓などは,祭祀用の非実用弓の可能性が高い,と判断してよいであろう。

2.3 アイヌの弓,ニューギニアの弓

民博弓の分析から,世界の諸民族が用いる弓には,短い祭祀用の非実用弓,中くらいの狩猟弓,長大な戦闘弓という,三類型を設定できることを示した。ただし,狩猟弓と戦闘弓の区分には,未だ不明確な点が残されている。そこで次に別の観点から,その違いを考察してみよう。

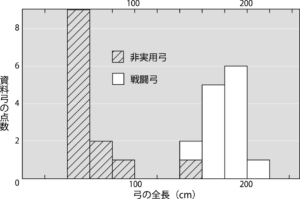

図7は,民博資料のうち,アイヌ弓26点の長さの度数分布を示したグラフである。最小66cm,最大128cm,平均105cmと非常に短い。他民族が戦闘の際に用いる長大な弓を欠いている。それはなぜだろう。

結論から述べれば,戦いに毒矢を使うことが,アイヌが長大な戦闘弓を必要としない最大の理由と考えられる。石川元助も次のように述べている。我々日本人の祖先が毒矢を用いてきた形跡はない。対してアイヌの毒矢は早くは平安時代から日本人に注目されてきた。寛文9年(1669年)に起きたシャクシャインの乱では,毒矢(ブシヤ)すなわちトリカブト毒矢と短いアイヌ弓で戦い,松前藩をはじめ幕府軍を散々に悩ませている。三国志東夷伝にもアイヌと同じトリカブト毒矢文化を有する北方系諸民族が登場する。その弓はいずれもアイヌ弓と同様,3尺から4尺と短い(石川1994)。

アイヌ弓に長大な戦闘弓が含まれないのは,彼らが東北アジアおよび北太平洋の沿岸に居住する,主として海獣狩猟をなす民族に担われた,トリカブト毒矢文化圏に所属しているからである。

いっぽう,アイヌの弓と対照的なのが,パプア・ニューギニアの弓である。図8はパプア・ニューギニア弓26例の度数分布である。このうち非実用弓と分かっているものは13点あり,最小41cm,最大141cm(280gと軽い),平均64cmと短い。これに対して実用弓は同じく13点あり,最小154cm,最大201cmと長大である。長短両群の度数分布は重ならない。

パプア・ニューギニアではつい近年まで,数10〜数100人からなるひとつひとつのムラが政治・軍事的主権団体として割拠抗争してきた(塩田1994)。長大な民博弓は,そうした戦闘に用いられた弓である。なお,パプア・ニューギニアでは,狩猟や漁撈にもこの長大な弓を兼用する。アイヌとは逆に,専用の狩猟弓は持たない。民博には同型式の長大な戦闘弓が大量に収蔵されている。

似たような長大な戦闘弓は,他にも南北両アメリカ大陸,フィリピンなど,多くの地域や先住民の間でも用いられている。たとえば先に紹介したブラジル・ヤノマミ族の弓も,180cmから208cmと長大である。

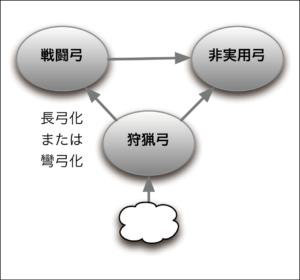

こうした長大な戦闘弓,あるいは短い非実用弓の成立をめぐっては,次のようなプロセスがあったと推定できる。

弓の出現は,確実には中石器時代まで遡れる(2012Hardy)。新石器時代の壁画に描かれた狩りの様子などから判断して,当初は狩猟を目的に発明された道具であったと考えてよいであろう。国立民族学博物館の狩猟弓には長さ110〜120cm前後のものが多い。その長さが,一般的な狩猟活動に適しているからであろう。

弓のもつ象徴的な意味だけを残して,狩猟弓から分化したのが,祭祀用や縁起用の非実用弓である。弓本来の獲物を矢で仕留める機能を失い,小型軽量化したと推定できる。

これに対して,戦闘用の弓は,狩猟に求められる以上の高い性能,強力な殺傷力と飛距離とを求められた結果,長大化したと考えられる。長大化した弓の出現は早く,新石器時代のヨーロッパでは,すでに175cmに達する長弓が登場する(2012Hardy)。鉄器時代に入るとさらに長大化し,190cmを超える長弓も現れる。

世界の弓を集めた民博資料が,大中小三種の長さの,異なる性格の弓によって構成されるのは,以上の経緯をたどって弓が発達してきた結果である。そう考えてよいであろう。

なお,ここで簡単に補足しておくと,長大化する代わりに,強い裏反りを与えて彎弓化することによって弓を強化し,戦闘弓としての要求を満たした,ユーラシア大陸内陸部のような地域もある。

ようするに,戦闘用・狩猟用・祭祀用という三種の弓が,その用途に応じて大中小に分化する現象は,世界の諸民族に広く認められる一般的な傾向である。日本の弓も,同様の発達と分化を遂げた可能性が高い。ただしアイヌやニューギニアのように,弓の三類型のうち,戦闘弓や狩猟弓を欠く場合があることも,想定しておく必要がある。

以上の民族学的資料に基づく分析を踏まえて,次に再び考古学的資料の検討に立ち戻ることにしたい。

3.原史・古代の日本弓

3.1 集落出土弓の概要

津野が集成した集落出土弓は67点ある(津野2010,88頁)。

時期的にみると,9世紀前後とされる資料が49点と大半を占め,8世紀が8点,10世紀が5点と続く。つまり,おおむね奈良時代から平安時代中頃までの,平安時代前期に中心を置く資料,と捉えることができる。

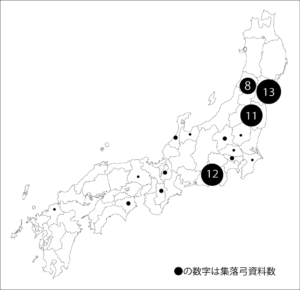

地域的にみると,静岡県出土の12点を除くと,宮城・福島・山形の3県で32点とほぼ半数を占め,東北地方南半に極端に偏った資料である。また東日本の資料だけで,全体の8割を占める(図10)。

津野の判断によると,このうち官衙・都城関係の遺跡から出土した資料が24点で全体の3分の1,城柵関係遺跡出土が12点で約2割,両者を合わせて36点と過半数を占める。祭祀関係遺跡出土資料が9点とこれに続くが,そのうち7点が静岡県大谷川遺跡から出土した資料である。

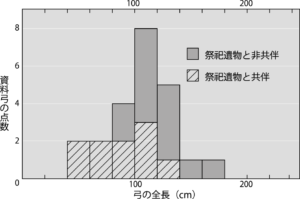

津野が集成した67点の集落出土弓のうち,全長が分かる資料は23点ある(津野2010,91頁)。それらの弓長は平均116cm,58cmから161cmの範囲に収まる(図11)。津野が指摘するように,短い弓は祭祀遺物と共伴する頻度が高い。

3.2 古墳・正倉院弓との比較

これに対して,津野が非実用弓と見なした,古墳・正倉院・東大寺献物帳弓あわせて125点の弓長は平均210cm,最小でも175cm,最大のものは225cmに達する(図12)。先の集落出土弓に比べると,長さの近似するものが多く,弓長のバラつきが小さい。

さきの集落出土弓と,これら古墳・正倉院弓の二つの弓群の長さは,全く異なる。度数分布グラフも重ならない。津野が両者を異質の弓群と捉えたのは,もっともである。

古墳・正倉院の長弓は上長下短の構造をもち,丁寧な仕上げで弓幹に樋を施す。漆が塗られ,巻を施されたものも多い。

これに対して, 津野の観察によれば, 集落出土弓は長くても161cmまでの非長弓で,いわゆる上長下短の形状でないものが多い。削りも部分的かまったくない。樋もないか簡略化されている。巻も塗りもない白木弓が大半である。

このように極端に長さの異なる,作りも構造も装飾も別種の弓群が,同時代に並存したのはなぜだろう。両者の出土場所あるいは保管場所が異なるのはなぜだろう。集落出土弓のなかでも,短い弓に祭器的傾向が認められるのはなぜだろう。

これら一連の問題に対して,津野は,短い祭祀用の非実用弓,中位の長さの戦闘・狩猟兼用の実用弓,長大な 葬送儀礼ないし国家儀礼用の非実用弓という,独自の弓の類型を設定することで,その答えとした。

短い簡略化された弓の一群を,祭祀用の非実用弓と解釈することに異論はない。世界の諸民族の一般的な弓のあり方とも,完全に合致している。

問題は,残る二つの弓群,すなわち集落出土の中くらいの長さの弓と,長大な古墳・集落出土弓の位置づけである。

結論から述べると,長大な古墳・正倉院・献物張弓は,やはり戦闘弓と見なすべきではないだろうか。そうすれば,世界の弓の民族学的な諸事例とも合致する。また,『伴大納言絵巻』や『平治物語絵巻』などに描かれた,平安末期以降の和弓への変遷も,無理なく説明できる。はじめに述べたように,これまでの通説どおりである,と考えるのが理に適っている。

3.3 蝦夷系武装との関係

最後に残る問題は,集落出土の中くらいの長さの弓群の評価である。津野が指摘するように,大半が実用的な弓であったことは間違いない。

先の民族学的な分析結果を素直に当てはめれば,こうした中位の長さの弓は,狩猟や漁撈に用いた弓とみなすのが自然である。そう捉えれば,日本の古式弓の組成も,大中小の三類型に当てはまる。世界の諸民族の弓と同様の分化を遂げたことになる。

ところが,そう単純化しにくい問題が残る。津野が集成した集落出土弓の長さの組成が,アイヌ弓に近似しているからある(図4,図7)。集落出土弓23点の長さは58〜161cm,いっぽうアイヌ弓26点の長さは66〜128cm,前者にやや長い弓が含まれる点を除けば,度数分布曲線はほぼ重なる。いずれも100cm以上,110cm未満の資料が一番多い。両者のこの類似を,単なる偶然とみなしてよいだろうか。

これに関連して,集落出土弓の大半が東日本,しかも東北地方南半に極端に偏っていることも問題である。津野が集成した長さの分かる集落出土弓の分布は,東北5県で14点と資料の過半を占め,なかでも山形・宮城があわせて10点と圧倒的に多い(図13)。両県ともに該期の大和王権による対蝦夷戦争の最前線であった地域である。

東北地方とくにその北半の地域は,「北の方頭」大刀,無茎鏃,毛抜形太刀,鉄製十字鍔など,日本の他の地域とは異なる,独自色の強い武器を出土する,際立って特殊な地域である。それらの武器を「蝦夷系武装」と呼び,その異質性を繰り返し指摘してきたのは,津野自身である(津野2008)。陸奥国と出羽国は,そうした「蝦夷系武装」圏と律令国家との境界接触領域であり,だからこそ多賀城のような軍事施設も置かれる必要があった,のではなかったのか(七世紀研究会2005)。

そのような背景を考えると,津野が注目した東北地方の集落出土弓もまた,「蝦夷系武装」の一部だった可能性が浮かんでくる。それらの弓が,日本の弓の伝統である上長下短の型式を採用しないのも,あるいはそれが理由の一つなのではないだろうか。トリカブト毒矢文化圏に所属する集団の弓が,東北地方の集落出土弓の重要な構成要素となっている可能性が高いのではなかろうか。

そのように考えるのは筆者だけでなない。たとえば熊谷公男も,出土資料や民族学的考察を踏まえて,古代史学の立場から「蝦夷が用いた狩猟兼戦闘両用の弓は,倭人の弓とは系統を異にする北方系の短弓であった可能性が高い」としている(熊谷2004)。

いっぽう,民族学的資料が教える世界の弓の一般的傾向から見れば,集落から中くらいの長さの簡素な狩猟弓が出土したとしても,不思議はない。津野が集成した集落出土資料には,そうした「生活弓」が含まれている可能性もある。

このように,津野が集成した集落出土弓をめぐっては,多面的な観点から考察する必要がある。蝦夷系の弓と和系の弓とが集成した資料のなかに混在している可能性が高い。東北地方では,蝦夷系の狩猟・戦闘弓が多くを占め,関東以西の弓の多くは,和系の生活弓の可能性が高い。ただし,蝦夷系集団は関東以西にも移住しているので,集落出土弓の投げかける問題は難解である。

現状では,この問題に明確な答えを出すのは困難である。和系の生活弓と蝦夷系の狩猟・戦闘弓との間には,何らかの型式学的な相違点があるのか無いのか,あるとすればどう違うのか,それらの点を解明していくことが,今後の考古学上の課題になるであろう。

いずれにしても,蝦夷系武装圏とその接触境界領域から出土した資料をもって,日本の古式の戦闘弓を代表させることは,適切ではない。

3.4 原史・古代弓の実用性

津野は,古墳副葬弓が過度に装飾的であり,それゆえ非実用弓だという解釈を下した。その最大の根拠は,副葬弓の大半が,弓筈近くに金属性の装飾具を施すことであろう。その判断は正しいだろうか。

弓筈部に金具を通せば,確かに弓の耐久性は落ちる。現代人の観点からすれば,実用性を損なう。しかし弓の威力に直ちに大きな影響はない。くわえて,古墳時代人は,そうした装飾が弓の「威力」を増す重要な装置と認識していた可能性がある。壊れやすくなる不利益より,「威力」を増す利益を重視したことは,十分に考えられる。いずれにしても, 現代的な尺度で実用・非実用を議論しても不毛である。

そもそも古墳副葬弓が非実用的というなら,古墳出土刀は,それに輪をかけて非実用的である。現代人の目から見れば,古墳時代人の武装システムは,どれもこれも非合理性に満ちており,非実用的である。津野の見解が正しいとすれば,副葬品をもとに構築されてきた,現在の古墳時代武器論には,全面的な見直しが必要になる。

念のため補足しておくと,実用性に関する議論が全くできないわけではない。たとえば,弓や大刀の「実用性」が,現代的に見ても改善された時期がある。6世紀末から7世紀前半にかけての時期である。弓からは問題の飾金具が取り払らわれ,耐久性が改善される。飾金具という呪いの具を必要としなくなったと推定できる。大刀も小型・軽量になって,片手で太刀捌きすることが容易になる。実用的な鉄製馬具の規格も統一され,小型軽量化される。隋・唐との接触を通して,武器の「実用性」に対する古代日本人の認識が変化し,現代の我々の感覚に一歩近づいた結果であろう。

考古学における実用・非実用の議論は、誰の目から見ての議論か、を明らかにした上で行われなければならない。

4.むすび

日本の弓は,先史時代から一貫して,他に類をみない上長下短の長弓であった。津野が投じた問題提起によっても,この通説は揺るがない。

4.1 古代長弓の系譜

日本で狩猟弓から戦闘弓が分化し長大化したのは,確実には弥生時代のことである。唐古遺跡や登呂遺跡などの,樋を施された上長下短の長大な弓が,それを裏付ける(日本考古学協会1954)。弥生時代には鏃の重量化が進行し,同時に弦の掛け方も緊縛法から弦輪法へと変化した(神野2000)。弓幹の樋も発達した。いずれも,弓矢の威力,飛距離や殺傷力や命中精度を高める,一連の改良であったとみられる。激しい社会変動に伴って,縄文時代の弓を母体に,長大な戦闘弓が成立したと推定してよいであろう。

日本の戦闘弓は当初,周辺地域と同じように直弓だった。しかしおそらく5世紀後半に半彎弓化し,軽い裏反りを有するようになった。高句麗あるいは新羅との抗争のなかで,彎弓化への要求が生じた結果であろう。5世紀後半の半島情勢,とくに百済の一時的な滅亡が,その契機となった可能もある。いずれにしても,合成弓でないことを除けば,和弓の原型となる形状が,古墳時代の間にほぼ完成したといえる。この点に関しては,いずれ別稿で詳しく論じる予定である。

7世紀以降になると,前述した弓筈近くに金属製の装飾具を取り付ける古い習慣も廃れる。その結果,古式の弓はさらに後の和弓へ近づき,合わせ弓への進化を待つばかりとなった。それが正倉院に現存し,東大寺献物帳に詳しく記録された奈良時代の長弓である。

この奈良時代の丸木弓をもとに,平安時代に入ると伏竹弓(ふせたけのゆみ)のような合わせ弓が開発され,その後の和弓へと継承されていく。要するに,弓は通説どおりの発達の道をたどったと考えて良い。

4.2 日本の弓の特質

すでに述べたように,世界の戦闘弓には,狩猟弓の威力を増大させて分化していく過程で,イギリスのロングボウのように長大化する方向へと発達したもの,ユーラシア大陸内陸部の弓のように弩弓化・合成弓化する方向へと発達したもの,という二つの大きな流れがあった。

日本の戦闘弓は,上長下短という独特の構造をその初期の段階から堅持しつつ,まずは長大化し,ついで彎弓化し,さらに合成弓化して,弓の二大系統の特徴を一つの弓に多重継承するという,世界史上,最も複雑で特殊な発展を遂げた弓ということができる。

このように,基幹となる在来の要素を頑なに保持しつつ,同時に新来の要素を柔軟に取り入れ,両者を矛盾なく一体化していくという文化受容のあり方は,古墳時代の刀剣類の型式にも,さらには日本古代王権神話の構造にも認められる,日本の基層文化に固有の特質である(岡安2012)。弓の場合には,とくにそれが顕著である。日本に固有であると同時に,世界の弓の長所を取り入れて一つにした,類まれな弓である。

4.3 今後の課題

集落出土の簡素な非長弓は,津野が意図しなかった問題を,考古学に提起することになった。かつて津野が「蝦夷系武装」と概念化した,北方の異民族の武器体系に属する弓である可能性が高いからである。アイヌの弓に長さが近似していることや,その分布のあり方も,それを裏付ける。

ただしそのいっぽうで,各地の集落出土弓の中には,狩猟や漁撈に用いられた,和系の生活弓が含まれている可能性もまた高い。

現時点においては,蝦夷系の弓と和系の弓とを型式学的に区別することは困難である。両者の差異の有無を含めて,北方接触境界世界における弓の分析が,今後の重要な研究課題となってくるだろう。そしてその際,津野が行った弓の製作技法をめぐる精緻な分析が,きわめて重要な意味を帯びてくるはずである。

謝辞

津野仁氏は親しい研究仲間である。弓の長短をめぐっても,これまでさんざん議論を重ねてきた。2010年に筆者の見解と真っ向から対立する主張が発表されたので,本論ではこれを全面的に批判させていただいた。弓をめぐる考古学的な議論が,これを機に活性化することを願って止まない。

本論を執筆するに当たっては,津野氏との議論はもちろんのこと,内山敏行氏,太田博之氏,宮代栄一氏はじめ親しい研究者の方々との内輪の勉強会で,さまざまなご教示をいただいた。鈴木一有氏には資料集めにご協力いただいた。弓の長さと用途とを調査する上で,国立民族学博物館の標本資料目録データベースは大きな助けとなった。記して感謝の意を表する次第である。

引用文献

【日本語文献】

- 陳顕明 1960『土保山古墳発掘調査概報』(高槻叢書第十四集)高槻市教育委員会

- クリフォード・J・ロジャーズ(今村伸哉訳) 2004「イギリスにおける14世紀のRMA」『軍事革命とRMAの戦略史』芙蓉書房出版

- 後藤守一 1941「日本上古時代の弓矢」『弓道講座第4巻歴史編1』雄山閣 1−84頁

- 石川元助 1994『毒矢の文化』紀伊國屋書店

- 神野恵 2000.10「弥生時代の弓矢(上)機能的側面からみた鏃の重量化」『古代文化』第52巻10号古代学協会 596−607頁

- 神野恵 2000.12「弥生時代の弓矢(下)機能的側面からみた鏃の重量化」『古代文化』第52巻12号古代学協会 596−607頁

- 熊谷公夫 2004『古代の蝦夷と城柵』吉川弘文館 170−211頁

- 七世紀研究会 2005『北方の境界接触世界』七世紀研究会

- 日本考古学協会 1954『登呂本編』東京堂出版

- 岡安光彦 2012「神武東征の考古学」『日本考古学協会第78回総会研究発表要旨』日本考古学協会 46−47頁

- 大槻文彦 1956『大言海』冨山房

- 大和久震平 1974『七廻り鏡塚古墳』帝国地方行政学会

- 塩田光喜「2つの主権2種の法 − ニューギニア高地における戦士共同体と国家」『マタンギ・パシsフィカ:太平洋島嶼国の政治・社会変動』 175−208頁

- 正倉院事務所 1988『正倉院宝物中倉I』毎日新聞社

- 帝国博物館 1880『東大寺献物帳』

- 津野仁 2008「蝦夷の武装」『考古学研究』第54巻第4号考古学研究会 41−60頁

- 津野仁 2010「古代弓の系譜と展開」『日本考古学第29号』日本考古学協会 81−102頁

【英語文献】

- Hardy, Robert 2012. Longbow – A social and military History. Haynes Publishing, Somerset

- Kaiser, Robert E. 1980. The Medieval English Longbow. Journal of the Society of Archer-Antiquaries 23

- Rule, Margaret 1983.The Mary Rose: The Excavation and Raising of Henry VIII’s Flagship. Conway Maritime Press, London

【データベース】

- 国立民族学博物館 2012参照『標本資料目録データベース』http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html

- 国立民族学博物館 2012参照 The George Brown Collection Database. http://www.r.minpaku.ac.jp/GBC/gbc-database.html

2013年5月『日本考古学』第35号(日本考古学協会)掲載

最近のコメント