馬具副葬古墳と東国舎人騎兵(1986年考古学雑誌)

岡安光彦

1986年3月『考古学雑誌』第71巻第4号 pp.54-76

本稿は、1984年3月に明治大学大学院に提出した修士論文に幾分の修正を加え、1985年1月に日本考古学会の『考古学雑誌』に投稿し、1986年3月刊行の同誌第71巻第4号に掲載された論文である。印刷物をOCRで文字起こししたため、誤変換された箇所が残っている可能性がある。予めご承知おきいただきたい。

はじめに

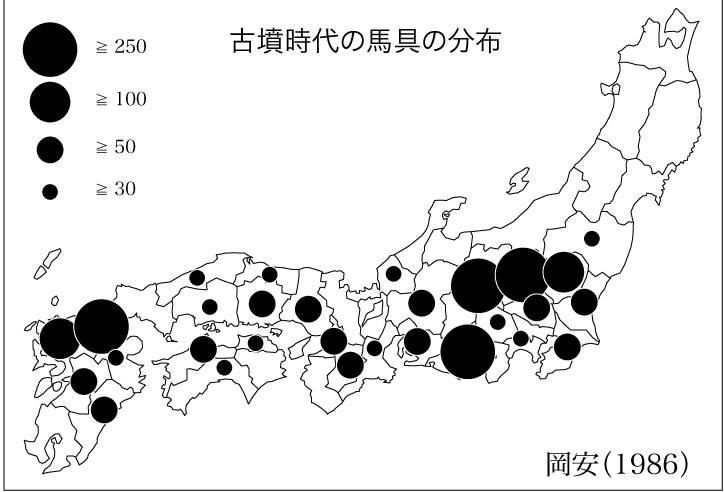

先に「素環の轡」の編年を試みた際(1)、資料を集める過程で、馬具の分布には著しい地域的な偏りがあることに気付いた。我が国には約1000基の馬具副葬古墳が分布しているが、そのうち210基が長野県に、140基が静岡県に集中しているのである。

今までにも、長野県に馬具副葬古墳が多いことは、漠然とではあるが何度か指摘され、盛んな馬匹生産を反映したものと解釈されてきた(2)。しかし、そのような漠然とした議論を離れ、数値データをもとに他の地域との差異を客観的に比較してみると、奈良や大阪などの府県をも遥かに凌駕する大量の馬具が、中部・東海地方に集中していることが分かるのである。これは、単に馬匹生産との関係を指摘するだけでは説明しきれない現象であるように思われる。

たとえば、伊那谷南部の飯田市周辺には、大和盆地の総計を上まわる、75基の馬具副葬古墳が集中している。それらの多くは小円墳であるが、あとで詳しく分析するように、その被葬者の殆どが鉄刀や鉄鏃などの実戦用武器で武装している。そこで、彼等は単に馬匹生産者であっただけではなく、むしろ強い軍事的性格を持った集団であったことが分かるのである。

規模は小さくなるが、同じような馬兵副葬古墳の集中域は、長野と静岡を中心とする中部・東海地方の随所に認められる。それらの集中域は、6世紀代から7世紀代にかけて形成されたものと思われるが、大部分の古墳の年代は6世紀末から7世紀前半に集中している。そこで、そうした馬具副葬古墳の各分布域には、6世紀代から騎馬兵を中核とする何等かの軍事的集団が形成されていた可能性が強く、特に推古朝の時期にはかなりの規模にまで成長していたと推定できるのである。

一方、井上光貞氏と直木孝次郎氏によって、東国における舎人の成立をめぐって、次のことが明らかにされている(3)。ひとつは、「金刺舎人」や「他田舎人」など舎人を氏姓とする者の名称から、彼等の組織化が欽明朝や敏進朝などの時期にあたる、6世紀代に進められたこと、また、彼等が特に信濃と駿河に集中することから、東国舎人の組織化は、それらの地域を中心に進められたということである。

そこで、先の馬具副葬古墳の集中域に示される中部・東海の騎馬兵力と、文献に認められる東国舎人との関係を明らかにすることが、古頃時代の兵制を考える上で非常に重要な課題として浮かび上がってくるように思われる。

たとえば、もし両者に有意な関係が認められれば、古代の騎馬兵力について、従来よりも積極的な評価を下さなければならなくなるだろう。書紀に記された壬申の乱における騎兵の活躍などについても、今までのように簡単に文飾として片付ける見解(4)には再考の余地が生じるかもしれない。また、推古朝の進めた中央集権化や、蘇我氏の台頭などをめぐって、そうした東国騎馬兵力の果たした役割が、重要な問題を投げかけてくるように思われる。

本稿では、まず考古学的な資料から分析を開始し、次いで地名や文献を通した分析を行い、それらを総合的に判断して、馬具副葬古墳と東国舎人との関係を明らかにしたいと思う。さらに、東国舎人が騎兵として成立したという仮説に立ち、その形成過程を推理していく。最後に、東国舎人騎兵成立の歴史的意義について、推古朝や蘇我氏の軍事基盤としての役割、あるいは聖徳太子との関係、さらに壬申の乱における活躍の可能性などについて、若干の詮索を試みることにしたい。

1.馬具副葬古墳の都府県別分布

既に示したように、馬具副葬古墳は全国に1000基ほど分布している。都府県別に見ると長野と静岡に特に集中していて、両県を合せると全国総数の3分の1以上を占めることになる。

後で詳しく計算するが、長野県内において、何等かの形で副葬品が分かる古墳のうち、馬具類が記録される率は25%前後である。この数字から復元すると、長野県に残る古墳約3500基のうち、900基近くに馬具が副葬されていた可能性がある。長野県には永明大塚1号墳(5)のように一度に数組の馬具が出土する古墳も多いから、出土馬具の総数について考えると、さらに他の地域を凌駕していると言わなければならない。

このように100基単位の分布が認められる両県に次いで、50基前後の馬具副葬古墳が分布するのが、福岡・岡山・大阪・奈良・愛知・群馬・栃木の各府県である。これらのうち、奈良以西の各府県は、古墳時代の大勢力の拠点だった地域であり、古墳の絶対数が多い。したがって、馬具副葬古墳数が多いのも、それを反映したものと思われ、先の2県に比べて、馬具の副葬率は見かけの数字よりも低い。愛知県に多いのは長野・静岡両県を中心とする馬具副葬古墳の集中域の一部となっているからである。群馬・栃木両県への分布は、特に群馬県の場合、先の奈良県などへの分布と同じ型と捉えられないこともない。しかし、馬具副葬古墳の集中する長野県につながる地域でもあり、判断が難しい。本稿では、これら2県については、あえて論議せず、後日別稿をもって分析することにしたい。

これらの地域に続くのが、熊本・宮崎・島根・広島・兵庫・岐阜・千葉・茨城・埼玉などの各県で、それぞれ20基から30基程度の馬具副葬古墳が分布している。

以上に示した分布状態は、資料に地域的偏りがあり、遺漏も多いので、細かい点については今後修正が必要であろう。しかし、全国的な傾向の概要を把握できるだけの資料数には達していると思われる。そこで、ごく大まかな判断を示すと、馬具副葬古墳は長野と静岡の両県を中心に中部・東海・北関東地方に集中している。西日本では奈良・大阪・岡山・福岡など大勢力の拠点であった府県に多い。

2.馬具副葬古墳の分布域

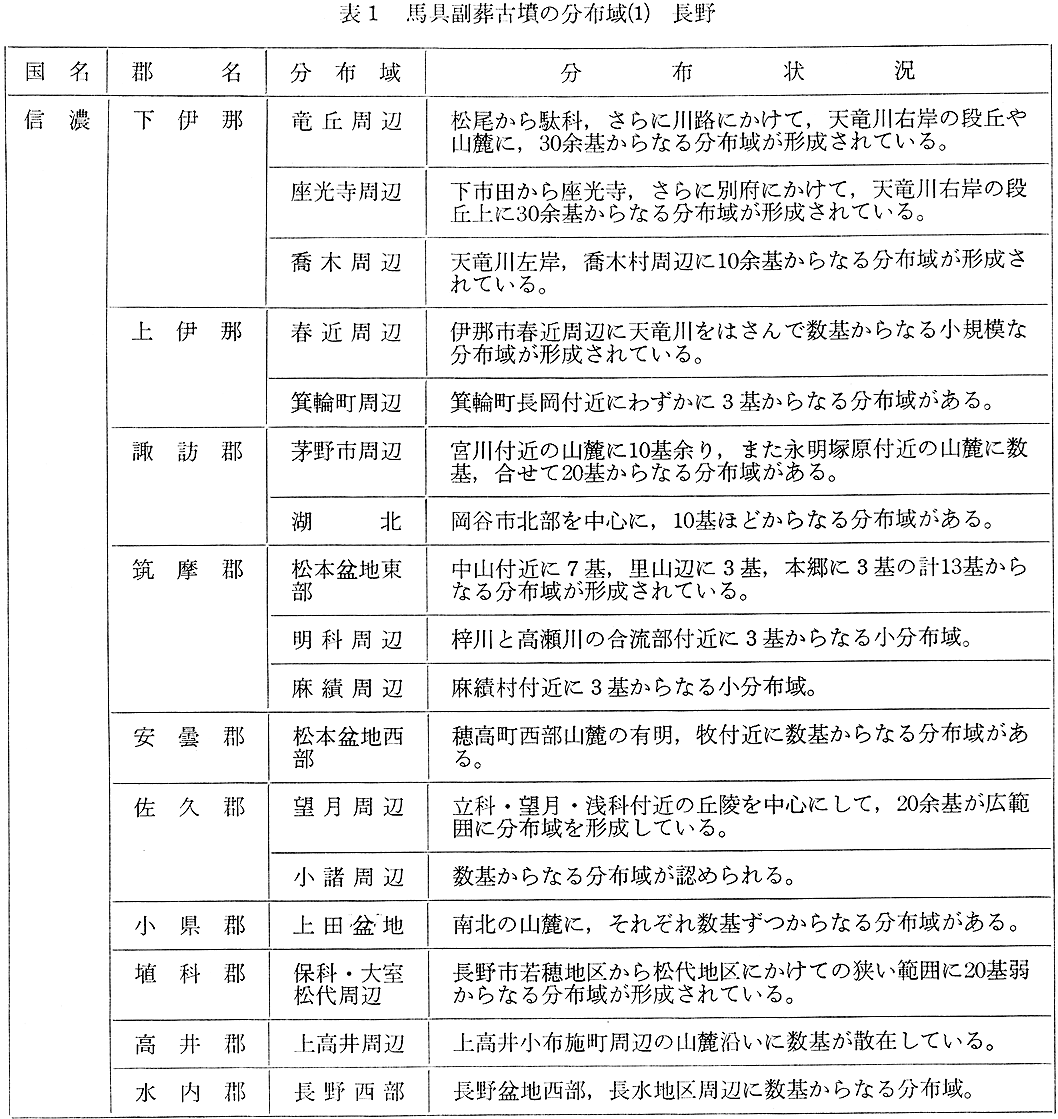

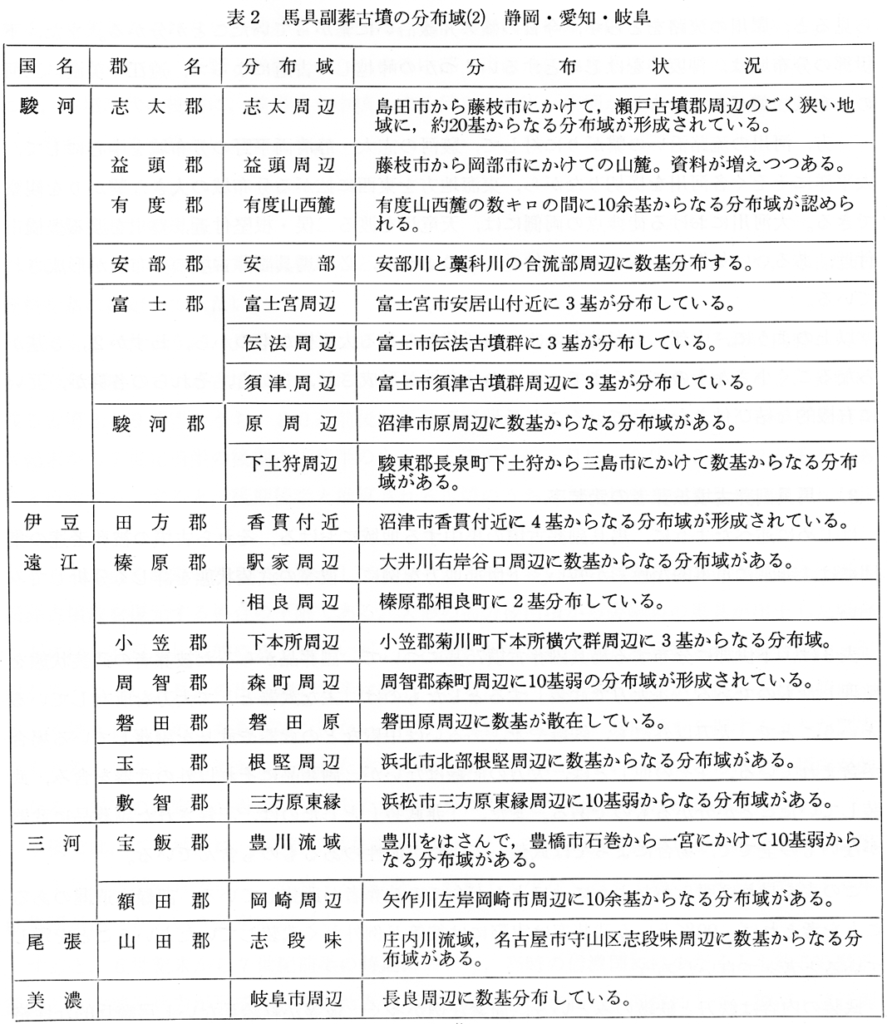

図2は、中部・東海地方における馬具副葬古墳の分布状態を示したものである。馬具副葬古墳は、まんべんなく分布しているわけではなく、いくつかの地域に偏在していることがわかる。そこで、馬具副葬古墳の分布状態を、各地域ごとに整理したのが表1と2である。

我が国で、最も大規模な馬具副葬古墳の分布域は、先にも述べた、長野県下伊那地方の飯田市周辺にあり、狭小な地域に75基が密集している。この数は、大和盆地出土の馬具の総数を優に上まわるものである。

この地域は、長野県の中では前方後円墳の多いところで、とくに竜丘周辺の分布域には、数10メートル規模の中小の前方後円墳が20基近く分布する。その多くが後期古墳であり、金銅装の馬具を副葬することが多い。周囲には、鉄製馬具を副葬する多数の小円墳を従えている。

このような大規模な分布域は下伊那に限られる。それに次ぐ馬具副葬古墳の分布域は、だいたい20基前後からなる中規模の分布域で、島田市から藤枝市にかけての志太平野や、上諏訪の茅野市周辺、佐久の望月町周辺、そして長野盆地東部などに形成されている。さらに、10基程度からなる小規模な分布域は、松本盆地東部や下諏訪、有度山西麓、遠江の森町周辺、三河の岡崎市周辺などに形成されている。これらの他に数基、あるいはわずかに2、3基程度で形成される分布域も多い。

図2を見れば分かるように、それらの分布域は、孤立しているわけではなく、互いに何らかの関連を示す。例えば、富士郡から駿河郡、さらに伊豆にかけて、小さな分布域がいくつも形成されているが、これら全体でさらに大きなひとつの分布域を形成している。

とくに重要なのは、各分布域が、古道によって結び付いている点である。天竜川や信濃川水系など、大河川沿いの繋がりは図を見れば明らかだが、さらに国土地理院の20万分の1地勢図などで分布の状況を子細に観察すると、より密接な関係を各地域間に認めることができる。

例えば、松本盆地の分布域から、埴科・高井郡周辺の分布域に至るルートは、馬具の分布から見ると、犀川の流路をとらず、今日の篠ノ井線沿いに繋がっていたことが分かる。また、下伊那の分布域は、神坂峠をはじめとするいくつかの峠越しの古道によって、遠江や美濃、三河の分布域に繋がっている。

一方、河川の流路沿いの繋がりに対して、駿河の志太・静清両平野の分布域を中心にして、太平洋にそそぐ各河川を横切りながら、東海地方を東西に拡がる分布域の大きな繋がりを観察できる。大河川における徒渉点の両側には、天竜川を渡る二俣・根堅付近、豊川を渡る豊橋市付近、あるいは矢作川を渡る岡崎市付近などのように、必ず馬具副葬古墳の分布域が形成されている。

以上のように、中部・東海地方には、数10基からなる大規模なものから、わずか2、3基からなるごく小さなものに至るまで、多くの分布域が形成され、しかも、それらの各群が、互いに有機的な結び付きを示していることがわかる。

3.馬具副葬古墳被葬者の武装率

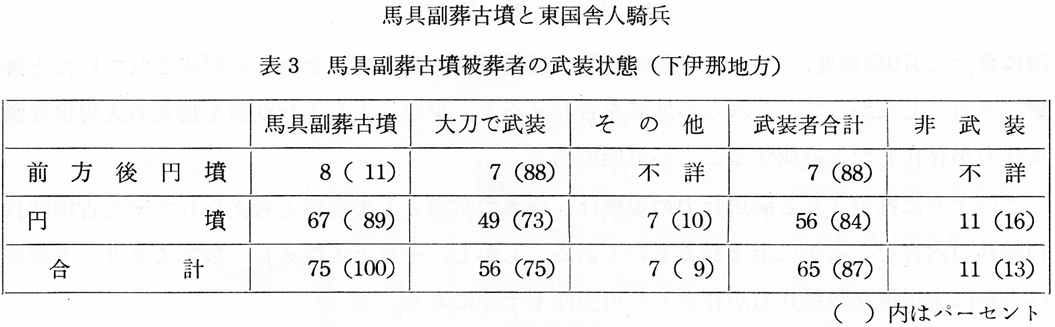

はじめに述べたように、馬具副葬古墳の集中する地域における、それら古墳の被葬者達の集団には、非常に軍事的な色彩が強い。下伊那地方を例に、彼等の武装状態を詳しく分析してみたい。

表3は、下伊那に分布する馬具副葬古墳75基について、副葬品から象た被葬者の武装状態を整理したものである。「大刀で武装」するとしたものは、主な武器として大刀を所有しているということで、大刀以外にも、鉄鍛や矛、あるいは甲胃などの武器や武具を副葬している場合が含まれている。「その他」とは、大刀の記録はないが、副葬品にそれ以外の武器を含象、武装していたことが分かるものである。また、「非武装」としたのは、記録された副葬品に武器がないもの全てで、場合によっては武装していた可能性のあるものも含んでいる。

この表を見れば明らかなように、ほとんど全ての被葬者が武装している。記録に遺漏のあることを考えれば、90%という武装率は実際には彼等が例外なく武装していたということを示していると考えて良いだろう。

武装の内容は鉄刀と鉄鏃のみという、簡素な例が多く、彼等が軽騎兵ないし弓騎兵的な性格をもっていたことを示している。

他の馬具副葬古墳の分布域について見ると、分布の規模では劣るものの、武装という点では勝るとも劣ることはない。被葬者の集団は、下伊那と同様に軍事的な性格を示している。

以上のことから、長野と静岡を中心とする中部・東海地方の馬具副葬古墳の各分布域の周辺には、古墳時代の後期に、騎馬兵を中核とする何らかの軍事集団が形成されていた可能性が強いと判断せざるを得ないのである。

4.騎馬兵力の規模

では、そうした騎馬兵力の規模は、どれ程のものであったのか。その点について、考古学的資料を基に推定してみたい。

先にも述べたように、長野には約210基の馬具副葬古墳が分布していて、それは内容が何等かの形で判明している古墳の約25%にあたる。そこで、そのまま比率をあてはめると、長野に残る古墳3、539基(6)のうち、840基前後に馬具の副葬されていた可能性がある。その多くが6世紀末から7世紀前半の後期古墳後半のものであるが、控え目に、全体の3分の2がそうであると仮定する。すると、後期後半と推算される古墳のうち、560基程度に馬具が副葬された計算になる。

もちろん全く記録に残らずに消滅してしまった古墳も多いから、560基という数値は、馬具副葬古墳数を復元する場合の下限である。大形の前方後円墳から金銅装の馬具が出土した場合などには、記録も比較的に残りやすいが、小円墳に粗末な鉄製馬具が副葬された場合には、記録が残りにくい。長野の出土例の大半は後者であるから、現存する記録から推定される値は、著しく控え目なものとならざるを得ない。しかも長野県の場合、群集墳を全掘するような調査はもちろんのこと、最近おこなわれた古墳の調査例が非常に乏しいので、さらにその傾向が強くなる。以下の推定の当否は、そうした点を十分に考慮して判断されなければならない。

本稿では、ごく単純に、560基の馬具副葬古墳に対して、560騎の騎馬兵を対応させようと思う。1基の古墳の背後には、該当する時期に、継続して少なくとも1騎の騎馬兵を維持する単位集団があったという仮定に基づく。

すると、6世紀末から7世紀前半の時期において、当時の信濃国には少なくとも約560騎前後からなる騎馬兵力が形成されていたという推定が導き出される。同様にして、駿河・遠江両国に合せて370騎程度、さらに三河・尾張に160騎程度の兵力が、それぞれ形成されていたと推定できる。したがって、これらの地域を合わせると、少なくとも1000騎を越える大規模な騎馬兵力が存在したと推測することが可能である。

このように推定される騎馬兵力の規模は、今まで常識として漠然と考えられて来た古墳時代の騎兵の内容を、遥かに上まわるものである。しかし、それとて控え目な数字であり、実際にはさらに大規模な騎馬兵力が存在した可能性も十分にある。

ただし、このような推算方法を、以上の地域の外に、そのままあてはめて騎馬兵力の規模を推定することは避けたい。長野や静岡のように、ごく小さな円墳にまで普通に馬具が副葬される分布の集中域においての承、こうした計算は成り立つ。というのは、奈良や群馬など、古墳時代に大きな勢力があった地域では、出土馬具の総数に対して、古い時期のものや、装飾的儀器的なものの比率が相対的に高く、また、馬具出土数の少ない地域では、さらにその傾向が強いからである。

5.騎馬兵力の性格

馬匹生産者としての側面-牧との関係

馬具副葬古墳の被葬者は、牧など馬匹生産に携わる集団との関係で論じられることが多いが、 馬匹生産者であることは、彼等の軍事的な性格と矛盾しない。騎馬の民として、日常は牧を駆 け、戦闘となれば精強な騎馬兵として戦場を疾駆する、二つの性格を合わせ持っていたと考えればよい。

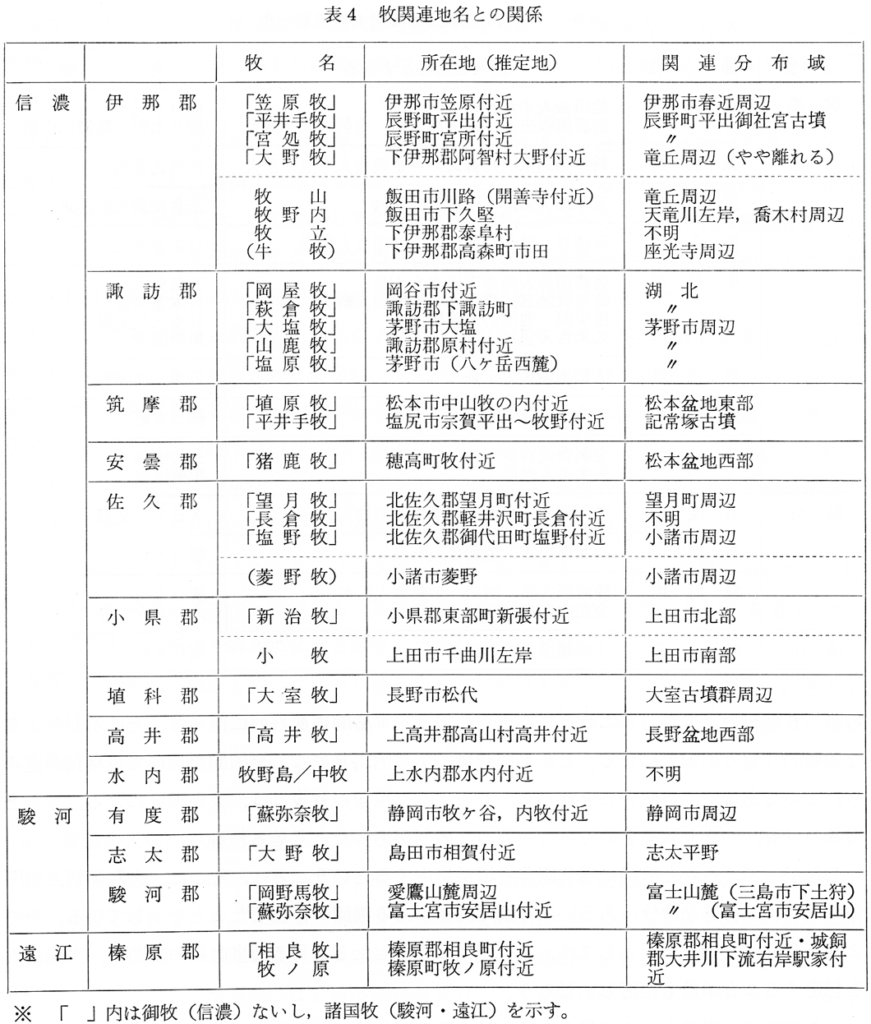

そこで、今まであいまいに論じられてきた牧などとの関係を、さらに明確に捉えることを目的として、『延喜式』に承える「御牧」の推定地や、現在残る牧に関係した地名と、馬具副葬古墳の分布域との関係を整理したのが表4である。

下伊那の牧山が、最も規模の大きい竜丘周辺の分布域の中央に位置し、久米川をはさんで開善寺と向かい合っているのをはじめとして、長野の大室や、穂高の牧など、牧の地名と、馬具副葬古墳の分布域とが完全に一致している場合も多い。

もちろん、牧に関係した地名は、必ずしも古墳時代のものとは限らず、むしろ後世のものと思われるが、逆に、そのような地名の周辺に、必ず大小の馬具副葬古墳の分布域が形成されていることを見れば、それらの地域が、既に古墳時代から、馬匹の生産地としての伝統を有していたことを示している。

そうしたことから、馬具副葬古墳の被葬者達は、生産と軍事とを同時に担う、いわば「屯牧兵」とでもいうべき性格を有していたことが推察されるのである。

東国舎人との関係

実用的馬具は、特定の地域の、特定の古墳群に、偏って副葬される傾向が強い。そこから離れると、古墳の規模や、他の副葬品を見る限り、被葬者が馬具を持つことも十分に可能な階層に属すると思われるにもかかわらず、それを欠くことの方が多い。逆に、馬具副葬の集中する地域では、ごく小さな円墳にまで、鉄製の馬具が、鉄刀や鉄鍍とともに副葬されることが多い。そこで、実用的な馬具の所有は、これまで考えられてきたように、単に被葬者の属する階層によって規定されるだけではなく、その可否をめぐって、何か別の要因が働いていると考えなくてはならない。

鉄製の実用的な馬具が普及し始めるのは、6世紀の前葉になって、いわゆる「素環の轡」が我が国にもたらされてからである。その初期の段階では、あまり地域的な隔たりはない。ところが、6世紀の後半から末にかけて、馬具の普及が本格的に進むのに伴って、先に示したような地域的な偏りが顕著になる。しかも同時に、実用的馬具には、全国的な規模で規格化が進められるのである(7)。当然のことながら、このような現象の背後には、大和朝廷による、乗馬と馬具の所有、つまり騎乗をめぐっての強力な統制があったと考えられる。

したがって、長野と静岡に馬具副葬古墳が集中するということは、そこに、大和朝廷との関係において、特殊な身分、あるいは特別な関係にある集団が存在したことを示している。そのような身分、ないし集団としては、6世紀代に成立したとされる天皇直属の親術軍、東国舎人を想定することが股も相応しいだろう。

その解釈は、文献史学の成果とよく一致する。既に述べたように、井上光貞氏や直木孝次郎氏によって、「舎人を氏姓とする者」が信濃と駿河に集中することが指摘されているが、馬具副葬古墳の集中域は、みごとにそれに対応するのである。

そこで、そのような「舎人を氏姓とする者」の居住域と、馬具副葬古墳の分布域との対応関係をより綿密に分析するために、直木孝次郎氏の作業をさらに進めて、郡単位で彼等の居住地を整理したのが表5である。先に示した表と対比させると、馬具副葬古墳の分布域には、その郡内に必ず「舎人を氏姓とする者」が居住しており、両者の間に有意な関係があることは間違いない。

両者の関係を、さらに検証するために、文献史料を基にして、東国舎人の性格を推定し、先に考古学的な資料から導き出した、馬具副葬古墳の被葬者達の性格と重なるかどうかを検討してみる。

「舎人姓」の大半を占める「金利舎人」あるいは「他田舎人」は、先にも述べた通り、その名称から、それぞれ欽明朝と敏達朝の時期に成立したとされている。彼等の一族には信濃国伊那郡の他田舎人千世売や、小県郡跡目里の他田舎人蝦夷に示されるように、代々裕福な家系の者が多く、中には「天平宝字」改元の際の「蛋児」を献上した金刺舎人麻自などのように、身分はそれほど高くなくとも、皇室と親密な関係を示す者が記録されている。

また、伊那郡大領・金刺舎人八麻呂のように、国牧の主当として馬匹生産に従事した記録のある者も認められる。金刺舎人八麻呂は、弘仁三年、内厩寮に、課欠駒は律によって罰を科し、価を徴すべからずと解したことが記されており(8)、また神護元年に藤原仲麻呂の乱の功績により正六位上より外従五位下に叙せられ、勲六等を賜ったとある(9)。八麻呂は、伊那郡で国牧の主当として馬匹生産に従事する一方で、時に中央に上番し、内厩寮などに関連した馬政を担当し、さらに騒擾があれば、騎兵として軍務に就く立場にあったと推定できる。

この八麻呂に代表されるように、「金刺舎人」や「他田舎人」一族は、後世において、伝統的に馬匹生産に携わりつつ、郡領として地方行政を担当し、一方、中央に上番する際には、「名負氏」として馬政や騎兵に係わる職掌を世襲していたと思われる。

今後、より綿密に検証していく必要があるが、史料に見える「舎人」一族の性格は、考古学的な分析によって導かれた馬具副葬古墳の被葬者達の性格とよく一致している。問題の軍事力は、東国舎人騎兵に他ならないと結論されるのである。

6.東国舎人騎兵の成立過程

繰り返し述べるように、「金刺舎人」や「他田舎人」は、欽明朝あるいは敏達朝の時期に成立したと考えられている。しかし、東国舎人騎兵を反映すると思われる長野や静岡の馬具副葬古墳は、それより遅い6世紀末から7世紀前半の推古朝の時期に造営されたものが多い。したがって、東国舎人の軍事力は、はじめから騎馬兵力として完成されていたわけではなく、いくつかの準備段階を経た上で、6世紀末から7世紀前葉の時期になって、急速に成長したものと考えられる。

そこで、そのような発展段階を、実用的な馬具の変遷過程一普及と規格化の進行に対応させながら、考古資料や文献史料をもとに、分析していくことにする。

5世紀

5世紀代の馬具には装飾的なものが多い。そこで、それ等は実戦用ではなく、儀器的なものであったと考えられている。乏しい出土数から考えても、馬が実戦に投入された可能性は低い。 この段階では、騎乗者は有力豪族に限られている。彼等が、副葬品に示されるように、いかに優れた武器・武具を身につけていたとしても、それは後の騎馬兵集団が行ったであろうような、白兵戦のためのものではあり得なかった。騎乗の将官の戦場における任務は、直接具体的な戦闘行為にあるのではなく、専ら馬上からの指揮や督戦にあったと想像できる。そのような場合、金色燦然たる装飾的馬具類は、それはそれとして実用的であったに違いない。

ところが、5世紀末から6世紀初頭の時期になると、状況に変化が生じる。実用的な馬具としては古手に属する、棒状鏡板付轡(鑣)や、鉄製の楕円形鏡板付轡の出土例が増加し、しかも、比較的小さな古墳にまで副葬され始めるのである。これ等の実用的な轡は、それまでにも副葬されてはいたが、多くはなかった。しかし、馬具の内容に変化の兆しが見え、増加し始めたのである。国内で製作されたものが増えたことも見逃せない。

そこで、この時期には、騎乗可能な層が中小の豪族層にまで拡がり始めたと推定できる。彼等、新たな騎馬階層である中小豪族層が、騎馬兵として隊伍を組んで集団で戦ったのか、あるいは騎馬武者として、歩兵の指揮官として戦ったのか判断するのは難しいが、副葬品からみて、かなり厳重に武具を身につける傾向があり、しかも装飾的な馬具と実用的馬具とを折衷させて一揃いとすることが多いということなどから、歩騎混成集団の指揮者として戦う場合が多かったと推定される(但し、対外戦争や内乱などの際の、大規模な戦闘においては、臨時に騎馬兵集団として組織され、戦いに加わったことも十分考えられる)。

このように、騎乗層が中小豪族にまで拡がり、それまでより馬具に実用性が要求されるようになった歴史的背景として、雄略天皇没後の内乱状態を考えることができるだろう。鉄製の楕円形鏡板付轡など、実用的馬具の副葬が全国的に漸増する傾向を見せ、日向などいくつかの地方にやや集中して分布することは、戦乱が全国に広まり、地方でも騎馬兵力を養うことが盛んになったことを反映している。さらに、中小の豪族層にまで騎乗が可能になったということは、国内における馬匹や馬具の生産と供給の体制が、ある程度整い始めていたということを示していると思われる。

長野や静岡における馬具副葬古墳の分布域も、この時期にその形成が開始されるものが多い。

ところで、5世紀末から6世紀初頭は、群集墳の築造が開始された時期と考えられている。それが、新たな社会階層の形成を反映しているということは、多くの研究者の認めるところである。しかし、その階層をどのように規定するかについては、様々に議論が分かれ、あるいは「有力農民層」、あるいは「有力家父長層」などとされて見解が一致しない。

本稿にとって重要なのは、ともかくそのように新たな階層が登場したという事実である。というのは、そうした新興階層の中からこそ、次の段階以降に、我が国の騎馬兵力を具体的に担った集団が、発生し、成長したと考えられるからである(ただし、この時期には、そのような階層出身者によって築造されたと考えられる小円墳に、馬具が副葬される例は稀で、ようやく次の時期になって、鉄製の実用的な馬具類が、そうした古墳に副葬されることが多くなる)。

5世紀末から6世紀初頭という時期は、社会構造の而から考えて、次の騎馬兵力の台頭を準備した重要な時期であった。

6世紀前半一継体朝の内乱と騎馬兵の台頭

その兆しは5世紀末に遡るが、6世紀の前葉になると、騎馬兵が積極的に実戦に参加し始めたことが、実用的馬具の革新と、新興階層への騎乗層の拡大ということによって窺がわれる。

馬具の革新は、それまで実用的な馬具の主流であった棒状鏡板付轡や楕円形鏡板付き轡に代えて、大陸から最新式の、いわゆる「素環の轡」を受け入れることによって開始された。520年代の「素環の轡」の出現の後、実用的な馬具と儀器的・装飾的な馬具との関係が、量的に逆転し始め、実用的なものが‘馬具の主流となっていく。

馬具の革新と期を同じくして、騎乗層が新興階層に拡大され始めた。それは、6世紀初めまで前方後円墳やその陪塚を中心に副葬されていた馬具類が、この期を境にして岡山県北山2号墳(10)に代表されるような小円墳にまで、とくに「素環の轡」などの実用品を中心に副葬される例が増加し始めることから分かる。

このように、馬具を刷新させ、騎乗層をさらに押し拡げて、戦闘形態に大きな戦略的・戦術的な転換をもたらした歴史的あるいは社会的条件とは、どのようなものであったのか。

まず第一に、前述した通り、騎乗可能な階層が豪族層からさらに拡大するための必要条件として、新たな騎乗層となるべき人々の階層が、群集墳の造営の開始に象徴されるように、既に一定の社会的な地位を獲得しつつあった。

また同時に、これも先に述べた通り、新たな騎乗層に、馬匹と馬具を供給する体制が、既に5世紀末の段階で、その基礎を与えられていた。とくに馬具の革新をめぐっては、5世紀末からその国内製作が盛んになり、国外から新しい技術を受け入れるだけの下地が十分できていた。しかも、半島南部における引き続く戦争状態の中で、彼の地の技術者達が我が国に次々に渡来し、単に馬具製作のみならず、牧経営や調教、獣医学や騎馬戦術などについて、幅広く新しい知識や技能をもたらし、騎馬兵力をめぐる諸体制を飛躍的に充実させることを可能にした。

以上のような基本的条件の下に、6世紀前葉の継体朝の時期において、対外戦争や内乱をめぐる戦闘を通して、騎乗層が自然に拡大していったものと思われる。もちろん、有力豪族層の騎馬兵力に対する認識の変化も、そのように自然発生的な騎馬階屑の拡大を、さらに目的意識的に進める力になっただろう。

6世紀中頃~後半一欽明・敏達朝と東国舎人

実用的.馬具の変遷に注意すると、6世紀の中頃、つまり欽明朝の時期から規格化が始まることが分かる。「素環の轡」を例にとると、6世紀前半までは畿内周辺にしか認められない大型の矩形立聞を造り付ける轡が、中頃からは各地に広まり始め、それとともに全国的な規模で規格化が開始されるのである(11)。既に述べたように、この現象は、欽明朝以後の大和王朝が進めた積極的な馬政を反映していると考えられる。

『欽明期』に馬や騎兵に関する叙述が多いことからも、欽明朝の騎兵に対する関心の強さを窺うことができるだろう。外には任那の滅亡、内にはいわゆる両朝並立という困難な状況を抱えた欽明朝にとって、内政を安定させ、対外戦争に打ち勝つためには、新たに忠実で精強な軍事力を建設する必要があった。当然のことながら、大陸の優勢な騎兵に対するためにも、国内の叛乱に機動的に対処する為にも、それは騎馬兵力として整えられなければならなかった。

欽明天皇は半島の状況を最後まで苦慮し、後の敏達天皇に「新羅を打ちて、任那を封し建つべし」と遺言して没したという。その為には強力な騎兵集団を建設することが必要であった。「強力な騎兵集団の育成」-それはその後の大和王朝の戦略課題となって引き継がれたのである。

大和王朝によるそうした騎馬兵力の育成は、とりもなおさず東国舎人軍の建設として進められたに違いない。しかも、馬具副葬古墳の分布状況などから見て、それは東国の諸勢力すべてを平等の対象としたのではなく、極めて選択的に、信濃・駿河を中心とする特定の集団の象を対象として推進されたことが明らかである。その他の勢力に対しては、むしろ騎馬兵力を規制した可能性の方が強い。

そうた特定の集団とは、早くから大和勢力の東国伸長に重要な役割を果たし、朝廷とは特別な関係にあった集団であったに違いない。東国騎馬兵力の岐大拠点である下伊那地方は、考古資料や地名などから見て、古い時期から大和勢力による東国進出の拠点であったことから(12)、欽明朝以降の騎馬兵力の組織化も、この地域を拠点とする集団を中心に進められた可能性が強いと思われる。

その集団の系譜をさらに具体的に辿るために、『阿蘇氏系図』を基にして検討すると、彼等は信濃国造族の阿蘇氏一族であった可能性が出てくる。ところが、『阿蘇氏系図』を信頼できる資料とする塚田正朋氏の説によれば、阿蘇氏の拠点は下伊那ではなく、小県郡周辺にあったという(13)。

あるいは「金刺舎人」や「他田舎人」を名乗る一族は、必ずしも実際の血縁集団ではなかったのかもしれない。つまり、自らの子弟達を欽明朝や敏達朝に舎人として上番させた各地の諸集団が、それを契機に、一つ姓を名乗ることによって結成された、擬制的同族団であった可能性が考えられるのである。阿蘇氏はその一構成員であったと解釈されるわけである。「金刺・他田舎人」一族が、広く信濃と駿河の各地域で勢力を張っていることも、そのように考えれば理解しやすいのではないだろうか。

ところで、直木孝次郎氏によれば、大化前の舎人は、国造ないし国造的豪族を中心として、

(何某)舎人直一(何某)舎人一(何某)舎人部

という階層を形成し、舎人直と舎人とが親族関係か、または血縁を擬制した同族団をなし、隷属民である舎人部を率いる構造であったという。

文献資料から導き出される舎人集団のこのような階層性は、何等かの形で考古学的資料の中に反映されてはいないだろうか。そこで、再び下伊那地方の馬具副葬古墳の分布域に注目し、副葬品の内容をもとに被葬者の階層を類型的に整理して承ることにする。すると、明らかに、彼等を次の二つの階層に区分できることに気付く。

一つは、飾大刀や金銅装馬具など儀器的・装飾的な性格の副葬品を豊富に持つ古墳の被葬者達である。前方後円墳の被葬者は全てこの階層に含まれるが、円墳の被葬者にもこの階層に含まれるものがかなりいる。これに対して、鉄刀や鉄鍬などの実戦的武器と簡素な実用的馬具の象を持つ小円墳の被葬者達の階層がある。そこで、同一の騎馬兵集団の中でも、華やかに装うことのある指揮官層と、実用一点張りの武装をした兵士階級とがあったことが分かる。それぞれ、文献に認められる舎人直層と舎人層とに対応していると考えてよいだろう。また、武器は副葬しても馬具を伴わない小円墳の被葬者も多いので、舎人層の間には、さらに騎兵と歩兵の階層性、あるいは兵科の区別があったらしい。もちろん、隷属民である舎人部に対応する人々が古墳を築造していた可能性は殆どない。

以上のことから結論を下せば、大和朝廷による東国舎人の設置とは、旧来から親しい関係にあった特殊な在地豪族達を、その傘下にあって5世紀末以来勃興してきた新興階層と共に、朝廷直属の騎馬軍事力として組織化すること、しかもそればかりでなく、その隷属農民もろとも、地域ぐるみで経済的・政治的に再編し、馬匹生産の拠点にして行くことを意味していた。東国舎人騎兵が「屯牧兵」的な性格を有するのはその結果であろう。

ただし、欽明朝から設置され始めた東国舎人は、すぐさま騎馬兵力として機能したわけではない。というのは、集団騎馬戦闘に必要なだけの馬匹数を生産できるようになるまでに、さらに一定の期間を必要としたからである。

6世紀末~7世紀前半一推古朝と東国舎人騎兵

6世紀末の推古朝の時期になると、実用的馬具の副葬量が急激に増加しはじめ、7世紀の前半までそれが続く。我が国の古墳時代の馬具の過半は、この時期のものであるとして過言ではないほどである。

同時に、実用的な馬具の規格化が完了する。「素環の轡」は規格品としての精製品と、それとは別に、普段の調教などに使用したと思われる、規格外れの粗製品とに分化する。また、規格品の中に、我が国独特の、鮫具を造り付けた轡が産み出され、瞬く間に普及する。これらの轡は、規格品も粗製品もよく使い込まれたものが多く、たいていは衡先などの連結部合が擦り減っており、中には修理の跡が認められるものもある。

こうしたことから、推古朝の時期には、馬匹生産や騎馬兵力をめぐる朝廷の統制が全国的に行き渡る一方で、東国舎人騎兵を中心とする騎馬兵力の動きが非常に活発になったことを窺い知ることができる。信濃・駿河を中心とする地域には、少なくとも1、000騎を越える騎兵集団が形成され、天皇直属の軍事力として、周囲を威圧していたと考えられるのである。

7.東国舎人騎兵成立の歴史的意義

推古朝の軍事基盤

推古朝によって推進された官僚制的中央集権化に関しては、様々な議論がなされている。に もかかわらず、それが何故に可能であったかということをめぐって、軍事的な観点から問題に されたことはない。つまり、推古朝の力について、階級闘争や、政治力学など色々な側面から 考察されてはいるが、諸利害の対立に鼓終的な決着を与えるべき、その強制力については、具体的にいかなる軍事力に基盤を置いていたのか論じられていない。

その問題に明快な解答を与えるのが、東国舎人騎兵の持つ卓越した軍事力である。その破壊 的な機動力の前に、諸豪族は様々な既得権を一挙に剥奪され、急速に官人化して行かざるを得なかったと考えられるのである。推古朝の中央集権化を支えた軍事的な基盤は、東国舎人騎兵を中核とする騎馬兵力に他ならないと思われる。

蘇我氏の軍事力

欽明朝以降、歴代の朝廷によって進められた積極的な馬政は、推古朝の段階になって実を結び、騎馬兵力を急速に充実させることになった。このような馬政の成功の背後に、その実務を担当したと思われる蘇我氏の働きが浮かび上がってくる。

言うまでもなく蘇我氏は、5世紀以来、朝廷の財務や技術面を担当する東漢直や西文氏、秦氏などを統括した氏族である。馬匹生産の技術者や、馬具製作の工人からなる渡来系諸集団を、東国舎人の各拠点に配置し、管理支配することは、当然のことながら蘇我氏の職掌に属することであった。東国舎人騎兵の育成をめぐって、そのような実務を担当することを通して、蘇我氏がその軍事力の一部を支配したということは大いにありうることではないだろうか。

欽明朝以降、新興の蘇我氏が、大伴や物部などの旧勢力を次々に排除して権力を独占できた理由を説明する為には、今までなされてきたように単に政治的・経済的な要因を示すだけでは不足であって、何等かの強力な軍事的裏付けを示すことが必要であろう。いかに蘇我氏が政治的マヌーバーに長けていたにしても、それだけで、大伴・物部の武力に対抗できたはずがない。蘇我氏を支えた軍事的基盤として、実務を通して掌握した東国の軍事力を想定することは無謀であろうか。

蘇我氏の東国経営の拠点として、遠江の城飼郡素賀周辺、信濃の筑摩郡宗賀周辺を指摘できる。遠江は、信濃と駿河に次いで馬具副葬古墳の分布が集中するが、蘇我氏の拠点とみられる 城飼郡逆川中流域には横穴が多く、特異な性格を示している。そのような横穴の中でも、宇洞ケ谷横穴は顕著な存在である。6世紀中頃から後半にかけて築造されたと考えられるが、馬具の規格化と普及に関連して注目すべき轡が出土している。それは、大和王朝が進めた規格化の第一歩を示す製品で、それまでは畿内周辺でしか副葬されなかった系統の轡である。

想像をたくましくすれば、宇洞ケ谷横穴の被葬者は、大和王朝による東国舎人騎兵育成の尖兵であり、その実務を担当した蘇我氏との関係で捉えられるのではないだろうか。つまり、宇洞ケ谷横穴の被葬者は、東国舎人組織化の初期の段階において、朝廷から派遣された蘇我氏の一員であり、だからこそ、大和朝廷と密接な関係を示す豪華な副葬品を持ち、しかも横穴という特殊な墳墓に葬られているとは考えられないだろうか。

そのような詮索の当否はともかくとしても、伊場遺跡出土の木簡や、「遠江浜名郡輪租帳」などに認められる宗宜(我)部などとの関係も含めて、蘇我氏の勢力が遠江周辺を東国経営の拠点にしていたことは、おそらく間違いない。

一方、蘇我氏関係の地名が分布する信濃の筑摩郡南部、とくに宗賀平出周辺は、信濃全域に散在する渡来系集団を掌握し、馬匹生産と軍事の実務を管理する蘇我氏の拠点として、重要な役割を果たしていたと考えられる(16)。 松本盆地の錦部郷や辛犬郷などは、 蘇我氏の指導の下に馬匹や馬具生産の技術的側面を担当した渡来系氏族の居住域と考えられよう。

聖徳太子と東国舎人騎兵

石母田正氏によれば、支配階級の結集の仕方、その権力の集中には二つの段階があるという(17)。 すなわち、 天平期に典型的にみられるように、発達した段階では、支配階級は個々の人格または氏族から相対的に独立した、「国家」という体系的な機構を媒介として結集するという。一方、それ以前の段階における権力集中は、特定の人格を媒介にして行われたことが考えられるという。

本稿との関係で重要と思われるのは、推古朝における権力の集中が、聖徳太子をそうした特定の人格、つまりカリスマとすることによって、進められたらしいという指摘である。

というのは、石母田氏の説に従えば、推古朝の軍事的基盤である東国舎人騎兵もまた、聖徳太子をカリスマとして、つまり皇太子の軍隊として結集していたに違いないと考えることができるからである。すると、上原和氏が指摘している、太子には「厩戸皇子」の名の由来をはじめとして、馬にまつわる伝説が多いということが(18)、重要な意味を持ってくるように思われる。

何故ならば、当時の馬は、今日の戦車、あるいは新鋭のジェット戦闘機に比較される権力と武力の象徴である。「厩戸」の名の由来は単なる伝説と片付けられるものではなく、当時最強の軍事力として推古朝を支えた東国舎人騎兵と太子との親密性を示し、その統帥権が神与のものとして神聖視されていたことを示す可能性があるのではないだろうか。物部守屋討伐戦における太子の活躍も、そうした視点で捉えると、今までとは別の意味を持ってくるように思われるのである。

大化改新と東国舎人騎兵

すでに述べたように、欽明朝以来、天皇直属の東国舎人騎兵の軍事力を、巧みに利用することによって勢力を伸張させてきたのが、その実務を担当した蘇我氏である。ところが、蘇我氏が「大化の改新」によって没落する際、東国舎人騎兵は彼等を救助しなかった。それは何故なのか。

聖徳太子や、次に述べる大海人皇子との関係に示されるように、東国舎人騎兵には「皇太子の軍隊」としての性格が強い。入鹿によって、軍団のカリスマであった聖徳太子の遺族が亡ぼされた結果、東国舎人騎兵が蘇我氏に敵対するのは当然の成り行きであっただろう。クーデター派は、東国騎兵に脅威を感じることなく、安心して決起できた。それどころか既に自己の兵力としていた可能性が強い。

つまり、東国舎人騎兵のイデオロギー的頂点は、あくまでも朝廷であり、皇太子であった。 蘇我氏は、実務面を担当することで、その軍事力に寄生していたにすぎない。そうした関係から逸脱することによって、自ら育てた軍事力を、たちどころに敵に回すことになってしまったのである。敢後の場面で示した蝦夷の余りに消極的な態度は、彼がそのことを十分に認めていたからとは考えられないだろうか。

しかし、東国騎兵の中に、蘇我氏を助ける者が全くなかったわけではない。遠江国の素賀郷や、信濃国の宗賀郷に置かれた東国経営の拠点からは、舎人に類似した形で騎馬兵が上番し蘇我氏の護衛に当っていた。彼等「東方儐従者」達は、最後までその任についたに違いない。

壬申の乱と東国舎人騎兵

直木孝次郎氏によると(19)、騎兵の活動が確実になるのは、672年の壬申の乱からであるという。戦いでは騎兵隊が縦横に活躍し、大きな戦闘力を発揮したらしい。両軍とも騎兵隊を所有していたが、その数並や連用で、大海人側が勝っていた。それは、大海人耶の主力が、東国の兵士からなっていたことに依るという。また、壬申の乱の結果、騎兵と東国とが、軍事的に重要な意味を持つことが確認されたとされる。

既に分析したように、騎兵と東国とが軍事的に重要な意味を持つことは、基本的には欽明朝から認識されていたと考えられるのである。壬申の乱によって漸く確認されたわけではないと思う。しかし壬申の乱において、東国舎人騎兵の主力が強力な一翼として、戦場に投入されたことは間違いなく、それが戦いの帰趨を決したことも疑いを入れない。東国騎兵が、総力戦に投入されたのは、おそらくこの時が初めてである。そこで、その猛烈な破壊力が示されることによって、権力者に、東国舎人騎兵の車事力を再認識させたという意味において、直木説は正しいと思われる。

壬申の乱における束厨騎兵派間の軍鞭活動をめぐって、これまでの分析をもとに’さらに推理を進めてみよう。

信濃における東同舎人騎兵軍団の拠点である下伊那からは、峠越えで美濃に入る道をとると、 大海人軍の拠点である安八麿郡まで、ほぼ150キロの道のりであって、吉野から安八麿郡までの距離とほぼ等しい。駿河の拠点である安部川付近から安八麿郡までは、およそ200キロである。いずれにしても、騎兵が強行砿すれば、2~3日で移動できる距離である。

したがって、東国舎人騎兵は、突然の出勤命令でも数口あれば前線の不破の関に到着し、百騎単位の戦線を十分に展開する能力を持っていたと思われる。まして、挙兵が計画的なものであるならば、勢力の全域から、千騎を越す騎兵を集結させることも可能であった。大海人皇子は、ただ脱出に成功さえすればよかったのである。

そこで、書紀に記されているように、大海人側の置始連兎が、千余騎の騎兵を率いて倭古京で苦戦する大伴吹負の救援に向かい、箸陵の戦いで近江側を峡減したというような記事は、そう簡単には文飾として片付けられない。むしろ、それどころか、戦闘の模様をかなり忠実に描写した可能性すらあるように思われる。

先に、東海道の各河川の徒渉点に、それぞれ馬具副葬古墳の分布域が形成されていることを指摘した。それらの地点は、畿内と信濃・駿河を結ぶ中継点であり、軍事的要衝である。また、馬具副葬古墳の分布域ではないが、土岐川上流の旧中山道沿いには他田郷があり、この地もまた信濃との中継点であったかもしれない。大海人皇子の経済的・軍事的拠点として考えられている美濃国安八麿郡は、当時そうした中継点の起点として機能していたと推定することはできないだろうか。

加藤謙吉氏によれば、美濃中南部では、とくに6世紀後半から7世紀前半の時期に王権の直接的な支配が樹立され、それに伴って蘇我氏も進出した地域という(19)。だとすれば、6世紀中頃から開始された東国舎人騎兵の育成に平行して、中部・東海地方と畿内とを結ぶこの地域の兵路も、着々と整備を進められていたにちがいない。

そこで、大海人皇子が安八磨郡をいちはやく押えたことは、推古朝までに整備されたそうした軍事的連絡網の要を掌握したことを意味したと考えられる。それが可能だったのは、おそらく大海人皇子が、天智天皇の皇太弟として、東国舎人騎兵を長らく統率する立場にあり、その過程で、彼等のカリスマ的指導者として、その統帥権を掌握していたからではないかと推測されるのである。

以上のことから、壬申の乱の軍事的勝敗の帰趨は、大海人皇子が、推古朝の段階で完成した東国舎人騎兵の統帥権を掌握し、これを適切に運用したことによって決したと結論することができるのである。

おわりに

古墳時代後期の兵制をめぐっては、今まで装飾的大刀の性格解釈や、その分布論を中心にして研究が進められてきた。最近発表された新納泉氏の論文(20)は、そうした一連の研究の到達点を示すものであろう。

しかし、そのように装飾的大刀の分析を通した兵制の研究には、ひとつの問題点があるように思われる。というのは、それ等はあくまでも儀器的な武器であって、実戦用のものではないということである。極端な表現を許していただくと、装飾的大刀を持つ者が何人いても、実際の戦闘にはあまり役に立たないのである。その分布状態から当時の兵制を探るというのは、今日で言えば勲章の配布状況から戦力のありかを探るようなものである。

したがって、古墳時代の兵制を、実際の戦力のありかたや規模の面から検討する為には、これまでの装飾的大刀を通した分析に加えて、より実戦的な武器についての検討が必要になると思われる。しかし、そうした実戦用の武器である鉄刀や鉄鍍は、古墳時代の最も通有な副葬品であって、全国的な分布状況を、量的に分析するのは容易なことではない。

ところが、馬具副葬古墳の出土品の分析をしたことが、図らずもそうした実戦的武器の分布状況の特徴を検出するための、一種のフィルターの役を果たしてくれた。つまり、それら実戦的武器と馬具副葬古墳とが、強い結び付きを示すという傾向を導き出せたのである。したがって、歩兵力の配置や規模を実戦用武器の分布状態から探ることは今後の課題として残したにしても、騎馬兵力に関しては、その所在と、戦力の規模について、かなり具体的な評価を下し得たと考える。

騎兵は歩兵に比べて、遥かに強力な、戦略的兵科であることは間違いない。したがって、それについての情報を得ることができたことは、古代の兵制を考える上で重要な意味を持つと思われる。

また、今回の分析を通して、幸運にも、考古学的資料である馬具副葬古墳の分布状態と、文献に記された「舎人を氏姓とする者」との明確な対応関係を捉えることができた。今までにも、下伊那や諏訪の前方後円墳の被葬者が、「金刺舎人」一族との関係で捉えられることがあったが、その論拠は非常に漠然としたものであった。しかし本稿の分析によって、両者の関係がかなり蓋然性の高いものであることを示せたと思う。今まで天皇陵はともかくとしても、一般に、古墳の被葬者の所属していた集団を明確に特定できた例は殆どなかった。今後、舎人(直)一族との関係が推定される古墳を中心にして、副葬品などを再検討していけば、さらに興味ある事実が判明するかもしれない。

例えば、馬具副葬古墳についての知見と、今のところ文献に記載された事実との明確な対応関係が示されていない、装飾的大刀を出土した古墳についての知見を重ね合わせて分析を行えば、古墳時代後期の兵制について、より興味ある研究を進めることができるのではないかと期待される。

さしあたっては、馬具副葬古墳の分布と良く似た分布状態を示す、頭椎大刀副葬古墳が注目される。それについては、穴沢ロ禾光氏と馬目順一氏が既に興味ある指摘を行っており(21)、頭椎大刀は舎人のように畿内政権の親衛兵的職能を持つ氏族のもので、特に金銅装頭椎大刀はその首長のものであったという。また、椎頭大刀を出土する古墳には、古い時期からの土着の勢力による前方後円墳を中心としたものと、6~7世紀に、新興小首長や中央から移住した集団の長によって造られた円墳や横穴の2種類があるという。これらの特徴は、馬具副葬古墳についてもあてはまる場合が多く、両者の間に強い関連のあることがうかがわれる。

ただし頭椎大刀は、馬具副葬古墳の場合とちがって、長野よりもむしろ群馬県の方に集中するようである。はじめに述べたように、群馬・栃木も馬具副葬古墳の多い地域であるが、文献に見える「舎人を氏姓とする者」の居住域とは一致しない。下野に「大舎人部」姓の者が一人見えるが、「金刺舎人」などとは成立時代などをとっても明らかに性格が違う。そうしたことから、群馬・栃木両県には、かなりの騎馬兵力を伴った耶事力が、舎人とは別に、何かしら非常に複雑な権力状況の下で形成されていたのではないかと推測される。今後分析を進めれば、観音山古墳被葬者の性格をめぐる問題など、いくつかの重要な課題が導き出され、解明されるものと思われる。

ところで、古墳の被葬者そのものの遺骸である出土骨については、考古学者の興味は殆ど払われず、副葬品の分析にくらべて著しく研究が遅れている。古墳出土の人骨は風化の激しい場合が多く、人類学者の研究の対象になった例もあまり多くない。しかし、舎人一族と関係すると思われる各地の古墳の被葬者の遺骨を分析し、その相互関係を捉えることができれば、今までの遺物・遺櫛の分析を通した研究からは得られない、重要な情報を得ることができるのではないだろうか。例えば、それぞれ舎人直層、舎人層と思われる被葬者の身長が推定され、比較されるだけでも興味深い。

残念なことに、出土骨は副葬品以上に散逸してしまっている模様で、資料を再検討するのは容易なことではないと思われるが、考古学研究者と人類学研究者との連携によって困難が克服され、研究が進められることを期待したいと思う。

本稿を作成するにあたっては、明治大学大塚初重教授に、ひとかたならぬ御指導と御援助をいただいた。また、静岡県内の馬具の分布については、川江秀孝氏に懇切なる御教示をいただいた。末筆ではあるが、ここに記して感謝の意を表したい。(1985年1月10日)

引用文献

(1) 岡安光彦 1984「いわゆる『素環の轡』について-環状鏡板付轡の型式学的分析と編年―」『日本古代文化研究』創刊号

(2) 藤森栄一 1974『古墳の地域的研究』

(3) 井上光貞1949「大和国家の軍事的基礎」『日本占代史の諸問題』

直木孝次郎 1968『日本古代兵制史の研究』

(4) 直木孝次郎・田辺昭三1982『古代国家の謎を追う-蘇我百年への道』

(5) 前掲論文(2)

(6) 長野県教育委貝全編 1983『長野県史』

(7) 前掲論文(1)

(8)『類聚三代格』(弘仁三年十二月八日官符 応徴課欠駒価稲毎疋二百束事)

(9)『続日本紀』(神護元年正月条)

(10) 岡山県教育委員会1973『岡111県埋蔵文化財発掘調査報告(4)』

(11)前掲論文(1)

(12) 小出義治 1966「祭祀」『古墳時代(下)』(日本の考古学V)

(13) 塚田正朋 1974『長野県の歴史』

(14) 前掲論文(3)

(15) 静岡県教育委員会 1971『掛川市宇洞ヶ谷横穴発掘調査報告』

(16) 加藤謙吉1983『蘇我氏と大和王権』

(17) 石母田正 1971『日本の古代国家』

(18) 上原 和1978『斑鳩の白い道のうえに』

(19) 前掲論文(3)(4)

(20) 新納泉1983「装飾付大刀と古墳時代後期の兵制」『考古学研究』30巻-3号

(21) 穴沢味光・馬目順一 1977「頭椎大刀試論一福島県下出土例を中心にして」『福島考古』18号

追記

その後、手元の資料が噸えた結果、校正の段階で、本稿に多くの不備な点があることに気付いた。特に問題のある個所に限って、補足しておきたい。

まず、全国的に見た馬具副葬古墳の分布状態については、特に九州地方に関して大きな修正が必要となった。宮代栄一氏の御教示によれば、九州には約260基の馬具副葬古墳が認められ、そのうち約100基が福岡県に、約50基が佐賀県に、40基が熊本・宮崎両県に、20基が大分県に分布し、長崎・鹿児島両県にもごくわずかであるが分布するという。

その他の地域でも、鳥取や高知などの県に30基ほど分布している。全国の馬具副葬古墳の総数についても、集計しなおしているが、少なくとも1200基程度になると思われる。

また、長野県内の馬具副葬古墳を見なおすと、伊那谷には既に6世紀前葉から、他の地域に卓越して馬具が副葬されるようになる。この傾向は、6世紀後半まで統くが、6世紀末ころになると急速に副葬例が乏しくなり、これに代わって、北・東信濃や山梨、群馬などの地域で馬具の副葬がさかんになる。

このように馬具副葬古墳の集中域が年代によって移動することについては、長野県内の馬具について、既に松尾昌彦氏が指摘されている(1985、「信濃の馬具」『東日本における古墳時代遺跡・遺物の基礎的研究』)。移動の時期や、その歴史的解釈について、筆者は松尾氏と異なる見解を持つが、それについての議論は、別稿で行いたいと思う。

その他にも、本稿には問題となる点が多いが、なるべく早急に再検討したいと考えている。

最近のコメント